Amazonのレビューに来た、「待機児童ゼロ」を何となく変だな、と思っていました。というメッセージ。

そうなんです。「何となく変だな」ということが、マスコミの報道や「扱い」で、いつの間にか日常になっていく。その「罠」に気づく時が来ているのです。そもそも「待機」している児童は一人もいなかった。「待機させられている児童」と言ってくれれば、もっと現実が見えたはず。 #保育 #子育て #ママがいい

最近作っている、ショート動画です。ぜひ、ご覧ください。

Amazonのレビューに来た、「待機児童ゼロ」を何となく変だな、と思っていました。というメッセージ。

そうなんです。「何となく変だな」ということが、マスコミの報道や「扱い」で、いつの間にか日常になっていく。その「罠」に気づく時が来ているのです。そもそも「待機」している児童は一人もいなかった。「待機させられている児童」と言ってくれれば、もっと現実が見えたはず。 #保育 #子育て #ママがいい

最近作っている、ショート動画です。ぜひ、ご覧ください。

毎週、火曜日更新の、「松居和チャンネル」。

引き続き「特別編」を座談会形式で、4回分収録した、その第2回です。

大田区での幼稚園の保護者向け講演会をきっかけに、勉強会をママ友たちと開いてくださっている、まどかさんに司会をお願いし、ゲストも、選んでいただきました。

大田区議会議員の、伊藤つばさ、さん、子育てサロン「ぶーぶーばんぶー」を主宰する、なみえさん、と私の四人で、「ママがいい!」に書かれていることを中心に、様々に、語り合いました。

「〇、一歳児に使っている税金を『直接給付』という形で親に渡し、孤立化を避けるために保育園や児童館に併設した子育て支援センターに週三回ほど午前中だけでも通ってもらうような仕組みを作れば、もともと預けるつもりではなかった親たちを含め、月々七万円くらいは出せる。」つまり、経済的理由で預ける、という論旨は、実は、税収という面では、成り立っていない。

コロナの時に、どうやって「園の行事」や「常識の伝承」が途切れてしまったか、についても話しました。

そして、共働きの習慣が広まると、男たちが「家庭」から逃げる、という私の危惧で、今回は、締めくくったのです。

「稼いでくる」だけでもいいから、男たちを、子育ての責任から逃さないようにしないと、日本も、欧米社会のように、父親が責任を持たない社会になってしまう。そのためには、子育ての責任ではなく、子育ての喜びを、幼稚園、保育園で、父親たちに学んでもらいたい。

「ママがいい!」をテーマに、幼児たちの願いを叶えるべく、チャンネルは、試行錯誤を繰り返し、続いていきます。

「ショート動画」共々、どうぞ、よろしくお願いします 松居 和

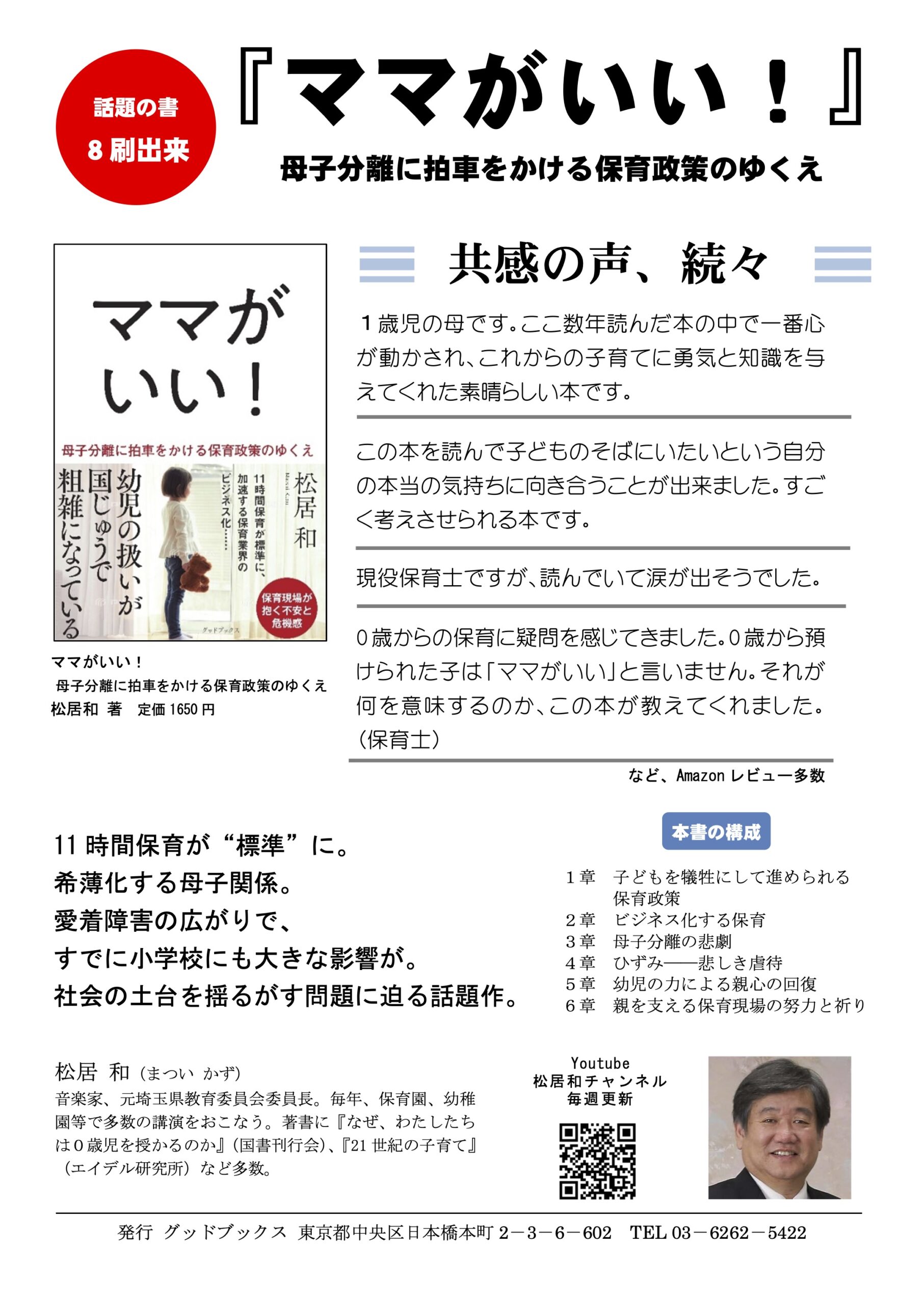

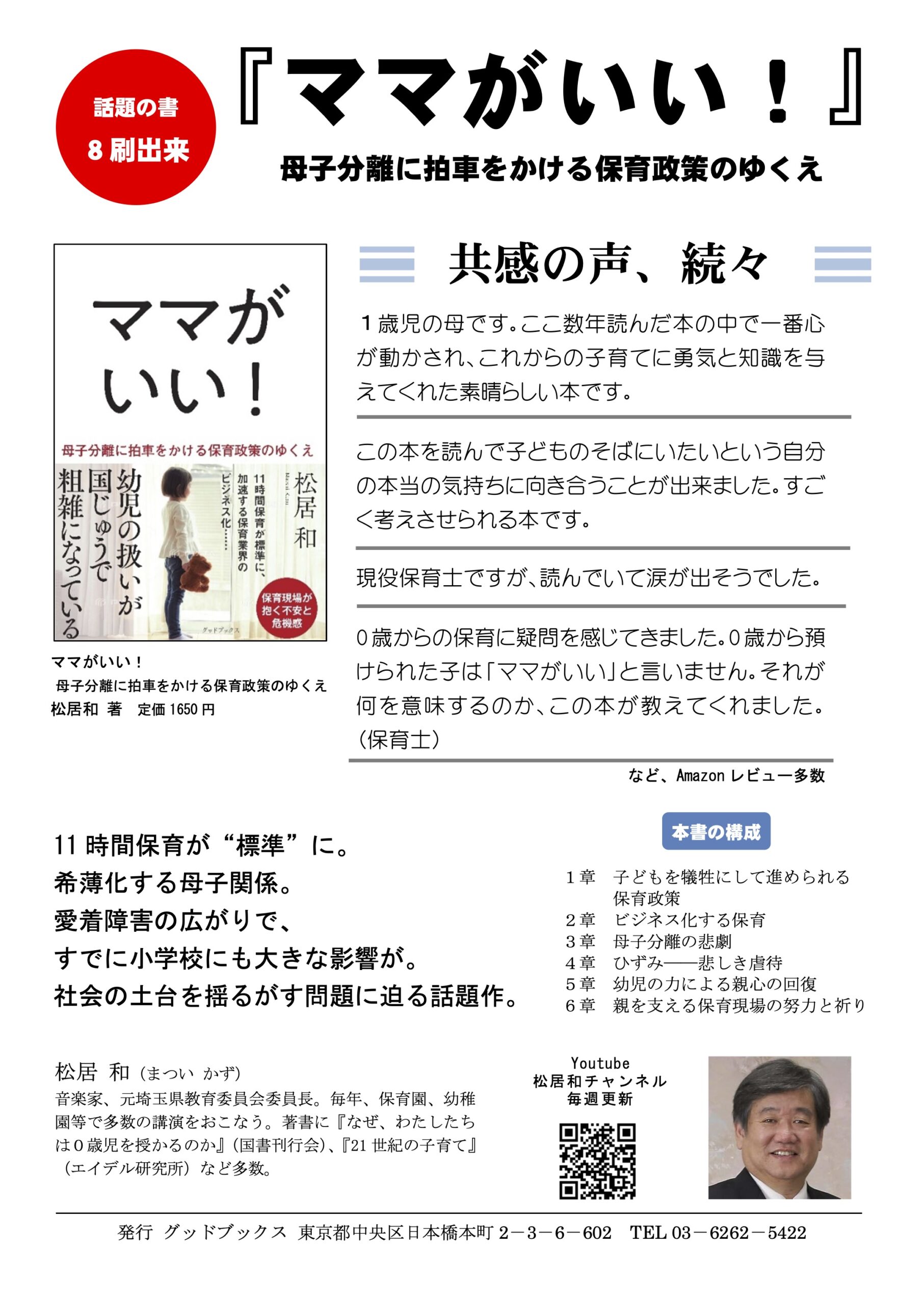

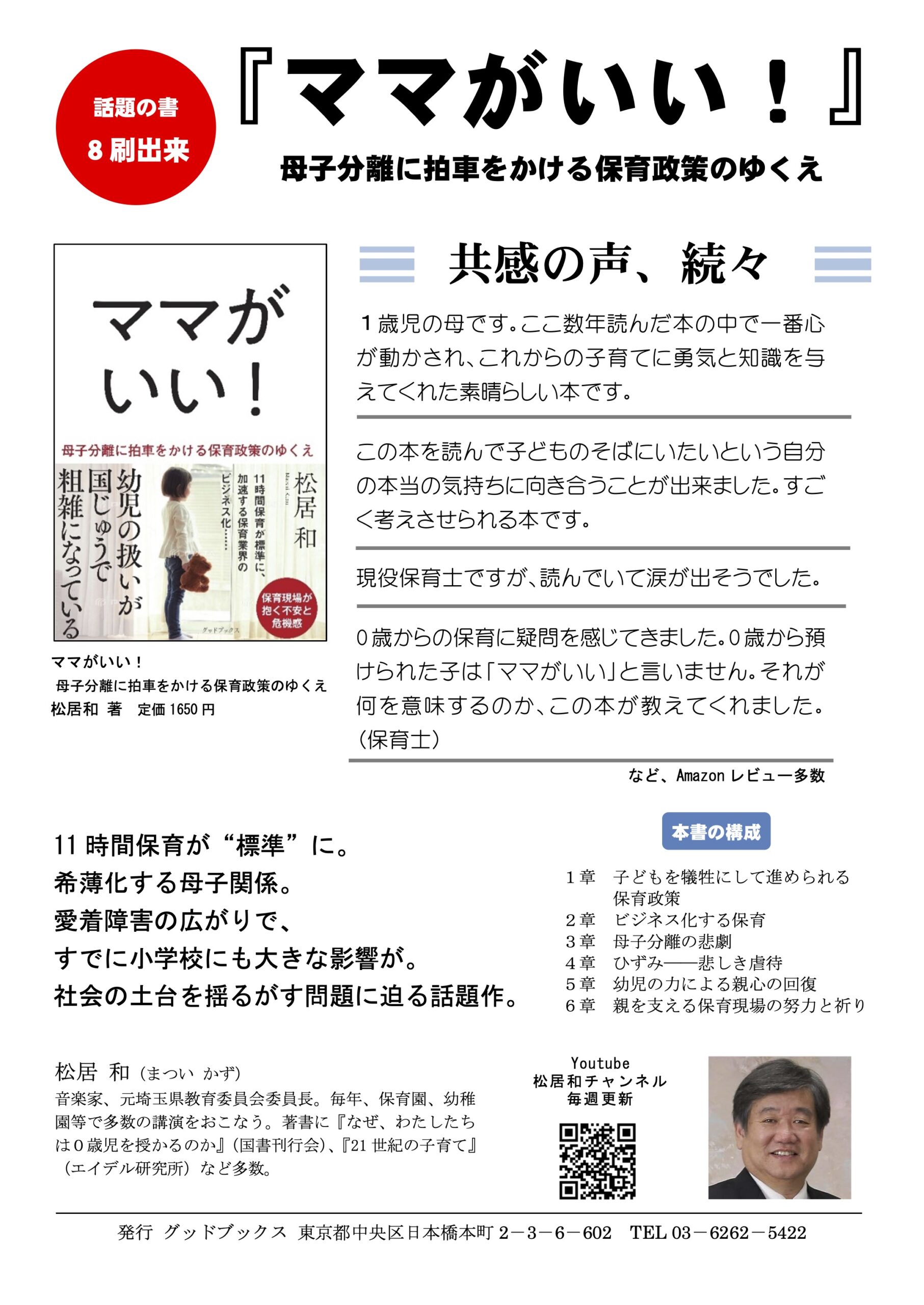

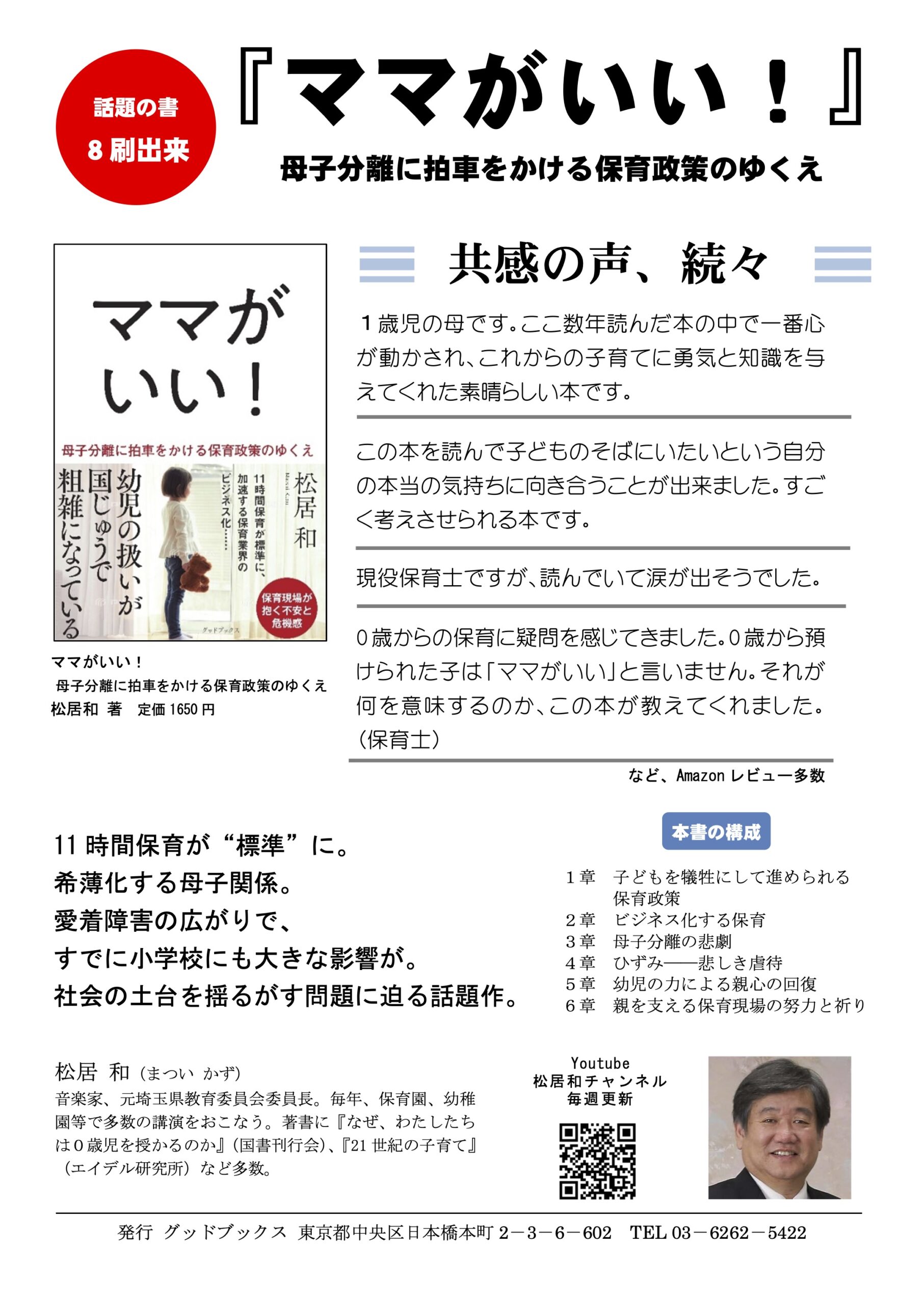

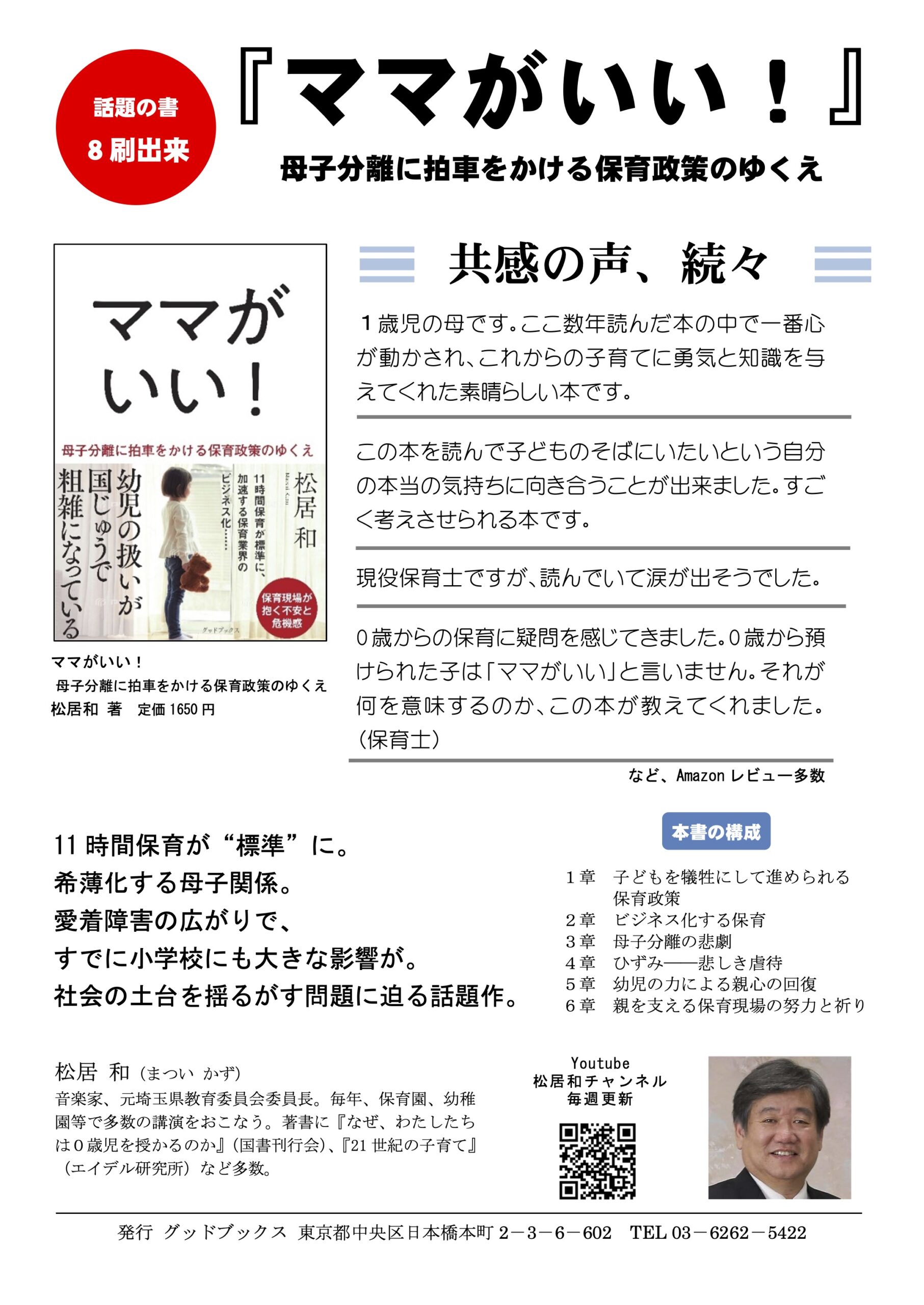

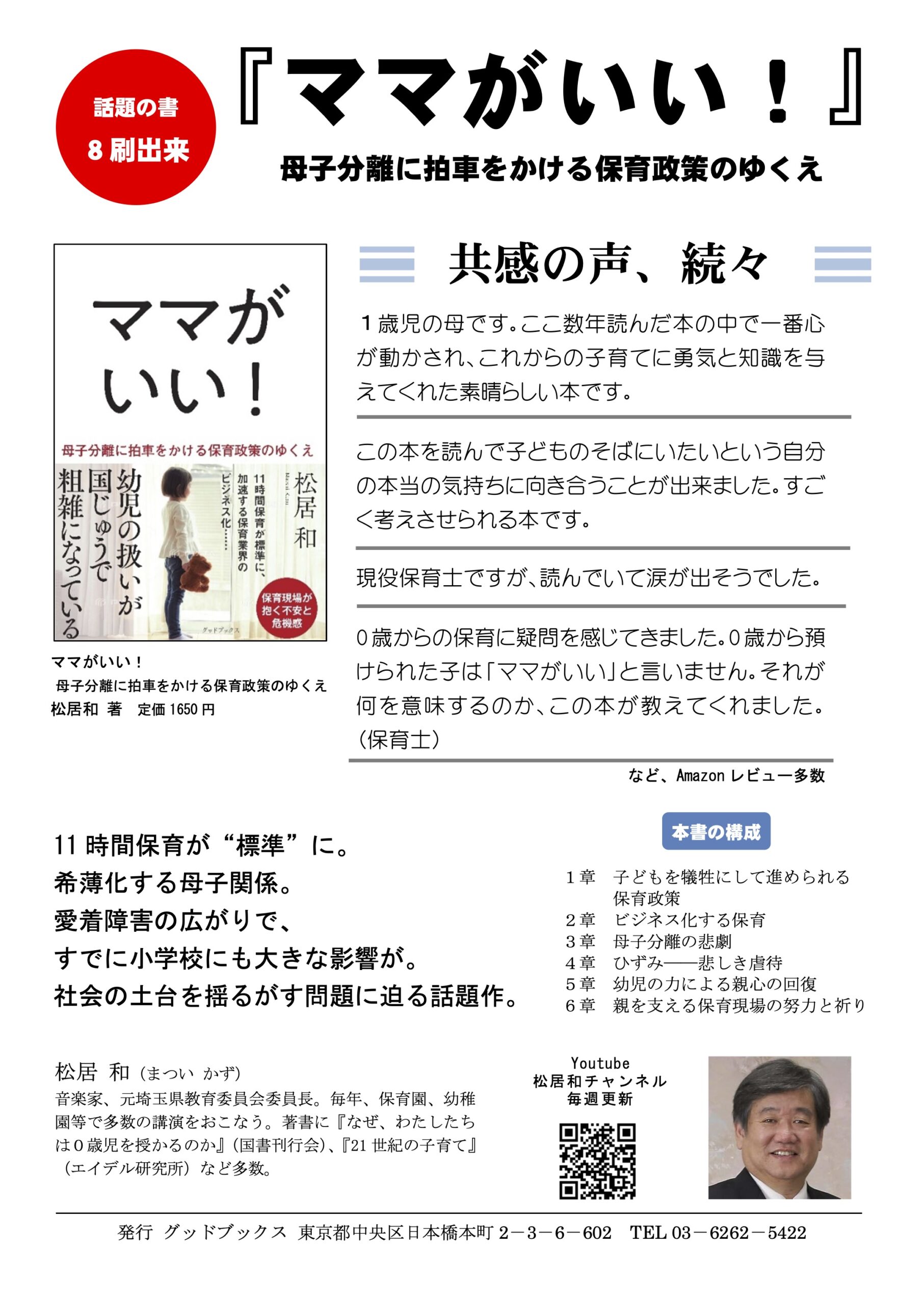

「ママがいい!」を、母子手帳と一緒に配布してほしい、保育者の養成校で教科書として使って欲しい、というAmazonのレビュー。

保育学者たちは、政府の言い成り、母子分離の正当化をしてきたことへの現場からの怒りです。

11時間保育を『標準』としてはいけなかった。「短時間勤務保育士活躍促進」などという誤魔化しの名前を使って、保育士不足を誤魔化してはいけなかった。幼児たちは、1日に二度も交代する保育士の、誰と愛着関係を作るのか、わからないまま日々を過ごしている。そして、学校へ上がっていく。

火曜日更新の、「松居和チャンネル」。

今回は、特別編を、座談会形式で4回分収録した、その第一回です。

大田区での講演会をきっかけに、私を囲む勉強会を、定期的にママ友たちと開いてくださっている、まどかさんに司会をお願いし、ゲストも、選んでいただきました。

大田区議会議員の、伊藤つばさ、さん、子育てサロン「ぶーぶーばんぶー」を主宰する、なみえさん、と私の四人です。

まだ、慣れないので、私の話が多いのですが、この後、第二回、第三回、と、ゲストの方々とも次第に、話が弾みます。

「ママがいい!」をテーマに、幼児たちの願いを叶えるべく、チャンネルは、試行錯誤を繰り返し、続いていきます。

「ショート動画」共々、どうぞ、よろしくお願いします。

松居 和

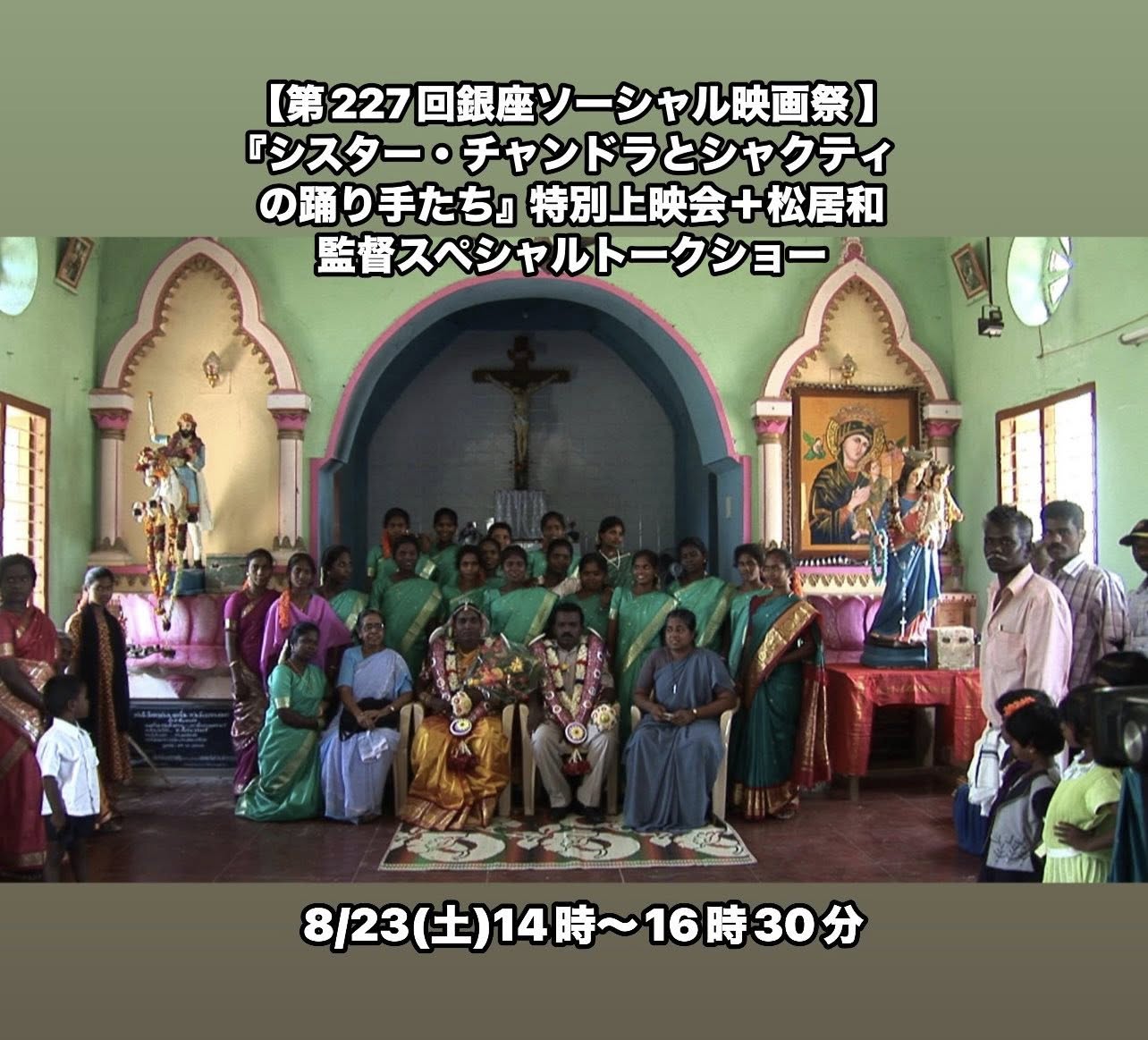

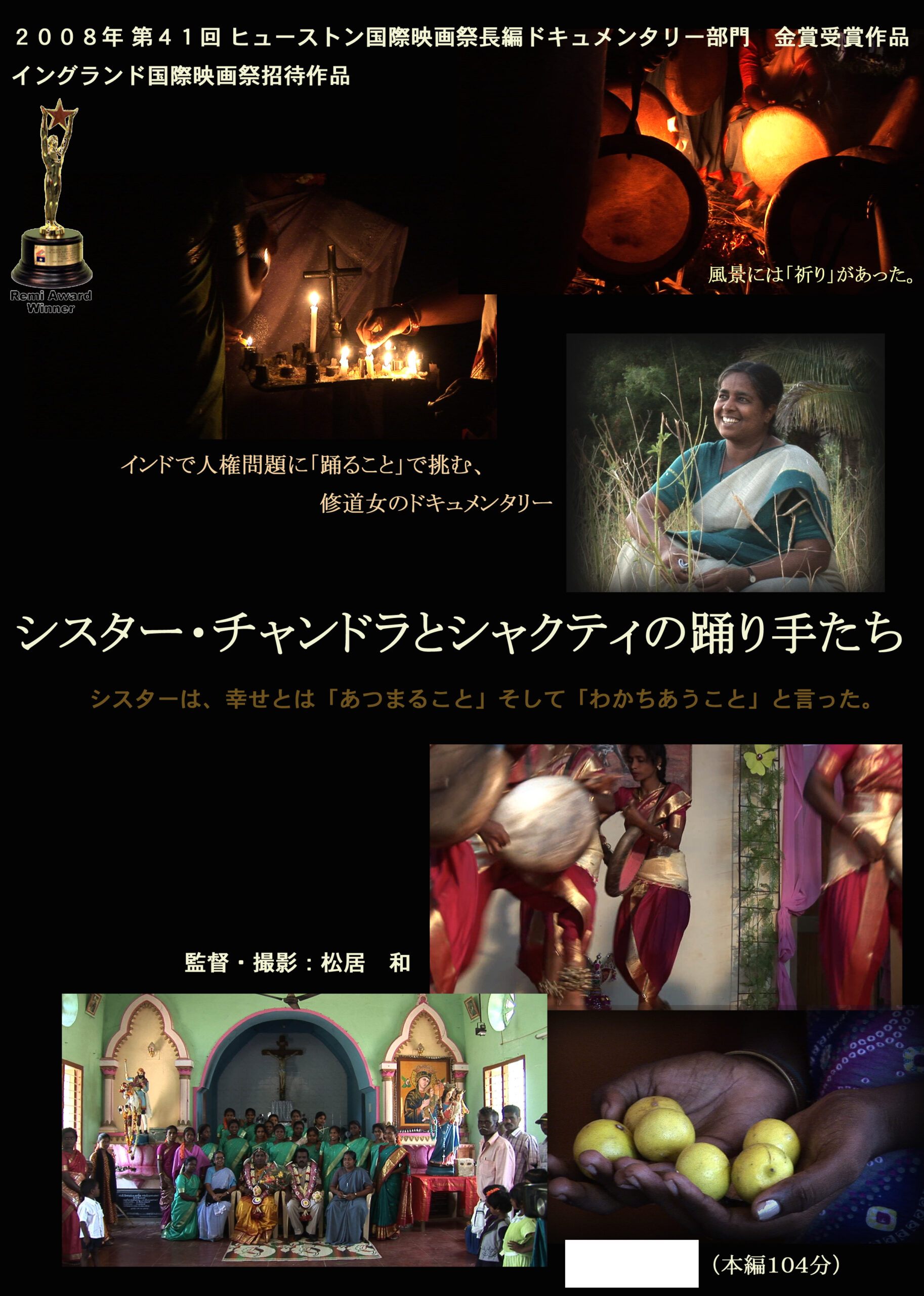

今週は私の作ったドキュメンタリー映画、

「シスターチャンドラとシャクティの踊り手たち ~インドで女性の人権問題で闘う修道女の話~:http://kazumatsui.com/sakthi.html の上映会が銀座であります。

第41回ワールドフェスト・ヒューストン国際映画祭、長編ドキュメンタリー部門で金賞を受賞した作品で、私も、解説、ミニ講演をします。ぜひ、いらして下さい。

8月23日(土曜日)14時から)

(申込は:gsff227.peatix.com まで)

松居和チャンネル 第81回

(テーマ)親心のビオトープを「回す」。

副題:「子ども未来戦略」はネグレクトの薦め

です。

子育てに関わる今の混乱を、子どもたちの未来のために、「安心」のために、改善するには、幼稚園や保育園を「親心のビオトープ」にしてゆくしかない。

親が親らしい、という人間社会の前提を取り戻していくしかない。

政府が進めている「子ども未来戦略」は、政府や保育学者、教育学者による、ネグレクトの薦め。それを知ってほしい。

政府によって閣議決定されたこども家庭庁の「子ども未来戦略」の冒頭に、戦略が作られた理由として、こう書いてある。

「インド、インドネシア、ブラジルといった国の経済発展が続き、追い抜かれれば、我が国は国際社会における存在感を失うおそれがある」

ここまで来ると、これを作った「専門家」や「政治家」たちの感性、人間性が、本当に馬鹿馬鹿しいものに見えてくる。

幼児を保育施設に囲い込み、母親を「安い労働力」として確保して、「国際社会における存在感」、そんなものは架空どころか、間抜けな「絵空事」にすぎない。

この国の土台、保育を守ってきたのは「母性」です。

政治家たちが失うことを恐れる「存在感」など、本来の日本の価値、文化とは反対のところに位置する、経済的成功でしかない。

「『誰でも通園制度』は海外では常識」とニュース番組で言った学者の「偽情報」の向こうに、子どもの日常の幸せを後回しにした、この「子ども未来戦略」があるのです。GDPで「子どもたちの未来」を測るのは単純過ぎるし、この国の文化・伝統を馬鹿にしている。

「子ども未来戦略」で、(慣らし保育なしの)「子どものショートステイ」(生後60日から十八歳未満対象。育児疲れ、冠婚葬祭でもOK。一泊二千円から五千円)を、

「圧倒的に整備が遅れている」と、こども家庭庁が言い切るのを読めば、わかります。

このショートステイを厚労省が10年以上前に始めた時、園長たちは、「これは政府によるネグレクト(育児放棄による虐待)の勧めです、と言っていた。その声を、保育学者たちが、政府に伝えなかった。

最近読んだ、経済同友会が「外国人保育士を使って、もっと012歳を預かれ」という記事には、呆れました。

ttps://fukushishimbun.com/jinzai/41207

「外国人保育士受け入れ 少子化対策で拡大を提言〈経済同友会〉」

経済競争で勝ち負けに明け暮れる「男たち」は、「子育て」に一切口を挟むな、と言いたい。

「勝つこと」とは、正反対のところに位置する「利他の心を育む」という幼児たちの「役割り」を理解していない。「母性」のかけらもない。こういう連中が、国防とか、国益、とか言うと、心底腹が立つのです。ここまでこの国を守って、国益を維持してきたのは、「母性」でしょう。

大学の教授や、企業の役員、政治家の多くもそうですが、競争社会における勝ち組、勝つことを「生きがい」としてきた連中には、012歳児の「価値」がわからない。施策について語る資格はない。

経済財政諮問会議の座長をやっていた、八代という学者が、私に以前言ったのです。「0歳児は寝たきりなんだから」。

こういう馬鹿げた「人間性に欠ける」連中が、国の方向性を決めている。だから、少子化対策で、ますます少子化は進み、学校も、保育園も成り立たなくなってきた。

そろそろ気づいて、幼児たちのために「生きろ!」と言いたい。

選挙に勝った人間、企業で役員になった人間、大学で教授になった人間に、「子どもに関係する政策」を作らせてはいけない。

民主主義の欠陥は、「勝つことに惹かれた人間」が、結果的に、リーダーシップを摂るようになること。(宗教にまで、それが取り憑いている。ローマ法皇が、それを宣言してくれた。あの人、本物かもしれない。)

幼稚園や保育園で、卒園児の親たちの「同窓会」を年に数回「義務付け」たら、学校は、成り立つかもしれない。

「子育ての共有」それが、人間社会に優しさと、忍耐力、理解力を生んできたのです。

福祉も、保育も教育も、仕組みとしての「有効性」に囚われ、その充実が「目標」になっていくと、そこで培われる「人間性」と「絆」、という本来の目的が見失われていく。「仕組み」が利権のように扱われ、「お互いの存在に感謝する」という幸せへの道筋が、あちこちで途切れ始める。

松居和チャンネル 第80回のテーマは、11年前に、すでに、心がバラバラだった、という話。子どもを世話してもらいながら、保育料や給食費を払おうとしない親たちが、すでにいた。

お金のやり取りで、子育てを考える「制度」を国が作り、保育者と保護者の心が一つにならなくなっていった。保育を「市場」と考える閣議決定がされ、「業者」が入ってきた。

しかし、

副題は、「明日も来る」という制約の中で、出来ること、としました。

もう一度「子どもを可愛がる」ことで、この国に「美しさ」を取り戻すとしたら、「毎日、子どもが通ってくる」という条件の中で、親心を耕していくしかない。日々の生活が、体験となり、知識や情報に縛られた「関係」から解き放たれる。

選挙とか、SNS上の「言い争い」で、先の見えない無駄な「対立」に引き込まれてはいけない。

この国は、まだ、鎮まっている。

まだ、なんとなく。

子どもが生まれた時に、父親が、家庭に存在する確率が奇跡的に高いのです。

それが、一度失うと、戻せない、先人たちが残してくれた、この国の、自然治癒力。

女性の収監者数もアメリカの100分の1。

保育士さんたちの相談に乗る立場の人から、こんなメールが届きました。

「子どもを抱かないで、と言われる事への辛さを言われる方がいます。

一人の保育士が抱くと他の保育士も抱っこしないといけなくなるから、と言う理由だそうです。

愛着形成のこの時期に、そんな事を言うなんて。

それが何件もあるので、子どもの育ちに胸を痛めます。」

(ここから私)

ここが、闘いの最前線なのです。

子育てを、仕組みに任せておくと、「動機」が曖昧にされ、社会から「信頼」が消えていく。

その一番恐ろしい形が、3歳までの子どもたちの「脳の発達」が、親たちが知らないうちに、阻害されていること。

そんな中で育った子どもたちが教師や保育士になっていること。

経済が良くなって「手取り」が増えても、「国防」を叫んでも、親たちから「子育て」の責任を奪っていく「政策」を続けていては、この国も、分断と、利権争いに明け暮れる欧米の二の舞になってしまう。

親子は、明日も、保育園に来る。

「明日も来る」という環境の中で、保育士たちが「親身になって」頑張れば、道筋は、まだ残されている。「カウンセラーや心理士、専門家」ではできない、日々の尊い、仕事が、そこにある。

「人柄」で会話をする、余地が、再び生まれてきますように、どうぞ、よろしくお願いいたします。

火曜日です。松居和チャンネル、更新しました。😀

第79回のテーマは、

『「争い」で感性が劣化し、世界が「分断」へと進んでいる』

です。

副題は、「声なき声に、耳を傾ける」、にしました。

教育委員会から頼まれ、秋には、西伊豆の中学校の保護者たちに講演します。

こども園(保育園、幼稚園)、小学校、中学校、縦のつながりで「子どもたちを一緒に守る、一緒に考える」という形ができると、すごくいい。

本来、「いい親」になって欲しい、と願うことが、子育てだった。

学校の先生も、三年育休をとって、週に一度は、学校に赤ん坊を連れて来て、生徒たちに見せて、同僚たちにも、抱いてもらってほしい。

赤ん坊の「働き」を、学校に持ち込めば、最近の、対立の過程で失った「常識」を社会に復活させることは可能です。

先生の、「親としての顔」が、生徒たちの人生に影響を与える。

幸せに生きる道筋を、先生たちの嬉しそうな「利他」の顔が、教える。

そんな、話をしました。そして、

最近経験した、象徴的なこと。

「ママがいい!」の宣伝を、広告代理店を通して「赤旗」と「聖教新聞」に載せようとしたのです。😀

断られました。

012歳を、母親から引き離すことに加担したら、それはもうイデオロギーでも、宗教でもないと思う。市場原理か、権力争いの一部になってしまった、「人間性」の残骸です。

元々「人間」の心を、良い方向に耕す目的で作られた、「共産主義」と「仏教」が本来の「動機」を忘れ、形骸化した「理念」と「信仰」がグローバル経済の中で、虚しく対立している。

それが、中国とアメリカの、危険な対立に表れている。

この「右と左」の対立が巨大なエネルギーを溜め込んで、「ママがいい!」という幼児たちの叫びに、背を向ける。

以前、政党のポスターに、奇妙なものがありました。

可愛らしい赤ん坊の写真と共に、

「声なき、声に耳を傾ける」とか、書いてあった。

それが、保育園を充実させ、母子分離を進める、ということらしいのです。

これには、びっくりしました。

「声なき声に、耳を傾ける」は、私が、ずーっと、言っていること。「利他」につながるその方法が、なんと、「母子分離」に繋がってしまう。

先進国社会独特の驚くべき「飛躍」。

人間が、感性を失っていく証(あかし)です。

「子育て安心プラン」と言いながら、母子分離を進める与党、「保育園落ちた、日本死ね!」と紹介し、追従し続けた野党も含め、過去30年にわたり、政治家たちは、この競争原理に煽られた「飛躍」によって、保育と教育の「魂」を奪ってきた。

「声なき、声」は、赤ちゃんの存在意義そのものです。そこに働く「想像力」で、人間性は培われるのです。

胸の中にある、自分の本当の「声」に、耳を傾けることでもあるのです。

その大切な「想像力」が、選挙のポスターでは、本末転倒に働いている。

言葉や、イデオロギーによる「支配」は、選挙という「大人たちの争い」を通して、ここまで行き渡っている。

恐ろしいことです。

しかし、日本には、トトロがいるし、千と千尋がある。

トトロの支持者は、共産党や公明党(他の政党支持者)よりもはるかに多いはず。そこが、この国の素晴らしさであり、本質です。

その人たちは、「ママがいい!」という言葉に共鳴し、理解するのです。

インドで過ごした時間が、教えてくれた。子どもは、5歳にもなれば戦力です。一緒に働き、村社会の一員になる。そして、親が、子どもに教えることで、地球上に「忍耐力」が育っていく。互いを「理解」しようとし、信頼の「絆」が生まれる。

5歳にもなれば、子どもは、「子守り」をする。「喜び」ながら。

その歯車を、停めてはいけない。

ーーーーー

関連チャンネル:松居和チャンネル 第77回「ワーキングマザー」の短歌集。自分のためだけに、存在してほしいと、子どもは望む。

松居和チャンネルで、その感性と真摯な姿勢で「司会と聴き役」をしてくれている「さや」さんが、先週の参議院選挙で当選し、議員としての活動を始めます。

70万票という数字は重い。

これだけ多くの人たちが共感したのです。自分の「感性」を信じ、頑張って下さい。

日本という国を評価し、理解しよう、という姿勢は、動機としていいし、私の「思い」とも重なります。もともと音楽を通しての出会いなので、歌声から、私が感じていることもあります。

応援しています。

ーーー

火曜日になりました。松居和チャンネル 第78回です。

テーマは、学校で「画一教育ができない」。

そして、副題が、「保育体験に行った夫の顔が、心が洗われたようでした。」

です。

こんなメッセージがチャンネルに届いたのです。非常に、嬉しいです。

先日夫が、初めての「1日保育士体験」に行ってきました。

夕方帰ってくると『どの子もかわいかった』と澄んだ目で話してくれました。心が洗われたような顔でした。

和先生の「意識の次元から変えていく」、胸に響きました。 1人ひとりの心持ちがこだましていきますように。

(ここから私)

日本が、変われるとしたら、ここが最前線。子どもたちが、「親たちの、いい人間性を引き出す」。本来の役割りを、取り戻すことができるかどうか。

それが、人類を救う「最前線」と言ってもいい。

経済が良くなろうと、収入が増えようと、そんな次元で、この国の「良心」は、修復できない。

「豊かさを目指す」と言いながら、「心の豊かさ、謙虚さ」を失っていく。

日本という国には、「経済」という次元では「幸せ」を考えない、「伝統」がある。

「身を捨つる、身はなきものと思う身は、天一自在、疑ひもなき」:木喰上人

目の前にいる、子どもたちの「安心」を願うこと。それに、人生の目標を見ていた人たち。

だから今、子どもの「日常」を預けている「学校」で、「画一教育ができないこと」が致命的になる。政治家による「安請け合い」で、教師の負担は増すばかり。教員不足はすでに決定的。コミュニケーション能力に欠けた「担任」が、「親子」の「一生」を左右している。

ーーー

「いい親」であればあるほど、義務教育の破綻は、日々の悲しみや苦しみになって一家を追い詰める。しかし、今回の選挙戦で、その問題を、国を守る「柱」として取り上げた政党は、ない。

すでに、一割が不登校という。

とりあえず、それでいい。

国が、子どもたちを守らないのであれば、親が守ればいい。その意識が、この国を建て直す第一歩。

私が、「経済」という言葉を嫌うのは、それが、過去30年にわたる母子分離政策の土台、言い訳、誤魔化し、に使われてきたから。

グローバル経済は、ほんの一握りの勝者しか生まない。それはすでにわかっていること。しかも、その、一握りの勝者たちが、とんでもない破壊力を、互いに溜め込んでいる。

経済偏重の流れに巻き込まれ、園長先生たちが、子どもたちの「安心」を願わなくなったら、「保育」は、諸刃の剣となる。

そして、「福祉」の怖さは、それが、政治家たちの「選挙」に利用されること。

「子どもの幸せ」を優先しなければ、成立しない仕組みを、「市場原理」と「選挙」で、ここまで壊してきた連中がいる。(このチャンネルでも、その過程については話しました。「ママがいい!」にも書きました。)

親しか投票できない、という仕組みを利用し、「利便性」で票を貪(むさぼ)り、与党も野党も、選挙に勝つことを優先し、この国の「美しさ」を壊していった。その結果、不登校児、幼児虐待過去最多、という数字が残った。

経済学者の多くが、市場原理は、「信頼関係」がなければ機能しない、ということを忘れている。グローバル経済は、「貸し借り」で成り立つ。幼児たちの信頼を無視することで、それが「ただの喧嘩」になろうとしている。

「信用」が潤滑油として不可欠なのに、政治家は、「母子分離」を「子育て安心プラン」と名付け、経済学者や保育学者が、それに反対しなかった。

子どもたちからの「信用」を失うと、市場原理は、破綻へ向かう。それさえもわかっていない。

最初の話に戻ります。

欧米先進国に比べ、まだ家庭に奇跡的に存在している父親たちを、「人間らしく」していけば、(幸せの物差しを、利他の方向に向けていけば)、母親たちは、ずいぶん納得する。「母親」が納得することをしていれば、人類は、大丈夫。

子どもを優先し、その寝顔を起点に、していれば、社会は、夫婦という単位で、鎮まっていくのです。