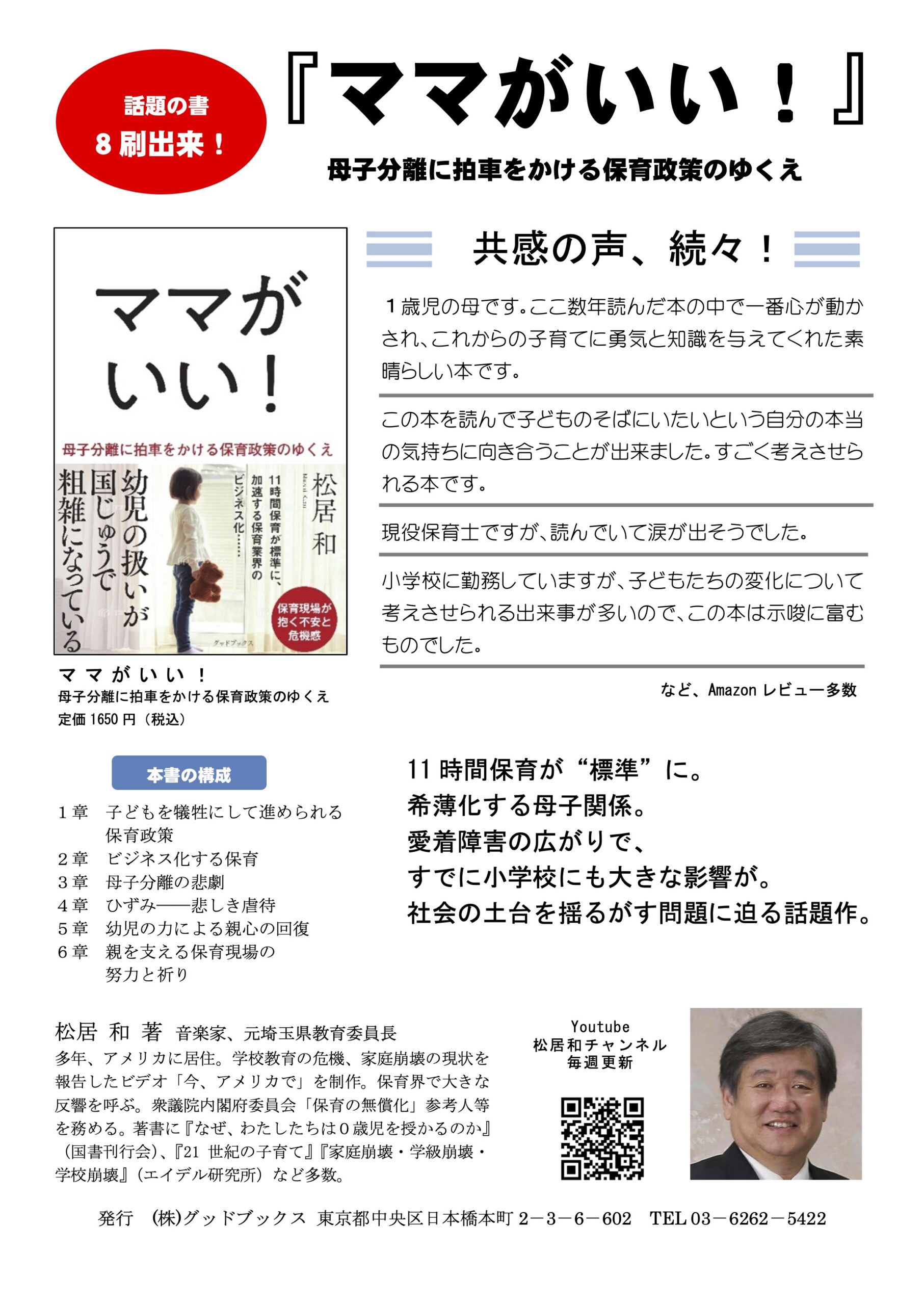

松居和チャンネル第54は、「谷川俊太郎さん、逝く。詩人や音楽家の役割」について、です。

副題が「助産師さんが、人生の道筋をつけていた」。

詩人や、音楽家、踊り手を必要としてきた、人間の「感性」(人間性)という共通性が、子育ての分業によって、失われていった。

アメリカやイギリス、フランスといった、多様性を掲げた国々で、記録的にホームレスが増えているのです。いつの間にか、「ホーム」が、人間の家庭ではなく、住所(アドレス)になっている。心ではなく、仕組みに支配されるようになってきている。

貧富の差が、絶望的に広がっていきます。

三十年前すでに、未婚の母から生まれる確率が、4割、5割、6割になっていた国々が、加速する「分断」によって攻撃的になり、「行き場」を失っている。

012歳と過ごす時間が大切だった。その「共通性」が、欠けてくると、人間は、本気で助け合わなくなる。

世代を超えて、お互いに、響き合うべき人たちが、誰かが、尋常でない「富」や「権力」を得るために、意図的に引き離されている。

そして、最近「富」や「権力」を得た人たちが、人類をオモチャにし始めている。

全員が、012歳だったことがある。自分は絶対に一人では生きられなかった。その感覚が必要なのに、仕組みが誤魔化し、それを奪っていく。

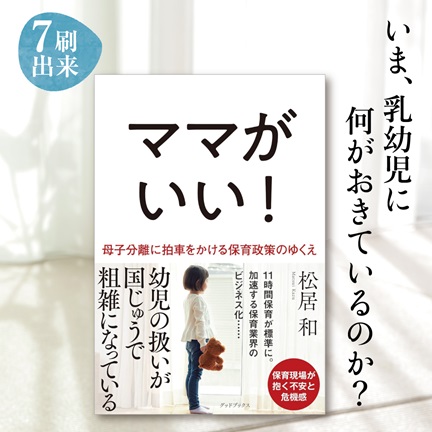

キャリア、とか、平等と言いながら、母子分離によって「富」を生み出そうとする「流れ」に呑み込まれてはいけない。

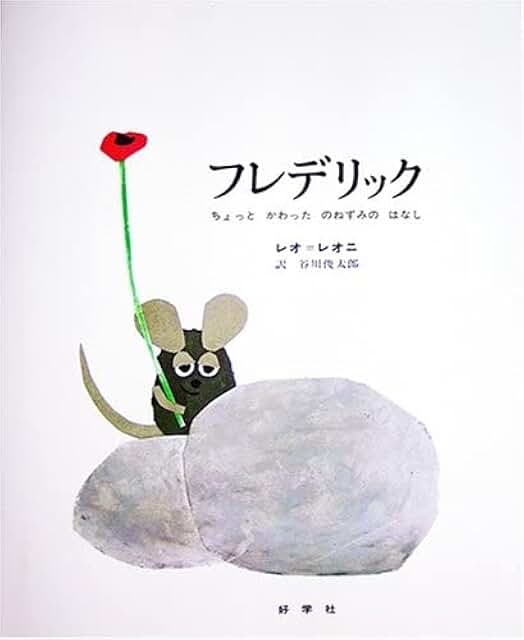

「絵本」という世界に、クロスオーバーしてきたから、より一層「詩人」が生きるようになった。私は、その人たちから、大切な「次元」を教わった気がする。

種子は蒔かれている。共通する「感性」を取り戻すために、それを、これから、もっと使ってほしい。