『困った、「進路指導」』

松居和チャンネル、第40回のテーマです。副題は、『小学校の担任は一生「担任」。「やくそく」は続いていく』にしました。

ここで言う「進路指導」は、高等学校の卒業後の進路指導で、「小学校の担任」は、私と、妹の担任の先生たちについて。

その時の「やくそく」の話です。

012歳に対する「ちくちく言葉」は、345歳や、小学生、中学生にされている場合と意味合いが違います。012歳は、弱者の中の弱者。言葉であったとしても、「いじめる」ことが、人間には、どれほど不自然なことか、わかっていない人たちが、出てきている。

そして、高等学校の「進路指導」が、その流れの一部になっている。

保育士を目指そうとする高校生に、学校の進路指導教員が、しばしば、「あなたは、成績がいいんだから、教師を目指しなさい」とか、「四年制の大学に入れるのだから、短大の保育科なんか行かないで」と指導をする。

何が、誰が、この「進路指導」という役割を作ったのか。

その「思考」が、市場原理に組み込まれている。幼児たちの存在意義が欠落している。国の、保育施策と同じ。

倍率が出ない状況下で、その欠陥が、決定的になってきているのです。

「人間性」が、進路指導で価値を貶められ、「損得勘定」で仕分けられ、将来、親となった時の選択にも、確実に影響している。

「学校教育」の衰退、自滅への道筋の象徴的「動き」です。

この流れを許していたら、012歳の願いから、大人たち(親たち)の心が、ますます遠去けられていくのです。

遊んでいる4、5歳児が体現する、「頼り切って、信じ切って、幸せそう」という、一番尊い「幸せの道筋」が、母子分離を出発点に、社会全体から消されたいく。

第40回の副題は「担任について」。

小学校で、いい授業が成り立つこと。みんなが楽しめること。それが、私の一連の発言の「真意」かもしれない。そのために、012歳児が存在する。

私は、いい小学校時代を過ごしました。いまも私を支えている、「いい授業」が、そこにありました。

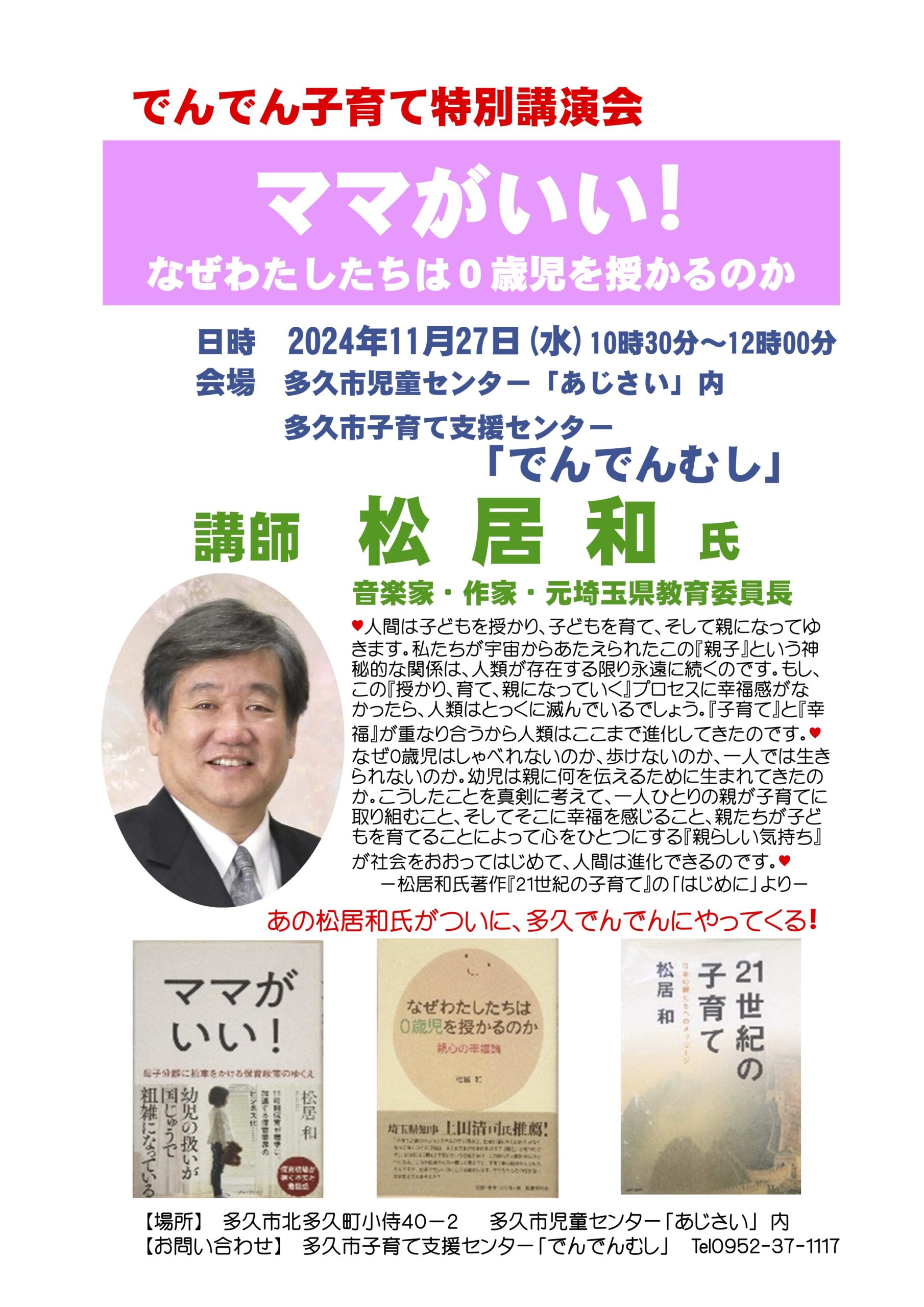

私の師であり、同志でもあり、今でも「私の担任」と思える先生について、この回で話しました。

妹にとっては、「神」である先生について話しました。

先生たちとの「やくそく」は、ずっと続いていくのです。

私や妹が、創るものの中で。

(小学校が追い詰められています。長時間保育は、やはり人材的に無理ですし、政府の行った規制緩和は、ひどすぎます。それでも、学校を立て直すこと。それが、この国の指針になるのです。水戸市の、幼稚園、小学校、中学校のPTA指導者研修会で講演しました。親たちが、しっかり「絆」を作って、子どもたちを守るしかない、それが、自然なのです、と話しました。)

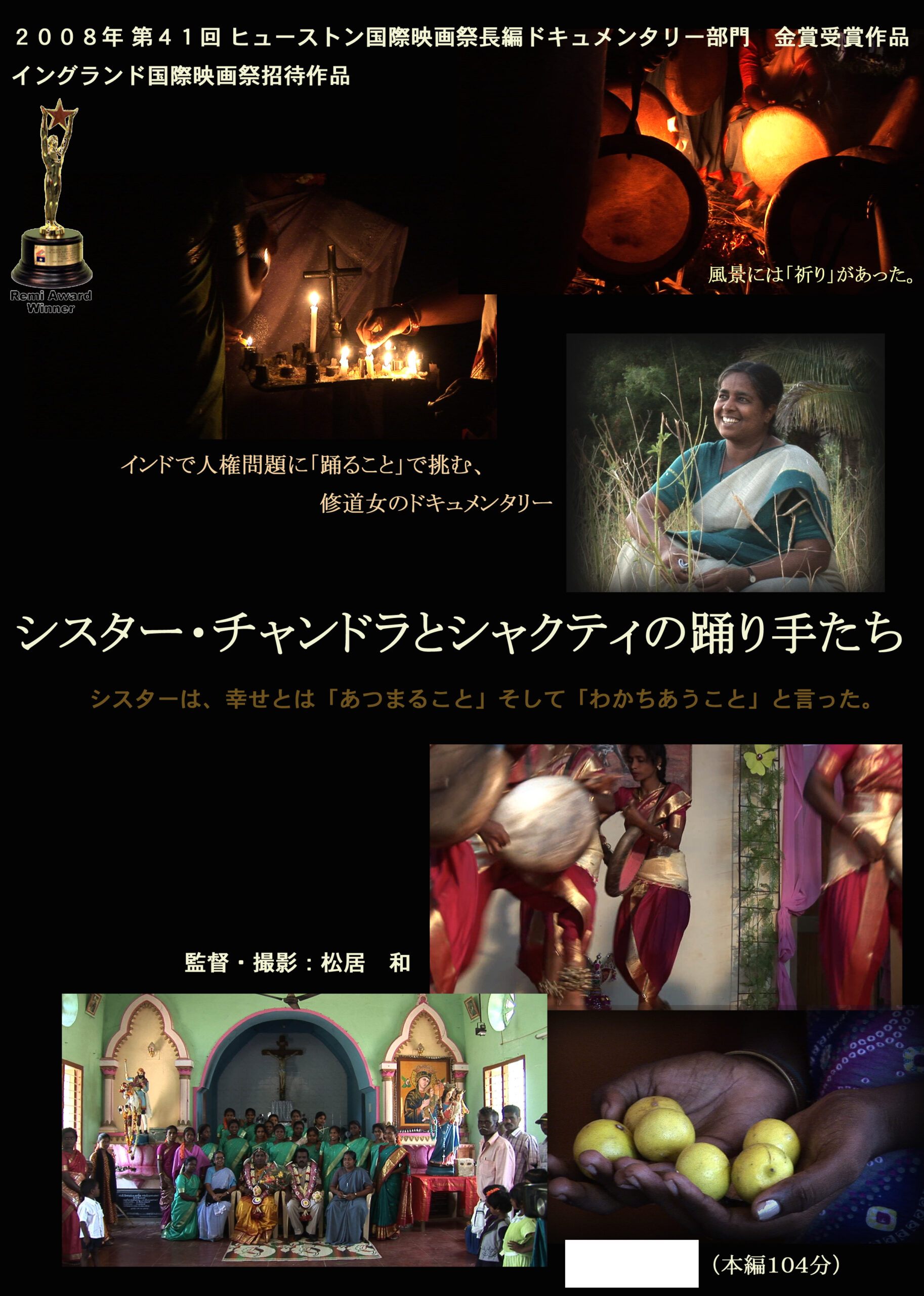

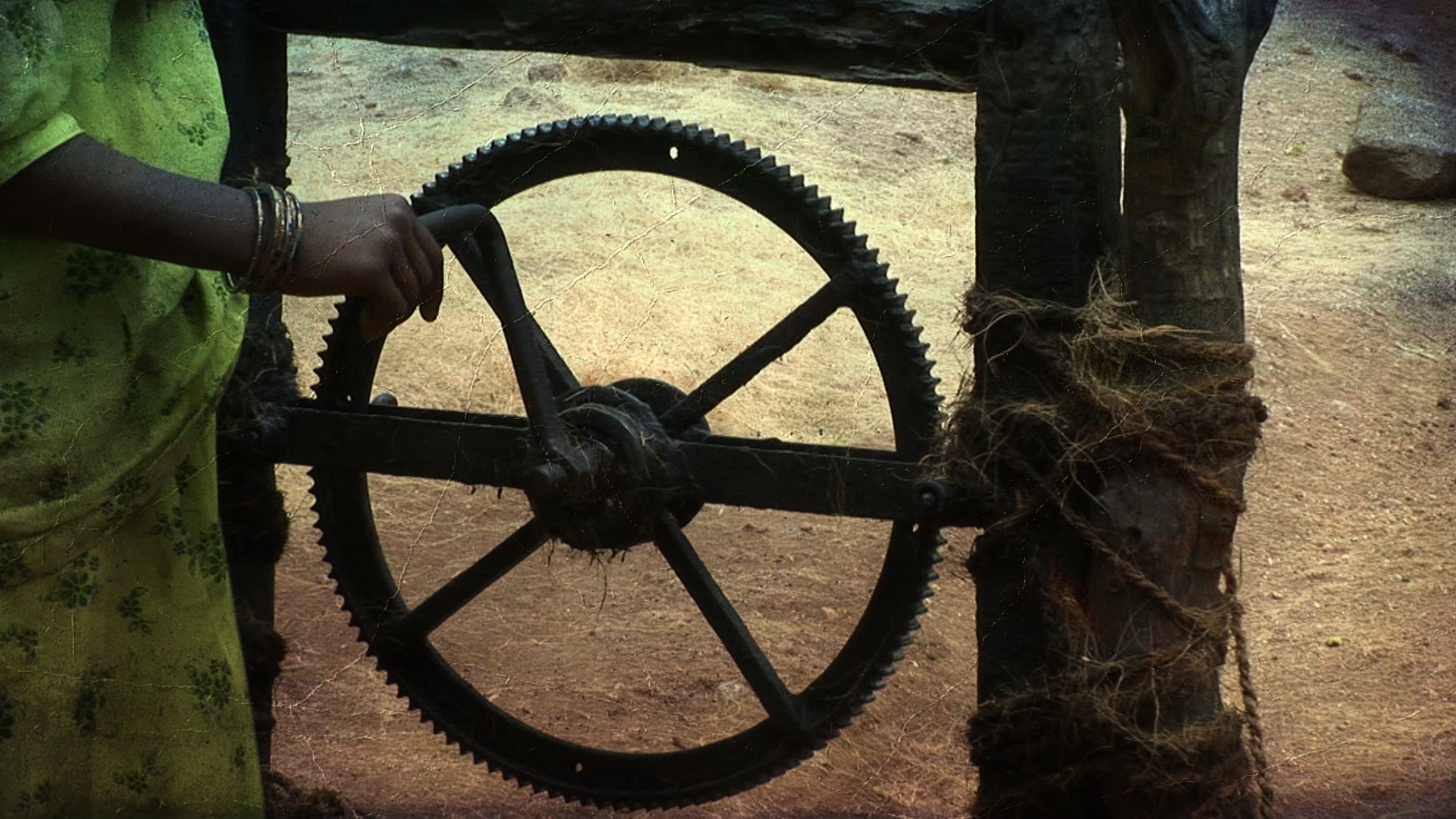

シャクティの風景は、様々なメッセージを送ってきます。シスターとの出会い。学んだこと、など説明して演奏します。ご参加下さい。上映会してくださる方、ご連絡下さい。私は、ボランティアで無料です。matsuikazu6@gmail.com