「ママがいい!」いい推薦文をいただきました。

少子化対策で加速したさらなる少子化で待機児童がいなくなり、都市部では作り過ぎた保育園の存続が危うい。「成長産業」と名付けて民間参入を促してきた政府の施策に便乗し、「制度でも子育てができる」「親の代わりができる」と言い続けてきた業者が、今度は、働いていなくても預けられるようにするべきと言いだしている。

先日、「保育園等を利用していない未就園児(無園児)家庭の方が子育てで孤独を感じている」という民間会社のアンケート調査を紹介し、「保育園は働いてなければ入れない、と言う制限があるのがおかしい」と学者が発言している記事が、それに首を傾げる別の学者から送られてきました。少子化は分母になる親たちの減少と、結婚しない男たちの増加がベースにあるので、産む子ども数が突然奇跡的に増えても止まらない。それはもうみんな知っているのです。無償化や制限の撤廃は、短期的な業者の生き残り策、または次の選挙のことしか考えない政治家の集票作戦でしかない。でも、その集票作戦で、投票できな子どもたちの意見が無視されることが当たり前になり、保育の仕組みが歪められてきたのですから、選挙というのは馬鹿にできない。

どの地域の何人くらいを調べたのかは知りませんが、もし「子育てをしていると孤独感を感じるような社会になってしまった」のなら、それは子育てが問題なのではなく、子育ては損な役割と思い込まされ始めた社会が問題なのです。

少子化で廃園を迫られた園を、子育て支援センターに切り替え、親たちが「子育てをしていても」孤独感を感じないようにしていく、親子を切り離さない(特に乳児期は)仕組みにしていけば良いだけのこと。直接給付と組み合わせたとしても、いま以上に財政に負担になることではない。

それを、いきなり子育てに不安を感じたら、保育園がありますよ、預ければ孤独を感じなくて済みますよ、では、短絡的に過ぎる。

人間が悩むのは悪いことではないのです。真剣に生きている証拠かもしれない。加えて、孤独感というのは、意味のある感覚で、宮沢賢治の童話を読めばそれがよくわかります。そこに「子どもの幸せを願う」という意識があれば、むしろ大切な道しるべなのです。

突然、「こんとあき」という私が大好きな絵本を思い出しました。林明子さんの本です。

あきは、ぬいぐるみの狐のこんとおばあちゃんの家に行くのですが、途中で、色々出来事が起こります。その度に、こんが「だいじょうぶ、だいじょうぶ」とあきに囁く。その感じが、0歳児が母親に「だいじょうぶ、だいじょうぶ」と言葉ではない言葉で言い続けるのに似ている。

0歳児のその言葉が聴こえるようになるために、母親の孤独はあったのかもしれない。この子が大丈夫だったら、自分はだいじょうぶ、という心境に進むために、そして自分はすでに一生孤独ではないことに気づくために、二人きりの時間があるのかもしれない。

「誰でも望めば預けることができるようにするべき」。そこまで言うなら、無資格者でも、パートで繋いでもいいと規制緩和した「保育の質」がその前にまず問われるべきでしょう。0歳から入園制限なし、とした時に、いまの保育界はそれを受けきれるのでしょうか。十一時間保育を標準と名付けて、子どもたちに「自分は愛されている」という気持ち、人を信じる力を持たせることが本当にできると思っているのでしょうか。この最後の規制緩和は、子どもの気持ちを犠牲にした、短期的な利権の確保でしょう。

子どもの願いが聴こえていない。

「子どもの願いに耳を傾ける」(子どもの意見を尊重する)ことは、子どもの権利条約で「権利」として保証されています。批准している日本はそれを守らなければいけない。それ以前に、人間が人間であるための条件のはず。しゃべれない0歳児も、この権利を持っている。だから多くの人にその声が聞こえるようにすること、利他の気持ちを弱者の存在から学ぶことが大切なのです。

尊重すべき子どもたちの「意見」の始まりにあるのが、「ママがいい!」です。

保育界は毎年、慣らし保育の時期に、悲鳴にも似たその声を聴いてきたはず。その叫びを真摯に受け止め、その願いに沿って制度を改めていけば、まだなんとかなるかもしれない。保育の現場に優しさや調和が戻ってきて、小学校も、少し落ち着くかもしれない。

「ママがいい!」という言葉を喜びとするか、それから目を背けるか、で社会の空気が変わってくるのです。

以前書いた「トルコからの手紙」の風景を思い出してほしいのです。平均収入が日本の10分の1という国で、人々は助け合い、分かち合い、子どもを囲んで嬉しそうに生きている。http://kazumatsui.m39.coreserver.jp/kazu-matsui.jp/?p=4319

全員が一生「未就園児」で終わる社会で、人間たちが過ごす時間を、私の教え子はこんな風に伝えてきました。

『トルコで菜々を抱えていると、1メートルもまっすぐ歩けない位、沢山の人に声をかけられます。皆、菜々に話しかけて触って、キスをしてくれます。トルコの人たちは、赤ん坊がもたらす「いいこと」をめいっぱい受け取っていると思います。菜々のお陰で、私は沢山の人の笑顔に触れられて、沢山の人から親切にされて、幸せです。日本に帰るのが少し怖いです。』

ーーーーーーーーーーーーーーーー

新刊「ママがいい!」

Amazonのジャンル1位になりました! 先週ですが……。

シェア、拡散、どうかよろしくお願いいたします。0歳児の言葉が誰にでも聞こえてくる社会にするために。

「ママがいい!」

Amazonのジャンル1位になりました!

新卒が数年で辞めてしまう。忍耐力がない、責任を持ちたがらない。保育や教育現場だけでなく、多くの分野で言われるようになりました。

若者の引きこもりが五十四万人。始まる年齢は二十~二十四歳が三四・七パーセントで、十六~十九歳が三〇・六パーセント。明らかに逃げている。

「忍耐力に欠ける」と分析するのは簡単ですが、もっと深いところで生きる指針、幸せの物差しを見失っているのだと思うのです。

それが結婚しない、家庭を作ろうとしない、という傾向に明確にでているのに、政府は、経済優先の少子化対策で、ますます少子化を進めるのです。

安心感の源を体験的に把握していない。周りを信じることができない。損得勘定が破綻すると簡単に引きこもってしまう。周りの人間と一緒に乗り越えていく関係ができていないのです。

「教え子が送ってくれた言葉」

ご主人の海外勤務で、トルコに4年間住んでいた教え子が以前メールを送ってきて、いろいろ教えてくれました。

保育と子どもの発達をテーマに博士論文を書いていた彼女は、本もよく読んでいて本来は理論派なのですが、独特な感性があって、特に、子育てをしている女性は多分遺伝子が勢いよくオンになってきているのでしょう、遠くを見通すその視線がすごいのです。

トルコ語も積極的にマスターし「昔から続いてきた人間社会における子育ての役割」について貴重な報告をイスタンブールから伝えてきたのです。

人間同士の育てあいが作る安心のネットワークと、親としての絆の役割りを、祈りの次元で眺めることが出来るひとでした。

学生時代日本にいたころから討論を重ねたこともあって、私は彼女の報告を、自分がその場に居て見ているように実感したものでした。ご主人が、一流企業に勤めていながらトルコ人仲間とサッカーに熱中しているような、子煩悩な人だったことも観察の手助けになったのだと思います。

一時帰国も出来たのに、彼女はトルコで第一子を出産しました。おかげで、トルコ人の(または昔の人の?)、命の誕生や、赤ん坊に対する思いを肌で感じて、その目線に囲まれて育つことの意味を新鮮な驚きとともに報告してくれました。

(最後のメール?)

菜々はすっかり、「全ての大人は自分を愛してくれるもの」だと思っています。

トルコ人から愛情を受けるのが当たり前になっている彼女。

ありがたいやら、今後がおもいやられるやら。

そして改めて、トルコ人がどんな状況でも、祖国や自分、家族といった自分の基盤となる部分を積極的に肯定し、是が非でも守る理由がわかります。幼い頃、こんなに誰にでも愛されていれば、何があっても自分を否定しない。人や自分を愛する力がつくんですね。

里映

(その二年前のメール)

トルコで菜々を抱えていると、1メートルもまっすぐ歩けない位、沢山の人に声をかけられます。皆、菜々に話しかけて触って、キスをしてくれます。トルコの人たちは、赤ん坊がもたらす「いいこと」をめいっぱい受け取っていると思います。菜々のお陰で、私は沢山の人の笑顔に触れられて、沢山の人から親切にされて、幸せです。日本に帰るのが少し怖いです。

里映

(四年前のメール)

「トルコ語に『インアシャラー(神が望むなら)』という言葉があります。イスラム圏全体で通じる言葉でしょうか?

停電がしょっちゅうあるので、私が近所の人たちに色々聞きに行き、『あと少しで回復するかな?』と聞くと、『インアシャラー』と言われたりします。この言葉がよく使われるように、トルコでは、自分(人間)がどうにもできないことがあるという前提で物事を考え、そういうことが起こったら、じたばたせずに神様が導いてくれるのを穏やかに待っているようなところがあります。その分楽天的で、ひやひやすることも多いのですが」

やはりポイントは、自分、というより人間には、自分自身で解決できないことがあるということを前提にしているというところでしょうか。何もできないということと、幸せであるということは、裏表なのでしょう。松居先生の、0歳児が完璧な人間である、ということと近いと思います

里映

(教え子がしている体験が伝わってきます。私もトルコに行ったことがあるのです。

最初は二十歳の時でした。インド、ヨーロッパ、シルクロード、そして再びインド、一年半の旅の中でロンドンからインドまでボロ車で走った、その途中でした。

当時、フラワーチルドレンの生き残りたちが、ある者は、トールキンの「指輪物語」を手に、ある者はヘリゲルの「弓と禅」(Zen In The Art of Archery)に影響を受け、ああ、そうそう、それをもじった「オートバイ整備と禅」(Zen and the Art of Motorcycle Maintenance)というのもありました。ダイセツ・スズキ、コードー・サワキという名が語られ、クリシュナムルティまで読み進む「旅人」たちもいた。時代が、自らを検証するために産み落とした世代だったのかもしれません。

目標への近道は、国という概念を捨てること、そんな雰囲気がありました。あの旅が、いまだに続いているように思える私にとっては、つい、このあいだの事なのです。

教え子がメールで伝えてくる「文字」の存在に感謝し、感動します。

人間は絆を深め、時空を越えて体験をわかちあい守りあうために「文字」を創った。四十年以上前の自分の旅がこうして彼女のメールと重なる。それを日本の保育者たち、保護者たちとわかちあえたら、とコミュニケーションの不思議さを感じます。

「逝きし世の面影」(渡辺京二著)の第10章、「子どもの楽園」を読んだ時にも感じた感動です。百五十年前の欧米人たちが、自分たちが見て「パラダイス」と驚いた日本について、「子どもの楽園」について文字に書き残し、私たちに教えようとする。伝令役を果たそうとする。

子育ての絡まない比較文化論は、私にとって意味がないのです。その文化が何を信じているか、いわば幸福論の柱が見えてこないからです。

『インアシャラー』という言葉の中に、自分ではなく子どもを、神を、優先することによって人生を確固としたもの、嬉しい体験にしようとする人たちを感じます。この言葉が、子どもを笑顔で見つめるための「おまじない」なのです。子育ては、うまくいく、思い通りにいくものではないのです。

社会に、信じること、祈ることが存在し続けていたら、大学も専門家もこんなに存在しなくていいし、こんなに物差しが混乱しなかったはず。

「日本に帰るのが少し怖い」という彼女の言葉に、子どもをみんなで大事に守った母親の本能と不安が垣間見えるのです。勇敢な彼女だからこそそれを感じ、予知するのでしょう。

日本で確実に増えている、義務教育の中で子どもを守りきれない、信じることができないものに「子育て」を手渡す母親たちの葛藤が、その言葉に表れているのです。「最近の義務教育」の中で、良くない同級生、良くない担任に当たった時の親子のショックを知っているから、親と子の、途方に暮れた後ろ姿、孤立無援の悲しみを、私はそこに感じる。

人間は全員が発達障害で、運命的な欠陥をを補い合って生きていく。男女、親子がその典型ですが、補うことで自らの幸せは全体の幸せで成り立つことを知る。そのパズルを組むための凸凹が、義務教育の「義務」という名の下で、または「平等」という名を冠した闘いの中で、摩擦の原因になっていく。一生後悔してもし切れない判断を母親に迫っている。

先進国社会において、神の作った秩序と人間の作った秩序が闘っています。本来次元の異なる、住み分けが出来るはずのものたちが競い、闘い始めています。

子育てで一番大切な言葉が、「神が望むなら」なのかもしれません。その言葉は、みんながそう思って初めて生きてくる。「神が望むなら」という生き方を親たちが身につけるために、幼児、特に未満児が存在するのでしょうね。だから、幼児期の子育てを手放してはいけないのです。)

続く、

拡散、お願いいたします。

ーーーーーーーーーーーーーー

児童虐待最多の10万8050人、コロナで潜在化の恐れ…「家にいるしかなく親の暴力ひどくなった:読売新聞」という記事。

いま、一番注目しなければいけない記事のはず。これで国会が紛糾してもいい。国のあり方、いく道の危うさ、義務教育が存在する限り、全ての人の人生に連鎖し、影響してくる問題なのです。

それが、人々の意識の中で一過性の話題になっている。

本来なら災害や困難は、人々を結束させ、思いやり、助け合いを生み、家族という理屈抜きの絆に感謝する機会だった。それが、児童虐待最多という社会の流れの中で、そういう働きをしなくなっている。反対に、親の暴力を誘発しているというのです。

児童虐待最多はコロナに関係なくずっと更新されてきた、現在進行形の問題なのです。なぜ進行しているのか、家庭や子育てのあり方、という側面から、真剣に考えなければいけないはず。

「家にいるしかないと親の暴力がひどくなる」という記述が憶測であっても、報道されるからには、近年の親子関係の変質に皆気づいている。それを、だから福祉や教育を使って親子を切り離せ、というのはあまりにも本末転倒なのですが、そういう議論がすでにある。アメリカで、母子家庭に任せておくと犯罪が増えるから政府が孤児院で育てよう、というタレント・フェアクロス法案が連邦議会で論議された時のことを思い出します。施策や仕組みで家庭を壊しておいて、それを施策で補おうとする。それが、一層問題を大きくしていく。

家族というつながりの中で長い間伝承されてきた「忠誠心」のようなものが、国がつくる仕組みの中で、特に子どもの気持ちを無視した母子分離政策の中で急速に失われているのです。

優しさと忍耐力、そして本能的な忠誠心を育ててきたのは誰なのか。

もちろん、幼児たちです。この人たちを中心に向き合うこと、この人たちを可愛がること、育てること、は人類にとって「必須」だった。

人間たちの意識の中心に常に二歳児がいて、彼らの存在に酔っていれば、人類は大丈夫だった。

この人たちが居てくれることを、喜びと感じるか、イライラと感じるか、そこが分水嶺で、その「選択」によって人間社会の道筋が決まっていくのでしょう。

それは「自らの選択」です。

親を見つめる保育士たちが言うのです。子どもと一緒にいるとイライラする親が増えている。当然、子どももイライラしてくる。すると、保育士も教師もイライラしてきて……、そうやって、穏やかに過ごすための絆を、みんなで少しずつ失っていく。

それでも、政府は行政を使って、母子分離に拍車をかけるのです。

「子ども家庭庁」など推して知るべし。「子ども・子育て会議」が作られた時のことを思い出します。

政府によって選ばれたメンバーが十一時間保育を標準と名付け、保育界の産業化、そして規制緩和を進めていった。保育は成長産業という閣議決定が後ろにある限り、そして保育施策が雇用労働施策の一部であり続ける限り、「子ども・子育て会議」も「子ども家庭庁」も、誤魔化しの道具に過ぎないのです。

二十年前、0歳児、1歳児を預けにきた親に、「いま預けると、歳とって預けられちゃうよ~」と言ってやんわり脅していた園長がいました。

その言葉が、ますます真実味を帯びている。

古(いにしえ)のルールの伝承が、あちこちで途切れようとしているのです。

「やくそく」

先週、熊谷市のなでしこ第二保育園で講演をしました。長い付き合いで、これが四回目です、と言われました。保護者と保育士たちが一緒に聴いてくれる、というのが嬉しい。一緒に拍手してくれたのが、励ましになりました。

七十人くらいを前に、第一と第三なでしこをズームでつなげて、そちらでも親たちと保育士が聴いていて、あとでホームページにアップして当日聴けなかった人も聞けるようにしてくれました。

講演後、給食ランチを十人くらいでしていた時、保護者会の会長さんが、「小風さんは、松居先生の妹さんですよね」と訊くので、そうですよ、と答えると、「光村図書が出している小学校一年生の国語の教科書に、『やくそく』という話を書いているのをご存知ですか?」と言う。

すみません、知りませんと答えると、「とってもいい話なんです、今度先生たちの集まりで研究会をやるんです」。そう言って、話の内容を説明してくれました。あおむしが三匹でてきて、喧嘩をしているうちに、木に怒られて、てっぺんまで登るときらきら光る海が見えて、いつか一緒にそこまで飛んで行こう、とやくそくする、という話なんです、と興奮気味に語ってくれたのです。

妹は、結構有名な絵本作家で、講演でそれを言うと保育士たちはびっくりするのですが、一年生の国語の教科書というのですから、これはまた格別です。

家に帰って、妹に電話して、教科書に話を書いたか、と訊くと、書いた、書いた、というのです。今日、保護者会の会長が研究会をすると言っていたぞ、というと、ゲタゲタ笑って、「研究されちゃうんだ」とか言うのです。

ネットで調べると、そのままの文章は載っていなかったのですが、「範読」というのが出てきて、この言葉もそのとき初めて知ったのですが、ユーチューブに載っている上に、このお話で、どういう風に授業をやったか、みたいなのまで映像で載っている。

これが、なかなか、深い、いい話で、これは研究されるかもしれない、と頷きました。

そして、寒川道夫先生を思い出したのです。

妹が、神と言っている、小学校の担任で国語の先生だった寒川道夫先生が、赤いほっぺたを膨らませて喜んでいるだろうな、とイメージが浮かんできました。

あの伝統が受け継がれている。先生の授業がこうやって作品として受け継がれていく。子どもたちの人生を介して生きていく。

どっこい寒川先生は生きている。

ちなみに私の五、六年生の担任は、後に自由の森学園を創った遠藤豊先生で、その理科の授業で染み込んだ、囚われず自分で考える、という姿勢が今でも私の中に生きているのがわかります。

自由の森学園を遠藤先生が創った時に、私は、教育に自由という言葉を使うことの解釈をめぐって遠藤先生と激突したのです。先生のすごいところは、それを知っていて、学園創設直前の教師たちの研究会で私に講演させたところです。自分の理科の授業が、この天敵をつくったと知っていたのでしょう。そして、記念すべき第一回の入学式で私に尺八の演奏を頼んだのです。

翌年、生徒たちにも講演させました。講演後、生徒たちと「自由」という言葉の危うさとまやかし、誤魔化しについて話し合いました。私に、しっかり考えなさい、と担任がフィールドを与えてくれたのです。

アメリカという国を見ながら、義務教育の存在自体の危険性や、0、1、2歳児の存在意義が忘れらていくことに気づいたのも、あの理科の授業があったからかもしれません。

遠藤先生は、師であり、同志であり、いつまでも私の担任でもあるのです。

寒川道夫先生が、妹にとって神であるように。

「やくそく」は続いていくのです。

“「やくそく」範読 音読指導 光村図書こくご 小 1″ を YouTube で見る

「ある夕方のこと」

子どもの発達を保育の醍醐味ととらえ、保育士たちの自主研修も月に一回やり、親を育てる行事をたくさん組んで保育をやっている保育園で…。

園長先生が職員室で二人の女の子が話しているのを聴きました。

「Kせんせい、やさしいんだよねー」

「そうだよねー。やさしいんだよねー」

園長先生は思わず嬉しくなって、「そう。よかったわー」

「でも、ゆうがたになるとこわいんだよねー」

「うん、なんでだろうねー」

園長先生は苦笑い。一生懸命保育をすれば、夕方には誰だって少しくたびれてきます。それを子どもはちゃんと見ています。他人の子どもを毎日毎日八時間、この人数で見るのは大変なのです。しかも、園長先生は保育士たちに、喜びをもって子どもの成長を一人一人観察し、その日の心理状態を把握して保育をしてください、と常日頃から言っています。

問題がある場合は、家庭の状況を探ってアドバイスをしたりしなければなりません。子どもの幸せを考えれば、親と一緒に子育てをしているという意識は常に忘れてはいけない。そして、良い保育をしようとすれば、それは「日々の生活」であって完璧・完成はないのです。

保育士に望みすぎているのかもしれない…、と園長先生は思いました。

それでも、いま園に来ている子どもたちのために、選択肢のなかった子どもたちのために、できるところまでやり続けるしかない。

そう思いだした時、職員室での子どもたちの会話が、保育士たちへの励ましのように聴こえたのでした。

(アメリカの小学校で痛ましい銃の乱射事件がありました。教師も銃を持てばいい、と言う人たちに私の親友が書いた反戦の「詩」です。三十年間小学校で教え、全米Teacher of the yearにも選ばれた、私のソウルメイトのような人。)

A Teacher’s Arms

(On the suggestion, by some, that teachers carry guns)

These arms

were not designed to

hold

cold

steel

were never meant to

wield

or carry

or pull

or aim.

These arms

will not be armed!

These arms

were made to

embrace

the tearful child

to shoulder

the pain of playground

misunderstandings

and to place

a Band-Aid

on the scraped knee

when it

hurts.

子どもたちの幸せを願う園長は、私の講演のあと、親たちに一週間くらい時間を与えて感想文を書いてもらうのです。耕した畑に雨が降って土が穏やかになっていくように、文字にすると自分の心が定まってくる。

そして、そのコピーを私に送ってくれます。親から直接メールをもらうこともあります。そうした言葉が私を癒し、元気づけ、生き甲斐になってくれたりする。

ここに、父親からもらった一通のメールがあります。

手紙を読んで、ふと何かが完結したような気がしました。赤ん坊がいる風景の中で、一人の父親から私がこの手紙をもらうことで、何かが完結する。私も含めて命がつながっていく、絆の循環が始まっているように感じたのです。

人間は、自らがこの世に生み出した新しい命を世話しながら、一回自分を捨てるのかもしれない。我欲の世界から、利他の心持ちに移っていく。

救われていくのかもしれない。

「父親からの手紙」

松居様

昨日、講演を聞いた者です。

何か、表現し難いものに興奮し、また感動し、寝付けずにいます。

結論から言えば。

子供を持ち、親になったことで得られたことがあると強く感じます。

今年35歳になりますが、まだ独身でいる友達が両手に余ります。

正に非論理的盛りの2歳児を育てながら、今、ここに、幸せが手の中にあるような、、、

目に見えない形のないものを実感しています。

独身の頃には、時間もお金も好きなように使えて(自由にとは言いませんが)、それが結婚したら。

この時代の夫は、家事を手伝い、小遣いは十分の一、輪を掛けて休みの日には子供の面倒を見なくては、しなくてはならない。

子供が生まれて1年半で、10キロ吸い取られるように痩せました。

この話をすると、現在50代のお父さんたちは、「時代が違う」と後悔か懺悔かをにじませ言います。

それでも、この不自由の中にも確かに幸せを感じられました。

先生のような悟りや確信を得られた訳ではありませんが。

一番強く思ったのは、「俺もこうだったのかな」と。

長年父親に対して様々な思いを感じたことが浄化したような。

俺の親父も、こうやっておむつを替えて、チンチンに付いたうんこを拭いてくれてたのかなと。

刺し違えてでも母と妹を守る、とさえ思ったことのある親父のことを、自分勝手に理解し合えたような、不思議な満ちた感覚を得ました。

何か大きなものをもらった時に、自分も何か言い返したいというか、訴えたいというか、言いたいことを言っている人は、エネルギーに満ちているし、若く見える。先生もそんな感じでした。

そんなまとまらないお礼を言いたいと思ってメールしました。

p.s. 仕事が多少忙しいですが、9月に一日保育します。

(そしてもう一通、「保育士からの手紙」)

松居先生、ご無沙汰しております。お元気でいらっしゃいますか?

6月18日より、1日保育士体験を始めました。まだ、3人の方の実施ですが、その方々のご意見は、まさに先生がおっしゃっていたとおりでした。

どのかたにも、5歳児の子どもに読み聞かせをしてもらっていますが、それも大好評です。保育士も体験の保護者が来られると、嬉しいですし、子ども達は大喜びです。先日、理事が様子を見に来られました。(先生とお食事をご一緒したときに先生の向かいに座られた華奢な方です)市をあげて実施する方向へもって行きたいと後押ししてくださっています。

そこで、先生にご相談なのですが、公立保育所の職員対象で研修をお願い出来ないでしょうか?そして、誠に情けないのですが、交通費が出ませんので、先生が西日本方面へ来られるような時に、寄っていただけるようなスケジュールの時はありませんでしょうか? いつもいつも、無理を言ってすみません。また、お返事を待っています。よろしくお願いいたします。

(私は、いつでも行きます。ありがとうございます。)

昨日は、さいたま市の私幼連の集まりで先生たちに講演しました。講演前、旧知の清水市長に久しぶりに会い教育長と子ども未来部長を紹介されました。とても、理解し合えそうな、尊敬している人に共通項がある女性の教育長でした。再会が楽しみです。

以前会ったことのある、今度岸田内閣で総理大臣補佐官になった村井英樹議員をそこで再度紹介されました。岸田総理に近い人らしく、紹介してくれたさいたま私幼連の会長とも旧知の間柄だそうです。国の施策の流れに変化があればいいのですが……、祈るような気持ちです。

今日は誕生日で、フェイスブックのタイムラインにたくさんお祝いのメッセージをいただきました。海外からも私の音楽のファンからいただきました。

そして、出版社の良本さんから、アマゾンのレビューが一つ送られてきました。真意をこれほどまでに読み取っていただけると、本当に嬉しいし、ありがたい。柴田久雄様、レビュー励みになりました。

やはり世論が変わっていかないと、子どもが中心にいる国は戻ってこないのです。みなさん、今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

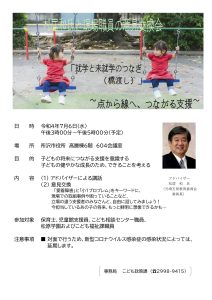

所沢市用の追加資料です。松居 和

意見交換会ですが、参加対象は 保育士、児童館支援員、こども相談センター職員、 松原学園およびこども福祉課職員で、「愛着障害」と「小1プロブレム」をテーマに講演し、話し合います。配布資料の一部です。

十一時間保育が壊したもの

最近のDVや児童虐待の報道を見るたびに思う。

かつて、保育がまだ保育らしく、「子どもの最善の利益を優先する」という指針の心が生きていて、園長や主任たちが親を導き、時には叱ることができた頃、どれほど多くのDVや児童虐待が保育の現場で止まっていたか。特に、保護者をお客さん扱いしない公立の園ではそうだった。

「あの園長先生に救われた」。そんな言葉を親たちからたくさん聞いた。この国のモラルや秩序を保育が支えていた時期が確かにあった。

国は子ども・子育て支援新制度(平成二十七年施行)でこども園を増やし、小規模保育の基準をゆるめ、与野党ほぼ一体で長時間保育を促し、乳幼児期の母子分離を進めていった。

審議していた子ども・子育て会議の「専門家」たちは、保育の本当の役割がどこにあったか、これが崩れた時に何が起こるか気づいていなかった。

一緒に「子どもを育てる」という関係が数年間続くことで親と保育士の間に信頼関係が育ち、多くの保育士たちが、(幼児の親という)初心者に近い親たちの親身な相談相手になってきた。その意味と価値を、政府の経済施策を忖度し、無資格者が増えるような規制緩和を許した「専門家」たちは知らない。

「保育は成長産業」とみなすさまざまな閣議決定で、市場原理が持ち込まれ、一緒に育てるという「育ちあいの場」が社会から奪われていった。

保育士たちが親に対して口を閉ざしてしまうような市場原理化を進めておいて、幼児が犠牲になる事件が起こると、すでに人材的に機能不全に陥っている児童相談所や警察に責任をかぶせる。一方で「就学前児童の養護施設入所原則停止」で最後の安全ネットを外し、保育界にその役割を押し付ける。表向きは里親を増やし「家庭に近い環境」で、というのだが、それなら十一時間保育を「標準」と決めるのはおかしい。子育てに関わる施策が悪循環、支離滅裂になっている。

令和元年(二〇一九)六月、動物愛護法が一部改訂され、生後八週に満たない犬猫の販売が原則禁止となる。それまでに母犬から子犬を離すと、噛み付き癖、吠え癖がつくからという理由だった。生後八週は人間なら二歳くらい。一方、人間の乳幼児に対しては、積極的に母子分離を推進する流れとなっている。

なぜ守られるのは犬だけなのか。人間の子を守る法律をまず先に作るべきだろう。

社会学者やマスコミが犬優先の矛盾を指摘しない。気づかないのか、意図的なのか、大人たちの「利権」が優先されている。

1歳児の噛み付き増加が保育園で問題になって十年以上になるのだ。

なぜこういう順番になるのか。優先順位がこれほど狂ってしまったことによって何が起こるのか、把握すべき時だと思う。

すでに平成二十七年(二〇一五)年二月には、NHKの「クローズアップ現代」で、『少年犯罪・加害者の心に何が~「愛着障害」と子どもたち~』が放送されていた。

幼児期の愛着障害が減刑の理由になる事件が日本でも起こっている。欧米では、弁護側が争う重要な論点になる犯罪者の生育歴が、日本でも裁判で争点になる。

関東医療少年院の斎藤幸彦法務教官が語る。

「職員にベタベタと甘えてくる。逆にささいなことで牙をむいてきます。何が不満なのか分からないんですけども、すごいエネルギーで爆発してくる子がいます。なかなか予測ができない中で教育していかなければいけないというのが、非常に難しいと思っています」

養護施設の職員の言葉。

「養護施設に来る子どもたちっていうのはマイナスからの出会いなので、赤ちゃんを抱いているような感覚でずっと接してきました」

母親が妊娠中に、出産後の我が子の預け先を、なんの疑問をもたずに考えはじめることで遺伝子に組み込まれた情報が、福祉という仕組みによって凍結されていくのではないか。政治家も学者も、マスコミも、一度立ち止まって、冷静に考えてほしい。

「世界を信じることができるか?」は乳児期に決まる

「アイデンティティー」の研究で知られる発達心理学者エリック・エリクソンは、乳児期に「世界は信じることができるか」という疑問に答えるのが母親であり、体験としての授乳があるという。それが欠けることで将来起こりうる病理として、精神病、うつ病を指摘する。

子どもは一対一の人間関係の中で「人を信頼する」という能力を身につけていく。

以下は、国立成育医療研究センター「こころの診療部」の部長(当時)の奥山眞紀子さんの証言である。 (NHK「クローズアップ現代」二〇一七年七月二十日放送)

番組のタイトルは、「知られざる“虐待入院”~全国調査、子どもたちがなぜ~」。

病院という中では非常に限られた空間で刺激の少ない生活になりますので、発達に影響を及ぼす危険性というのは非常に危惧されると思うんですね。それからもう一つは、子どもはやはり一対一の人間関係の中で守られるということを通して、「人を信頼する」という能力を身につけていくんですけれども、それがなかなかできない。いろいろな人が関わるけれども、「この人は」という一対一の人間関係ができないということが、後にいろいろな影響を及ぼす危険性というのがあると思います。

──例えばどんな影響が?

やはり困った時に人を頼れないとか、どうしても引きこもってしまうとか、誰にでもベタベタするんだけれどもなかなか本当の関係性が作れないといったような問題が起きてくるということもありますし、将来的に人間関係がうまく作れない状態になるという危険性もあると思います。

──それは数か月こういう状況にあったとしても?

赤ちゃんにとっての数か月は非常に長いですし、まして乳児期の数か月は非常に長いものだと思います。

※引用ここまで

この証言で危惧される入院時の愛着関係の不足が、〇歳で子ども三人に保育士一人、一~二歳の子ども六人に保育士一人という国の保育士配置基準と重なる。「一対一の人間関係の中で守られない状況」が一日十一時間、年に二百六十日。これが数年続くとしたら、「後にいろいろな影響を及ぼす危険性」や「将来的に人間関係がうまくつくれない状態になるという危険性」を広げることは容易に想像できる。

パニックを起こす子

「最近は、昔からいた少し変わった子、思うようにいかないとパニックを起こす子、自分の個性を押さえられない子に、『障害』の診断をしすぎるように思います。障害が認定されると、障害児支援センターは指導の過程で、子どもがパニックを起こさないようにします。カードで指示を出したり、とても変なんです」

講演に行った先の幼稚園で、園長先生が言った。

落ち着いた環境をつくるのはいいけれど、こういう子は将来一人で生きていけるわけではない。園でしっかりパニックを起こさせて、まわりがそれに反応し、学び、切り抜けていく力をみんなでつけていかなければ駄目だと、園長先生は言う。

障害児支援センターは、子どもの起こすパニックを「その子の問題」として対処しようとする。しかし、園長先生は長年の経験から、「みんなの問題」として受け入れようとしているのだ。ここには、大人が子育てを分かち合い、みんなでしっかり見守っていれば、その子がいることで他の子どもたちも社会の一員として育っていく、他の子たちがその子を受け入れる柔軟性を持つことが将来その子にとっても、この国にとっても大切、という視点がある。

保育園に比べて、幼稚園ではまだ気持ちに余裕がある。その幼稚園では、親たちが保育に参加する行事を積極的にやっていた。親たちを園の一員と考え、絆や包容力を育てているのだ。

園が安心感を生むビオトープのような機能をもてば、職員も保護者も安定する。

毎日午後二時には親が迎えにくる。親子が過ごす時間が比較的確保されている中で、「家庭」を土台に保育をしてきたからそういう考え方になるのだろう。

母子関係という基盤があれば、社会は常に柔軟に変化成長し、その柔軟性の中で、時々パニックを起こしてしまうその子が役割を果たすことができる。言い換えれば、みんなの人生が継続的に向き合わなければ「問題」は解けない、ということなのだ。

五歳までの幼児期に、これほど親子が離れ離れにされることはかつてなかった。

人類の歴史始まって以来の、突然の環境の変化に対応できない子どもが増えてきて当然なのだ。

しかし、ニーズと希望の混同を促す保育のサービス産業化によって「伝統的な子育ての概念」から離れてしまった親たちは、必死にその責任を負うべき誰かを探そうとする。それが見つからないイライラと苦しみが、「保育園落ちた、日本死ね」という言葉に象徴される、利他とは正反対の行動になって現れてしまうから、ますます相談者を失っていく。

本来子育てにおける相談相手の第一は、子育てによって引き出されていく自分自身の「利他の人間性」だったのだ。

障害児支援センターは、不足している一対一に近い時間を増やし、子どもを安心させることから入るしかない。しかし、社会保障や福祉に関わる人員はすでに絶対的に不足していて、専門家がいくら頑張っても、その子の人生にとっては束の間のことでしかない。親子や家族の関係に代わることはできない。

子育ては、長い間、学問の領域ではなく、祈りの領域に存在してきた。心を一つにすることがその目的であり、その結果として存在する。その自覚が社会に再び生まれるかどうかがいま、問われている。薬物で落ち着かせるか、絆で落ち着かせるか、選択を迫られるケースが増えている。人類がその選択を迫られているようにさえ思えてくる。

操作された新たな常識と、本能との乖離によって生じる葛藤を自ら把握できないことがイライラの原因であって、幼児の特質ではない。

( 近著「ママがいい!」から)