保育士不足が深刻化し、資格を持つ潜在保育士を掘り起こせ、60万人いる、と国が指示したのが十年前。都内で行われた行政主導のマッチメイキングで、集まった園長設置者の数が潜在保育士より多かったと噂された、閑散とした会場を思い出す。その風景がエビデンスなのでした。国は、問題の本質を理解していない。

人が、なぜ「潜在保育士」になるのか。

子育てにおける「資格」とは?

大学や専門学校が与える「資格」と、子どもたちの側から見た「資格」との差は、いつ、どこで生まれたのか。専門家たちも、政治家たちも、それを理解していない。だから後手に回る。さらに、失敗を認めず誤魔化すから、親たちの「子育て」に対する意識が迷走する。

無資格でいい、パートで繋いでもいい、認可基準を満たさなくても補助金を与える、次々に規制緩和をし、閣議決定された数値目標を追えば、現場における人間関係の質は下がっていく。本来の保育とは程遠い、幼児にとって安全とは言えない状況だけが増えていった。いくら子どもが好きでも、心ある人なら、そんなことに加担したくはない。

最近、運営はうまくいっているように思えた歴史ある保育園が、突然親たちと市に来期の廃園を通告し話題になった。「故郷」になっていた場所が、ふと消えていく。緊急保護者会で、閉園します、という園長設置者の言葉が保護者にも行政にも寝耳に水で、理解できない。

「(市の)保育課も本年度末での閉園については知らされていなかったため、急きょ理事長と園長から事情を聴き、『段階的な閉園』を申し入れた。しかし理事長らの閉園の意思は固く、現在も話し合いは平行線のまま」と報道は書く。

保育園は、理事長か園長、主任、誰か一人、子どもの幸せを強く願う者がいて成り立ってきた。その一人が辞めるだけでバランスは崩れる。そのバランスは、慢性的な保育士不足の状況では簡単に修復できない。経営でも、運営手法でもない、人間関係のバランスが保育園運営の鍵になっていた、そこを理解しないと、もう本来の姿は戻って来ない。

保育者不足の検証がきちんと行われないまま、今度は、文科省が「潜在教員」活用へ、と言う。学校は、サービス産業ではないし、市場原理が通用する仕組みでもない。選択肢がますます狭められていく。

子育ての目標は、「成果」ではなく、体験です。自分が必要とされている、という体験です。

教育も、そうでなければいけない。

教員不足深刻「潜在教員」活用へ:文科省 https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20220713-OYT1T50181/

残業月90時間 学校がもう回らない… 教員不足全国2800人の現実(NHKニュース)https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220802/k10013747241000.html

三十年前、「ロサンゼルスでは700の学級に担任の先生がいません」と本に書いた。この現象が起こった時、実際は、どこで何が崩れてしまっていたのか、その後、どんな手を打っても公教育の質がなぜ戻らなかったのか、アメリカというかなり過激なフィールドから学んでほしい。

1984年、アメリカ政府は学校教育の質の低下を「国家の危機」(Nation in Crisis)と位置付け大論争をしました。高等教育が普及し高卒の割合が親世代に比べて五割増えたにもかかわらず、子の世代の学力平均が下ってしまった。原因に「伝統的家庭の価値観」(Traditional Family Value)の喪失があると言われ、大統領夫人が、テレビの官制CMで、「絵本の読み聞かせ」を盛んに薦めたのがこの頃。

当時、ロサンゼルスに住んでいた私は、奇妙なコマーシャルが深夜テレビから流れてくるのに気づくのです。不特定多数の「誘拐犯」に語りかけるCMでした。

「もし、あなたが子どもを誘拐してしまったなら、この電話番号に連絡して下さい。警察には届けません。相談にのります」。

全米で一年間に誘拐される子どもが10万人、多くが養育権を失った親によるものでした。州を越えると連邦警察(FBI)しか捜査できず、誘拐された親の九割が一生自分の子に会えない。その恐怖と、悲痛な叫びが、親たちが買ったCMという形で深夜流れてきたのです。

当時、アメリカで幼稚園に子どもを行かせると、「指紋を登録しておきますか?」と聴かれ、書類を渡されました。何年も経って見つかった時の確認手段でした。

学校という、子育てを代行せざるを得なくなった仕組みで、担任が足りなくなる、その流れの向こうに、人類未体験の「家庭崩壊」と「不信」がありました。

「平等」という言葉は誤魔化しに過ぎない。「欲の資本主義」の中で、社会の最小単位である夫婦が子どもをめぐって世の中の不信感を決定的にしていたのです。男女共同参画(競争)社会という言葉の先には、男女共同参画(子育て)社会が崩れ去った、強者が弱者を支配する社会がありました。

三人に一人の子どもが未婚の母から生まれていました。(現在イギリスで四割、フランスで五割、スエーデンで六割。)「伝統的家庭観」は、(競争者を増やすために)意図的に消されていきました。「子育て」の幸福感は経済活動の妨げになる、市場原理とはこういうことだったのだ、と思いました。

「自由」という言葉さえ、子どもたちの側から見れば、自分たちを捨てるための合言葉でした。そして馬鹿げたことかもしれませんが、発砲事件が起きる可能性が最も高い裁判所が、家庭裁判所なのです。法律が古(いにしえ)のルールに踏み込むと、人間は暴力的になる。

両親がいても、四割の子どもが十八歳になるまでに親の離婚を体験し、小学校での話題の中心が、今度のお父さんは、今度のお母さんは、なのだと、その頃五年生に教えられました。学校という新たな仕組みに入れられた子どもたちの日常会話の中で、親子という関係が、その価値を下げていく。

大人たちの都合、選択による父子分離は、義務教育の休み時間に交わされる会話の中で当たり前になっていく。

首都ワシントンDCで、母親に恋人がいれば父親像となり得ると計算しても、六割の家庭に大人の男性がいない。実の父親という単語はすでに歴史の中に葬られ、しかし父親像を持たない子どもは五、六歳からギャング化する、という研究発表があって、公立の小学校で父親像を教える「プロジェクト二〇〇〇」が始まりました。あれから二十五年経ちます。

それでも、人間は、時に、死にものぐるいで子どもを取り戻そうとする。

孤独だから、執着し、自立の果てに絆に飢え、犯罪を犯してまで、子どもをもう一人の親から奪おうとする。一人の子どもの「父母」という感覚は「自分の人生」という言葉で隅に追いやられ、一家、一族、血縁という概念は、移民一世、辛うじて二世、以外には通用しない、意味をなさないものになっていました。祖父母から永遠に孫を奪い取る、ということへの思慮や、躊躇は、ほぼ存在しない。孫が産まれたことさえ知らない祖父母が、多分、二、三割いるのです。だからこそ、親子という関係だけが残される。最後の命綱のように思えるのでしょう。

子どもには、それほどの魅力があるということです。

信じること、というより、「育てること、支配すること」の可能性を見るのかもしれません。自分が救われる一縷の望みがそこに見える。少女の五人に一人、少年の七人に一人が近親相姦の犠牲者という歪んだ親子関係も、「家庭」という絆が足かせとなって、子どもたちを追い詰めた結果でした。

インタビューで、

「そういうことをされている時は嫌だった。でも、土曜日や日曜日に動物園や遊園地に連れて行ってくれるお父さんは好きなんです」。

「学校の先生や福祉の人に言ったら、お父さんを取り上げられてしまうのがわかっていたから言えなかった」、「お母さんが、悲しい思いをするのがわかっていたから言えなかった」、と答える子どもたち。一人では生きられないから、必死に家族、家庭という絆を、自分を犠牲にしてまで守ろうとする。その声を聴き、姿を見て、呆然とするしかありませんでした。

「絆の核になる」という彼らの本来の役割が果たせなくなった社会でも、子どもたちは本能的に、懸命に役割を果たそうとする。

欧米と日本の違いに目を向けてほしい。なぜ、長い間維持してきた伝統的家庭観が欧米ではこれほど簡単に崩れてしまったのか。

目標を見失った時は、来た道を振り返れ、と言います。

以前も書きましたが、まだ持ちこたえている日本の根っこが伝わってくるような、欧米人が書き残し、伝えてくれようとするメッセージがあります。ここに書かれた「違い」が、いま、私たちを支えている。

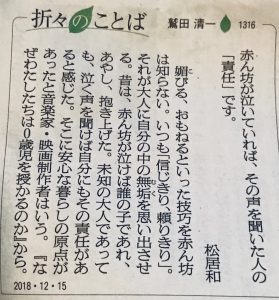

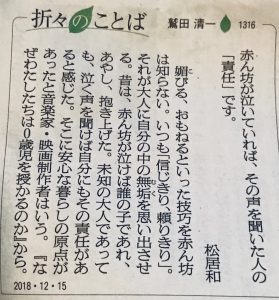

朝日新聞のコラム「折々のことば」に、哲学者が、いい言葉を指摘してくれました。新刊「ママがいい!」の一つ前の著書「なぜわたしたちは0歳児を授かるのか」に書いた言葉です。

「赤ん坊が泣いていれば、その声を聞いた人の『責任』です。」:松居 和

媚(こ)びる、おもねるといった技巧を赤ん坊は知らない。いつも「信じきり、頼りきり」。それが大人に自分の中の無垢(むく)を思い出させる。昔は、赤ん坊が泣けば誰の子であれ、あやし、抱き上げた。未知の大人であっても、泣く声を聞けば自分にもその責任があると感じた。そこに安心な暮らしの原点があったと音楽家・映画制作者はいう。『なぜわたしたちは0歳児を授かるのか』から。(鷲田清一)

渡辺京二著「逝きし世の面影」を読み、書いたのです。(江戸が明治に変わる頃、来日した欧米人がこの国の個性に驚き、書き残したものを集めた本です。)

欧米人たちが時空を越えて、私たちに「ほんとうの日本」を伝えようとする。人間のコミュニケーション能力の不思議さ、守り合う絆を感じます。いま先進国社会で起こっている混沌の中で、日本という国がどういう役割を果たすべきか、彼らは伝えようとしている。

第10章:子どもの楽園、にこう書いてあります。

『私は日本が子供の天国であることをくりかえさざるを得ない。世界中で日本ほど子供が親切に取り扱われ、そして子供のために深い注意が払われる国はない。(モース)』

当時、アジアの他の国、アラブやインド、中国などを見ていたはずの人たちが、日本の特殊性に気づく。

英国の紀行作家イザベラ・バードは、

『私はこれほど自分の子どもに喜びをおぼえる人々を見たことがない。子どもがいないとしんから満足することがない。他人の子どもにもそれなりの愛情と注意を注ぐ』と書きました。子どもを育てる、教育する、ではないのです。「喜びをおぼえる」のです。そして、「子どもがいないとしんから満足することがない」人々だったのです。

江戸は玩具屋が世界一多い街、大人も子どもと遊んでいる。朝、男たちが集まり赤ん坊を抱いて自慢しあっている。日本の子どもは父親の肩車を降りない。父親たちがいかに幼児と一体で幸せそうかが、繰り返し強調され、絵にも描かれます。

日本の男、冬、と夏が描きわけられ、冬は着物で幼児を抱き、夏はふんどし姿で幼児を抱いている。父親と幼児は一体だった。

日本人は子どもを叱ったり、罰したりしない。教育しない。ただ大切にしているだけで、いい子が育ってしまう。

日本の日常、風景、私たちがいまだに持っている「時の財産」が、上手に説明される文があります。

『ワーグナー著の「日本のユーモア」でも「子供たちの主たる運動場は街上である。・・・子供は交通のことなど少しも構わずに、その遊びに没頭する。彼らは歩行者や、車を引いた人力車夫や、重い荷物を担った運搬夫が、独楽(こま)を踏んだり、羽根突き遊びで羽根の飛ぶのを邪魔したり、凧の糸をみだしたりしないために、少しのまわり路はいとわないことを知っているのである。馬が疾駆して来ても子供たちは、騎馬者や駆者を絶望させうるような落ち着きをもって眺めていて、その遊びに没頭する。」

ブスケもこう書いている。「家々の門前では、庶民の子供たちが羽子板で遊んだりまたいろいろな形の凧を揚げており、馬がそれを怖がるので馬の乗り手には大変迷惑である。親たちは子供が自由に飛び回るのにまかせているので、通りは子供でごったがえしている。たえず別当が乳母の足下で子供を両腕で抱き上げ、そっと彼らの戸口の敷居の上におろす」こういう情景は明治二十年代になっても普通であったらしい。彼女が馬車で市中を行くと、先駆けする別当は「道路の中央に安心しきって座っている太った赤ちゃんを抱き上げながらわきえ移したり、耳の遠い老婆を道のかたわらへ丁重に導いたり、じっさい10ヤードごとに人命をひとつずつ救いながらすすむ」のだった。』(「逝きし世の面影」から)

単に時代がそうだったのではないのです。ヨーロッパではもちろんあり得ない風景ですが、欧米人が知っていた他のアジアの国々と比較しても、この国の風景は驚くべきものだった。

私たちは、幼児を抱き上げながら、命を一つずつ救い、進む人たちだった。そうする「価値」を知っていた。みんながそうだったから、幼児たちはその役割に没頭できた。信じ切って、頼り切って、幸せそう、という、人間の完成した姿がそこにあった。

欧米人は、神の国を見たのでしょうね。

イエスは弟子たちに、言ったのです。

「子どもたちをわたしのところに来させなさい。止めてはいけません。神の国は、このような者たちのものです。 まことに、あなたがたに告げます。子どものように神の国を受け入れる者でなければ、決してそこに、はいることはできません。」

神の国、では赤ん坊の泣き声がしない。

赤ん坊が泣いていたら、そこにいる人が「自分の責任だ」と思い、抱き上げる。それが、人間が調和し、安心して暮らしていく秘訣だった。それで全てが整い、解決した。人間であることの「資格」を、抱きしめるのです。

責任を感じたとき、人間は、自分の価値に気づく。

幼児と自分の「関係性」が人生における一番の相談相手になる。

それを知る者たちの気配が、いまでも懐かしい記憶の中に、(トトロやドラゴンボールの中にも)たくさん残っているのを、私は感じる。

幼稚園や保育園を使って、父親たちを本来の日本人、子どもと一緒に嬉しそうに笑っている男たちに還していくことは可能なのです。父親たちも薄々気づいていて、その道筋を探している。数日、園児に混ぜてやる。それだけでいい。

週に一度、昼休みに、園児たちが中学校の中を並んで行進するだけでいい。それだけで、この国は本来の姿を取り戻し始める。

新聞のコラムを読んだ奈良の竹村寿美子先生(私の大師匠。元真美ケ丘保育所長)からメールが来ました。

「以前、心の清らかな人が保育園へ来て、子どものなき声を聞いて『あっ、誰かが泣いている!どこ?どこ?』と慌ててうろうろされたことがあった。なき声に慣れていた私たちは反省しきりでした。ありがとうございます!

(追伸)

その人は少し障害を持っていらっしゃる方でした。保育士たちと心が洗われた気になりました」

(ここから私です。)

仕組みによる子育てが広がると、社会全体が「子どもの泣き声」に鈍感になる。竹村先生はそれを言いたかったのです。「慣らし保育」によって、または「保育の存在に慣れること」によって、人類に必要な感性が薄れていく。そして、ある時「ママがいい!」という言葉が苦痛になったりする。

「心の清らかな人」の存在が一番輝く時に、その存在に気付かなくなると、進むべき道筋が、わからなくなる。

保育に心を込め、人生を捧げてきたひとの自戒の念がそこにありました。

(新刊「ママがいい!」、ぜひ、読んでみてください。