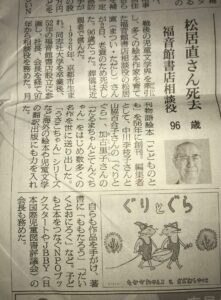

今朝の朝日新聞、「折々のことば」に父の言葉が載った。

子どもが「本を読んで!」というのは「一緒にいて!」ということです。 松居 直

(紹介いただいた鷲田清一さんの言葉)

絵本を読み終えても「もう一回読んで」と言う。読んであげても心はお留守になっている。なのに読み終えるとまた「もっと」と言う。母親の気持ちが自分だけに向けられているというシチュエーションがきっと心地いいのだろう。子どもは「作者の名前は覚えていなくても、誰に読んでもらったかは、覚えているもの」だと、児童書の編集者は言う。『絵本は心のへその緒』から。

(2022.11.17)

今、親父が逝ってしまったからかもしれません。親子でこのコラムに載ったことがとても嬉しいのです。親父が笑っているのが見えるのです。

ーーーーーーーー(以前、書いた文章です。)ーーーーーーーーー

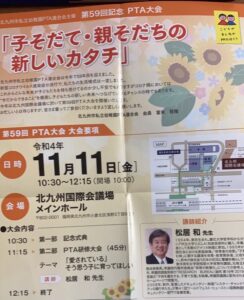

著書「なぜわたしたちは0歳児を授かるのか」に書いた私の言葉が、朝日新聞の「折々のことば」というコラムに紹介されました。

高名な哲学者に、いい言葉を指摘していただきました。

「赤ん坊が泣いていれば、その声を聞いた人の『責任』です。」:松居 和

媚(こ)びる、おもねるといった技巧を赤ん坊は知らない。いつも「信じきり、頼りきり」。それが大人に自分の中の無垢(むく)を思い出させる。昔は、赤ん坊が泣けば誰の子であれ、あやし、抱き上げた。未知の大人であっても、泣く声を聞けば自分にもその責任があると感じた。そこに安心な暮らしの原点があったと音楽家・映画制作者はいう。『なぜわたしたちは0歳児を授かるのか』から。(鷲田清一)

(2018.12.15)

渡辺京二著「逝きし世の面影」を読み、書いた言葉です。(江戸が明治に変わる頃、来日した欧米人がこの国の個性に驚き、文献に書き残したものをたくさん集めた本です。)欧米人たちが時空を越えて私たちに「ほんとうの日本」を伝えようとする意図、人間のコミュニケーション能力の不思議さ、動機を感じます。

第10章:子どもの楽園、にこんな風に書いてあります。

『私は日本が子供の天国であることをくりかえさざるを得ない。世界中で日本ほど子供が親切に取り扱われ、そして子供のために深い注意が払われる国はない。(モース)』

英国の紀行作家イザベラ・バードは、

『私はこれほど自分の子どもに喜びをおぼえる人々を見たことがない。子どもがいないとしんから満足することがない。他人の子どもにもそれなりの愛情と注意を注ぐ』と書きます。

江戸は玩具屋が世界一多い街、大人も子どもと遊んでいる。朝、男たちが集まり赤ん坊を抱いて自慢しあっている。日本の子どもは父親の肩車を降りない。日本人は子どもを叱ったり、罰したりしない。教育しない。ただ大切にしているだけで、いい子が育ってしまう。そして、江戸という街では赤ん坊の泣き声がしない、と言うのです。

赤ん坊が泣いていたら、そこにいる人が「自分の責任だ」と思う。それが、人間が調和し、安心して暮らしていく原点です。その責任を感じたとき、人間は、自分の価値に気づく。

新聞のコラムを読んだ奈良の竹村寿美子先生(私の第一師匠。元真美ケ丘保育所長)からメールが来ました。

「以前、心の清らかな人が保育園へ来て、子どものなき声を聞いて『あっ、誰かが泣いている!どこ?どこ?』と慌ててうろうろされたことがあった。なき声に慣れていた私たちは反省しきりでした。ありがとうございます!

(追伸)

その人は少し障害を持っていらっしゃる方でした。保育士たちと心が洗われた気になりました」

(ここから私です。)

仕組みによる子育てが広がると社会全体が「子どもの泣き声」に鈍感になる。竹村先生はそれを言いたかったのです。人類に必要な感性が薄れていく。そして「心の清らかな人」の存在が一番輝く時に、その存在に気付かなくなってくるのです。

保育に心を込め、人生を捧げてきたひとの自戒の念がそこにあります。

しかし、そういう現場の自戒を無視するように、保育施策が進んでいきます。これほど仕組みが壊されても、乳幼児を40万人保育園で預かれば、「女性が輝く」と首相が国会で言ったことの検証を、誰もしない。

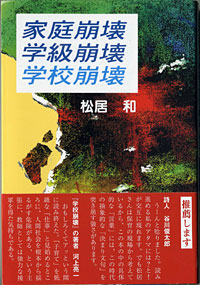

「ママがいい!」という本を書きました。https://good-books.co.jp/books/2590/

「ママがいい!」という叫びを聴いたら、それは聴いた人の責任です。聞き流したり、理屈をつけてその響きに慣れてしまうと、人間社会を支えていた「絆」が薄れ、社会は混沌としてくる。

いま、幼児という弱者の扱いが国中で粗雑になっている。それを知って欲しいという思いで書きました。

子どもの貧困などあり得ない。大人たちの「絆」の貧困が広がっているだけ。

政府(野党も含め)が、待機児童という言葉を使ってこれだけ積極的に乳幼児期の親子の分離を進めれば、社会全体に優しさや忍耐力が欠けていく。絆の中心にあった幼児の姿が見えなくなって、責任の所在が曖昧になって、一層弱者が追い込まれるということなのです。それがすでに学級崩壊や不登校児の急増などに見えているから、幼児たちの役割を思い出してほしい。そうしたことを、わかりやすく書きました。