0歳から長時間預けられ、親になり、保育士や教師になって、自分に自信が持てずに悩んでいる人たちに立て続けに相談を受けた話を、前々回書きました。

悩み方は様々ですが、子どもを授かり、または受け持って、自分との関係性がはっきりしない。どこかに不安がある、と言う。3歳までの脳の発達、親子の遺伝子が双方向にオンになってくるプロセスを考えれば、つないでいく原体験ができなかったのではないか。

幼児たちは、関わる人の心を照らし出す、鏡のような存在です。

(原体験:その人の思想が固まる前の経験で、以後の思想形成に大きな影響を与えたもの。)

子どもをどう育てるか、という意識から離れて、可愛がることに専念してみてください、甘やかすでもいいです、とアドバイスします。よほどのことがない限り、要求に応えてあげて、その瞬間の子どもの幸せだけを願う。

叱らない。

導かない。自分が導いてもらう感じで、と言います。自分が「いい人」だということを感じるために、形から入るんでいいんです。

これは、私が「逝きし世の面影」(渡辺京二著)で読んだ、150年前の日本の風景から逆算した方法です。親たちに「自分はいい人間だ」と感じさせる、その役割を子どもたちが、世界一果たしていた国。欧米人がパラダイスと呼び驚いた、安心感に満ちた国。後にアインシュタインが、神に感謝する、と言った、美しさへの道筋です。

http://kazumatsui.m39.coreserver.jp/kazu-matsui.jp/?p=1047

しかし、不安なことが一つ。

保育の仕組みは、私に相談した人たちが預けられた頃とはずいぶん違うのです。ひと昔前とは異質なものになっている。特に、ここ十年くらいの仕組みの変化が激しい。

公立園を退職後、市に促されて復帰した保育士が、こんなのは保育じゃない、と言って辞めていく。株式会社の保育施設長を頼まれた元園長が、会社の姿勢とぶつかり、三年後、「ここに預けちゃいけないよ」と、理解しそうな親にだけ耳打ちして、辞めていく。

私が、「ママがいい!」を書いたのは、「慣らし保育」のときの、子どもたちの叫びを、社会全体で真剣に受け止めてほしいからです。パパに比べて、ではなく、いや、それも少しはあるのですが、仕組みで育てるには限界がきている、という警鐘です。

保育は、どう親を育てるかが鍵になる。それが難しくなり、園長によほどの信念がないと続かない。子どもを十一時間も預けておきながら、家庭のことには口を出さないでくれ、と言わんばかりの親たち。その言葉づかいが、「保育園落ちた、日本死ね!」あたりから急に荒くなっている。信頼関係が育たないのです。

良くない保育士を排除できないことで、幼児期に、見るべきではない風景を見て、すべきではない体験をさせられ、「長時間保育」がトラウマの原因になり始めている。

ニュース見て泣く子も… 日野市保育園“虐待” 卒園児の保護者らから「新証言」 https://news.yahoo.co.jp/articles/36823a07c9d74790c526509e8535578a5f500a3b

「バカ」「ブタ」と呼ぶ、正座させる 吐き出した給食、口に押し込む: https://mainichi.jp/articles/20190215/dde/041/040/017000c

“恐怖の副園長” を傷害容疑で再逮捕 園児に続き同僚の保育士に暴力か: https://www.fnn.jp/articles/-/787

無資格やパートで繋いでいい、十一時間保育を標準とする、など、乱暴な、ほぼ人間のすることとは思えない「規制緩和」が、「保育は成長産業」という閣議決定のもと、ここ十年くらいの間に一気に進められた。

背後にいた経済学者たちは、「信用」がなければ貨幣経済が回らないことを知っていたはず。保育も同じ。信頼関係がなければ「子育て」は回らない。こんな、簡単なことがなぜわからないのか。

子育てにおける「不信」が、不良債権化し、学校に先送りされる。

経済界や政治家たちの思惑通りに、0歳児を預けることに躊躇しない親たちが増えました。躊躇しない親たちの子どもに囲まれる時間、これは、そこに預けられた幼児しか知ることができない、人類未確認の不自然な体験です。その体験が卒園後、義務教育の場で増幅し、連鎖する。

子どもたちは、5歳までのその時期を一生に一度しか過ごせない。他に比べられる体験はないし、別の体験を選択する権利もない。

そう思うと、保育という仕事の責任の重さをひしひしと感じるのです。簡単に引き受けられることではない。

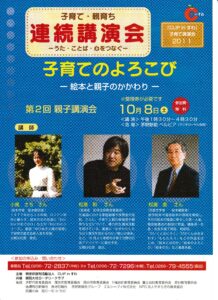

保護者や保育士、時には政治家たちにも話す機会を与えられてきた私は、だから必死になるのです。

これを書きながらニュースを見ていたら、小池都知事が出てきて、第二子の保育料を無償にし、「子どもが輝く」東京にする、と言う。

三、四、五歳は、すでに無償ですから、対象は三歳未満児。

「ママがいい!」と叫ぶ二歳児、それも言えない赤ん坊を母親から引き離せば「子どもが輝く」、しかも、東京都はチルドレンファーストだ、と言うのです。呆れるしかない。

もう40万人保育園で預かれば、女性が輝く、と以前首相が国会で言ったことがある。「社会進出」とか言って経済競争に参加することが「輝く」こと、子育てでは女性は「輝かない」と言わんばかりでした。

人間が哺乳類であることを踏まえれば、まったく同意できませんが、損得勘定で考えれば、この「女性が輝く」論は、わからなくはない。この手の考えに同調する人がいるのもわかる。しかし、その時点ですでに保育士は危機的に不足していて、それを首相は知っていた。(私が、直接言ったのですから、間違いない。)

閣議決定された目標のために、子どもの願いと安心を無視した規制緩和が少子化対策の名で進められた。それで出生率が上がったならまだしも、少子化はますます進み、結婚しない若者が増え、児童虐待も過去最多、不登校児がここ数年異常に増え、教師のなり手が減って学校教育が危うい状況になっているのです。

幼児と付き合うことを「幸せ」と捉えず、「負担」と定義する考え方が、この結果を生んでいる。原因と結果を単純に示せば、このやり方が間違っていたことは容易に理解できるはずです。

東京都は、過去にも、その財力を使って「子育て」をお金で解決しようとする施策を打ち出し、近隣の県が迷惑することが多かったのですが、虐待が次々と報告され、保育全体の質の低下が明らかになっているこの時期に、都知事が、より多く、長時間預ければ「子どもが輝く」、「チルドレンファースト」と言ってしまう。

この発言、発想は一体どこから来るのか。

企業型保育が新たに制度化され、たった一年で少子化担当大臣が「質の確保が、十分でなかった」と謝ったことを思い出します。謝って済む事ではない。幼児は、そこで年に260日過ごしたのです。

国は、五日で取れる新たな保育資格を作って誤魔化そうとしていますが、保育士不足だけでは済まない、教員不足をどうするのか。

学校は、保育園のように規制緩和できないのです。

都知事の、「子どもが輝く」発言は私の想像力、理解力を完全に超えている。もう馬鹿馬鹿しくって話にならない。

http://kazumatsui.m39.coreserver.jp/kazu-matsui.jp/?p=2867 http://kazumatsui.m39.coreserver.jp/kazu-matsui.jp/?p=2824

(小池さんは、環境大臣の時に、私の講演をフルバージョンで聞いています。控え室で、先進国社会における家庭崩壊が地球温暖化の原因になっている、という説明に、うなずいていました。)

知事の「子どもが輝く」発言に、報道側が何も質問しない。

疲弊している保育、教育現場に一層の負担を強いる発言を、黙って許している。ワイドショーのコメントを聴いていると、子どもに税金を使いさえすれば、すなわち良い事と見る、浅はかな知見ばかりで、それに世論が操られている。

第一子が第二子と過ごす権利など、誰も考えないのでしょうね。

マスコミは、これ以上、子育てのイメージを落とさないでほしい。

派遣なしでは国基準を満たせないような状況で、子どもの権利条約が言う、「特定の人との愛着関係」など育ちようがないのです。

たとえ、その朝、いい人に当たっても、保育士は必ず交代する。

子どもが求める「誰かとの愛着関係」が、国策によって細切れになる。

いい保育士が、八時間向き合っても、同じ日に、良くない人と過ごす一時間が、より一層子どもにショックを与える。その「差」が、生まれてきた世界に対する不信となって残る。

0歳児は1対3、1、2歳児は1対6と言いますが、「母親像」を求めている三才未満児からすれば、保育は常に1対1です。それを忘れてはいけない、と私は師と仰ぐ園長先生から教えられました。

そういう視点で見ると、どんなに天才的な人が保育をしていても、子どもたちの悲しく、寂しい現実は見えてくる。

おとなしくていい子が、それ故に放って置かれたり、絶望的に、好きな保育士を目で追っている光景を目にします。保育士にも、好きな子、はいますし、手の掛かる子が一人いれば過ごす時間に差が出てきます。保育は、絶対に平等にはならないのです。

一人で絵本を広げていた二歳児が、手伝いのおばさんに腕を掴んで引きづられ、保育士による「読み聞かせ」の輪に入れられたり……。

おばさんに悪気はないのです。

保育士たちの気持ちが、ザラザラしたものになっていった原因の一つが、仕組みによる裏切りもそうですが、親たちの意識の変化でしょうね。

これが一番辛いかもしれない。

ずっと以前、八時間保育が十一時間開所になった時、朝預ける人と、帰り、返してもらう人が別人になった。親たちの意識が、「この人に預ける」から、「この場所に預ける」に変わった。

子育てが、人間から仕組みの手に移ったのです。

私は、それ以前、それ以後、というイメージを持っています。

その時、この国がどういう一歩を踏み出したか、それがどれほど致命的だったか、政治家や学者たちは気づいていない。保育士たちが、一日一度、全員揃ってお茶を飲める時間が永久に消えた時、仕組みに何が起こったのか、「専門家」たちは知らない。

千利休を生んだこの国が、そういうことに気づかなくなっている。伝統文化やこの国の個性が、「欲の資本主義」に踏みにじられようとしている。

子育て支援センター(詩・小野省子)

誰も知りあいがいない町を

知りあいをさがして 黙々と歩いた

首がすわらない娘を ベビーカーにのせて

公園のむせかえるようなセミの声が

こわれた機械の雑音に聞こえて

真夏のアスファルトは

ゆがんだチューインガムのようで

ただ 誰かと話がしたいと思った

その時 「おひさまサロン」とかかれた看板のむこうで

「よかったら遊んでいきませんか」と手をふる人がいた

「だれでも、遊べる場所なんです」

私はその晩 この町に

私を知っている人がいて

私の娘を知っている人がいる

そう思うだけで うれしくて眠れなかった

(ここから私です。)

方法は、まだある。

「私を知っている人がいて、私の娘を知っている人がいる」

「そう思うだけで」嬉しくて眠れなくなる。

その道筋が、用意されている。

幼児期に子どもが過ごす時間の質が、この国の将来に大きく影響することを一定数の人たちが理解すれば、必ず、仕組みに変化が起こります。

「ママがいい!」、ぜひ読んでみてください。

周りの人に薦めてほしいのです。家庭、保育、学校が、共倒れになる前に。

FBの友達リクエスト、ツイッターのフォローでも結構です。ブログの更新をおしらせします。どうぞ、よろしくお願いいたします。

(ブログ:http://kazu-matsui.jp/diary2/、ツイッター:@kazu_matsui)

一月二十二日(日)午前5時から、と二十八日(土)午後1時から、NHK Eテレ こころの時代 アーカイブ「言葉の力、生きる力」で、父(松居直)が出演した番組が再放映されます。ご覧になっていただければ幸いです。

DSC_0183