松居和チャンネル 第66回、(テーマは)「母の友」休刊。

副題:看護学校で卒業生に講演。感想文に感激、

です。

「母の友」は、私が生まれる前の年に、父が創刊した月刊誌です。

絵本の「ぐりとぐら」や、児童文学「魔女の宅急便」など、数々の名作が、そこから世に出されました。「こどものとも」より数年、創刊が早いのです。70年経って、「休刊」になったと新聞で報道されました。タイトル故の紆余曲折、葛藤を経て……、終わったのです。

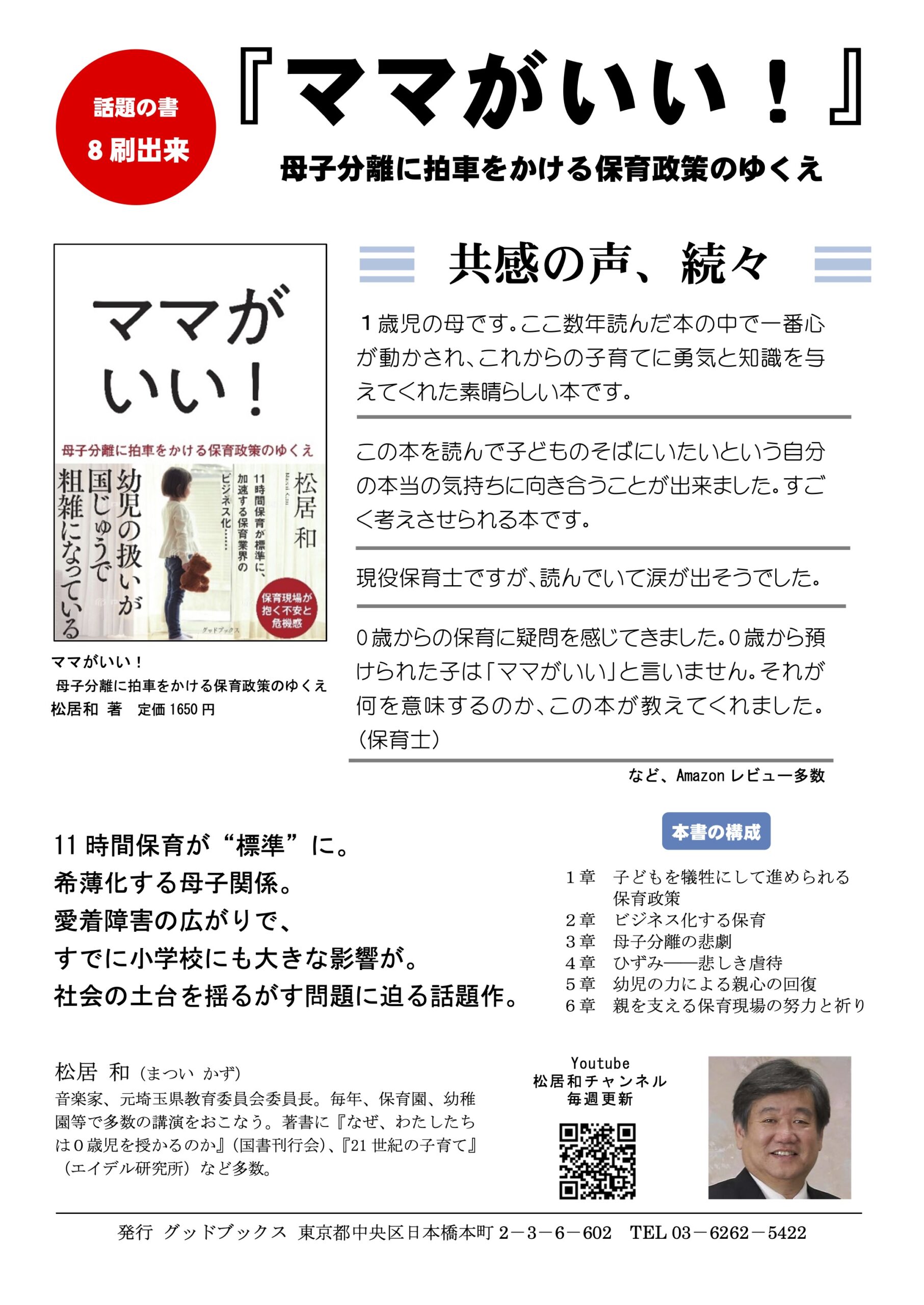

その時、私が、「ママがいい!」という本を出していて、Amazonで、ジャンル別で、一位になっている。

「受け継いだ」って、感じがする。「ママがいい!」は、「母の友」とも理解できる。

「母性」が、主体になる社会の方が鎮まる、と父も、思っていたのではないか。

太平洋戦争を、命と重ねて体験した世代です。父は、軍国少年でした。あの頃、真面目な少年は、だいたい軍国少年だったのです。お兄さんを二人、戦争で亡くしています。日本が負けた時は、辛かった、怒っていたと思う。

その父が、戦後10年経たないうちに、「母の友」を出版した。

その辺りのことは、「伝記」が、ミネルヴァ書房から出ています。(松居直自伝:「軍国少年から児童文学の世界へ」)

父のことをチャンネルで少し話し、尼崎で、看護師さんの養成校の50周年記念、卒業記念講演をした時の話を、今回はしました。

二度、別の看護学校の卒業式で講演したことがありますが、ほぼ全員女性。高校生の時に、人生に向き合い、道筋を決めた人たち。(私は、女性たちの集まりに呼ばれることが多いのです。女性が結束する時の「思い」と、「ママがいい!」の次元が重なるのだと思っています。)

いつか子どもが産まれれば、この人たちも、「ママがいい!」という言葉と直面しなければならない。それが、「分岐点」になるかもしれない「職業」を選んだ人たちです。

単純で、しかし深い所で、耳を傾けてくれる人たち。一生懸命話します。

保育団体、園長先生たちの勉強会で、講演を頼まれても、私は、保育者養成校の卒業式に呼ばれたことはないのです。

「社会で子育て」、専門性で「子育て」ができるという授業を、覆すようなことを言うからでしょう。私を仕込んだ、四十年前の祖母心で保育を考える園長たちの遺言を、伝えようとするからでしょう。

質疑応答の時でした。

実習先で、背中をトントンして、幼児を、寝かしつけていたら、「ママがいい!」と小声で言われた。

その学生さんの顔には、少し、戸惑いがあって、迷路の分岐点に立っている、声でした。

「そんな時は、嬉しく思って下さい。いい、ママがいるんだね、良かったね」と、心の中でつぶやいて下さい、と言ったのです。

すると、会場に、拍手が湧き起こったのです。湧き水のように溢れ出る、自然な拍手でした。

人間の美しさ、に対する拍手だったのかもしれない。

ああ、この学生たちは、看護師さんたちだ、と涙が出そうになりました。

看護学校は、感想文が来るのが、早い。😀

しかも、50周年記念講演だったので、卒業生だけでなく、年配の看護師さんたちからも届きました。

「子どもが生まれてからのことを思い出し、泣きながら講義を聞いていました。

子ども達が幸せをもたらしてくれていたことと、親として成長出来ていないことと、後悔と。」

「世の中が、パズルの組み合わせで、出来ていて、どんな人でも必要なピースとして存在している ということを感じることが出来ました。

これから病棟で多くの高齢者の方々とお会いすることになると思うのですが、誰一人欠けることのないピースである、と意識して接していきたいと思います。」

「乳幼児が大人に与える影響について、私の想像を越えたお話を頂き、大変勉強になりました。子供を看護する状況になった時に、思い出そう、という気持ちになりました。」

「言葉では表せない、どこか異空間にいるような話で、興味深かった。普段現実的な性格で想像豊かになることがないため、いい経験になりました。

とにかく可愛がることが大切だと学びました。」

「異空間」。

012歳がいる「風景」は、「異空間」なのです。言葉では表せない、魂の、コミュニケーションが生まれるのが、その空間で、その風景。

012歳は、半分、あっち側にいる人たち、なのです。