1対6、1対30で「子育て」は出来ない。それをしっかり親たちに伝え、自覚を促すのが、保育でした。40年前、私を鍛えた園長たちは、口を揃えて、そう言っていた。「私たちは、5歳までしか見れないんだ」。

そう呟きながら寄り添っていた、保育士心(ごころ)を、学問や経済学が壊していった。

親たちは、「子育て」で、悩んで欲しい。人生の道筋を考えてほしい。

政治家の選挙に利用されて、「人間性」を失ってはいけない。

オロオロする親、それが、いい親なのです。

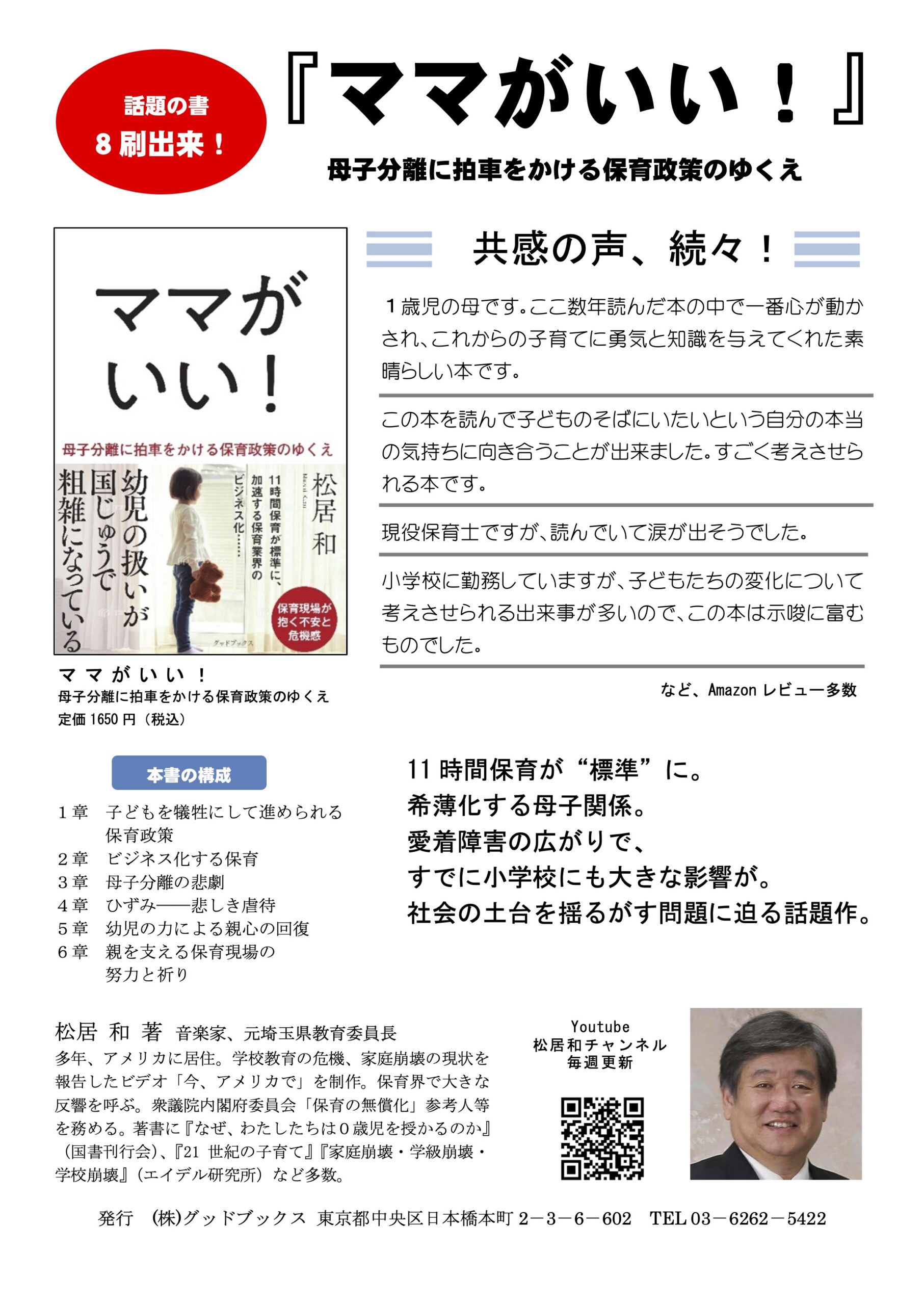

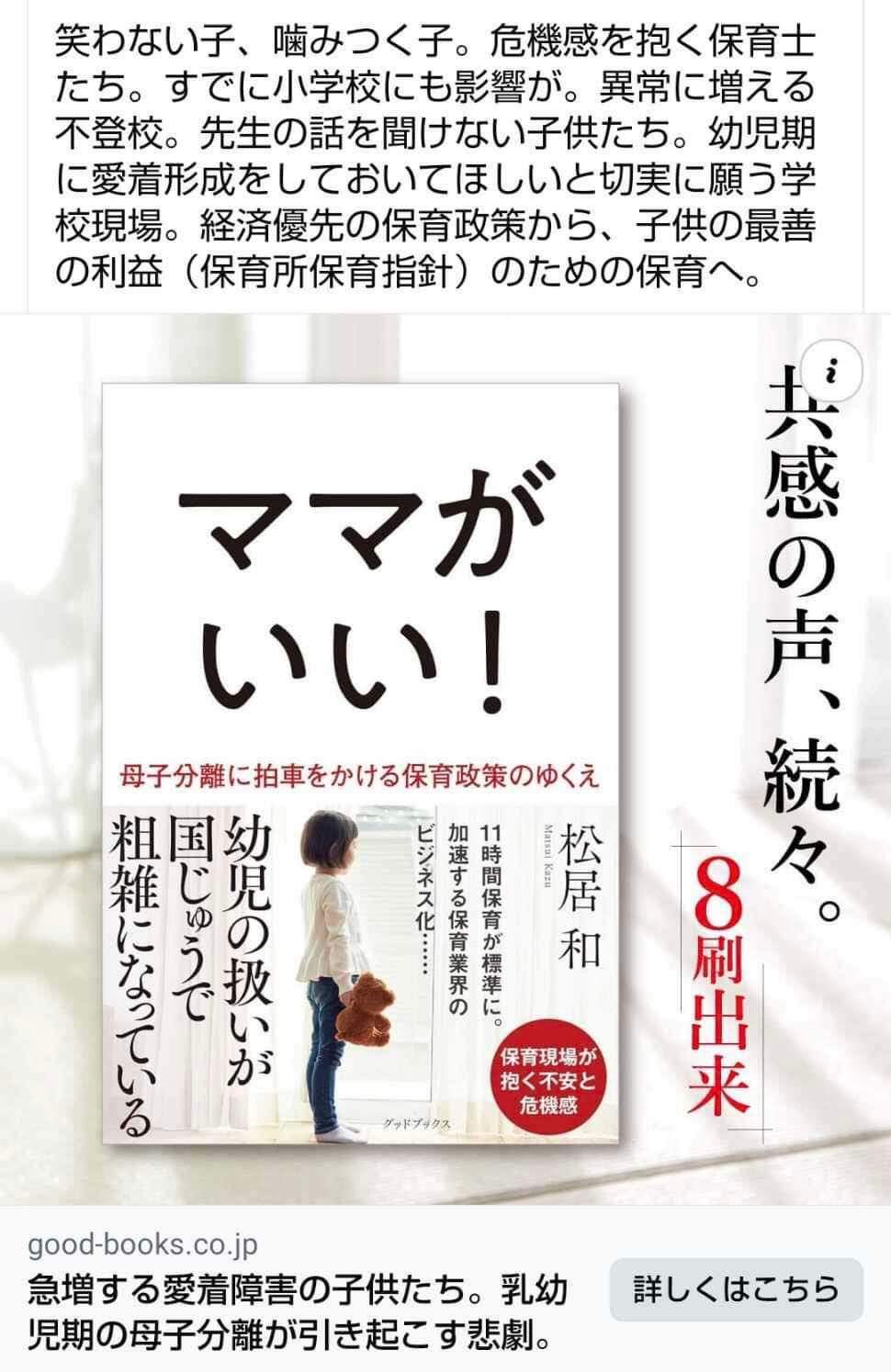

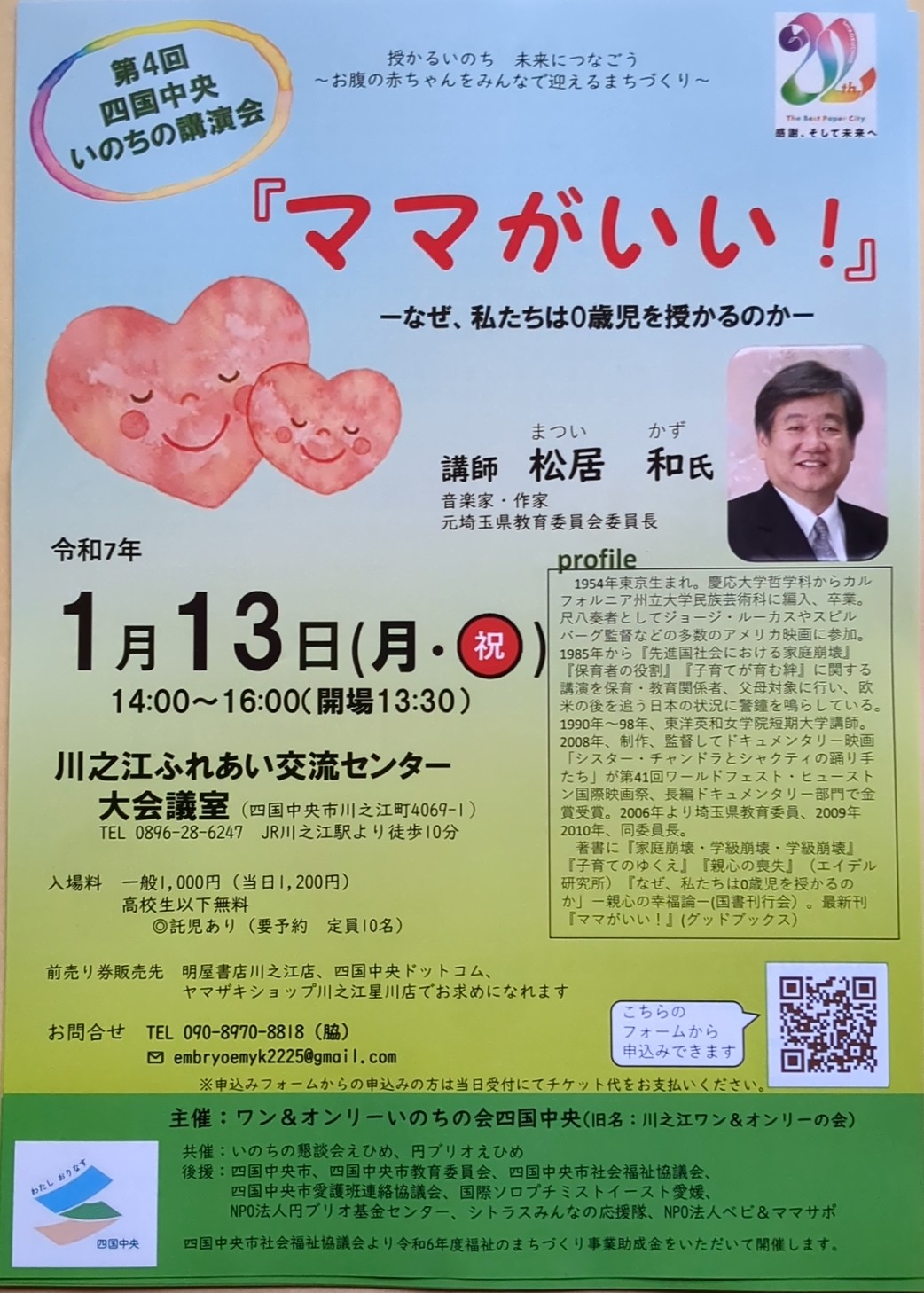

政府や経済界の罠にハマって、親たちが「「ママがいい!」」という言葉から背を向けると、愛着障害という形で、「悩みと葛藤」は、「社会」に返ってくる。学校が持たない。

「悩んでいる時」、それは、自分との会話、宇宙との会話。生き方の模索と言ってもよい。人類には、必要な時間です。😀