ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(こんな報道がありました。)

「女性就業のM字カーブ改善、島根首位」

「女性の就業が主に出産や子育てに伴って30代で落ち込む『M字カーブ』(総合2面きょうのことば)の度合いに都道府県で違いが出ている。20代後半と30代で女性の労働力率の差を比べると、島根県は2.2ポイントでMの谷が最も小さかった。差が小さい地域は女性の正規雇用率も高い。人口減の中で働き手を確保するには女性が仕事を続けやすい環境づくりが重要になる。」 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO69810510R30C23A3EA1000/

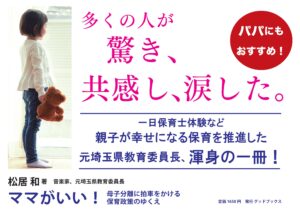

私は、「M字カーブ」は日本の美しさです、という文章を15年前に書きました。

母親が子どもと居たい、子どもたちが「ママがいい!」と思うことを、日本は欧米にくらべ、はるかに尊重していた。子どもの最善の利益を優先する、という「子どもの権利条約」に照らせば、先進国の中では群を抜いて優等生だった。

その、いい国を、こうした記事が壊していく。

マスコミは、経済界や政府の意向に沿って「M字カーブ」に異を唱え、それが無くなることをすでに「改善」と位置づけている。誰にとっての「改善」かは吟味しない。

フェアじゃない。

報道が、この国を、一人では生きられない絶対的弱者の願いを感じ取れない社会に変えていく。子どもと一緒にいたい、と思う女性の意志を肩身の狭いものにしていく。

記事に「30分単位の有休で育児と両立」という言葉があります。ジャーナリズムの言う「両立」は、この程度のもの。一時凌ぎに過ぎない。乳幼児の側からは、成立していない。

少子化が進んでいるにも関わらず、児童虐待が過去最多になっている。(でも、人口比率からすれば、親に殺される確率はアメリカの50分の1。)加えて、不登校児童の「異常」と言っていい増え方は何を意味しているのか。その原因に、こういう報道姿勢が招く、子育ての外注化と、親たちの「意識の変化」がある。子どもの気持ちよりも経済を優先する傾向が、社会においても家庭においても、強くなり、子育てが「親身な絆」を育てる、という機能を果たせなくなっている。

それでも、「両立」を支える仕組みが成り立つならば、まだいい。しかし、そうはならない。

障害児への虐待 親と子をどう支えるか https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/62/

「発達障害」児童を急増させる社会風潮の正体:少子化でも特別支援学級が増える真の理由(東洋経済On Line:https://toyokeizai.net/articles/-/604154)。

先生の質を保てない 公立2000校で欠員、1年で3割増加(日経)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD258XU0V21C22A0000000/?n_cid=NMAIL007_20230116_A

(「M字カーブ」は「両立」を前提にしている。そして、ジェンダーレスという考え方が後ろに控えている。現在のアメリカの混乱でも明らかなように、この道筋が宗教と対立し、分断に拍車をかける。日本ではその摩擦がそれほどでもないのですが、それでも、やがて人間性(幼児)と対峙してしまう。)

エンゼルプランが始まった20年前、政府の「子育て支援」を、保育士たちは「子育て放棄支援」と呼んでいた。それをマスコミは伝えようとしなかった。

私は、現場のその思いを、国会でも、自民党の少子化対策委員会でも伝えた。それでも、施策の中で幼児たちの願いが優先されることはなかった。「子育て」に対する意識の変化を促すマスコミの報道のしかたに問題があったのです。世論が「子ども優先」にならないと、選挙優先に考える政治家たちは動かない。票が減ると思えば、敢えてその問題には触れない。

言い続けるしかない。幼児が「ママがいい!」と言ったら、「ママがいい!」。その言葉に嘘はない、駆け引きもない。

エビデンスは、その使い方、説明の仕方、解釈(誤解)次第でフェイクニュース(偽情報)になる。

日本は、若者の自殺が世界一でしょう、と私に言った人がいた。

そんなことはありません。若者の死亡原因の1位が自殺という情報を誰かが間違って解釈したのでしょう。日本は駄目な国と思っていると、こういう間違いを犯す。(M字カーブを「改善すべきもの」と、位置づけた考え方に似ている。経済一辺倒で、とても浅い。)

「若者の死亡原因の1位が自殺」、だから日本は良くない、と思うことがすでに間違いなのです。

医療の水準が高く、救急医療が充実し、殺人事件が少ない。そして、銃規制が非常に厳しい、そう解釈すべきで、良いことばかり。

ちなみにアメリカの若者の死因の一位は、銃で撃たれること。

世代をまたぐ自殺率の比較では、日本は、先進国の中では平均並み、26位です。上には、韓国が4位、リトアニア7位、ロシア9位や、ベルギー19位、アメリカ24位が位置しますし、フィンランドやスウェーデンも日本とほぼ同じ。https://worldpopulationreview.com/country-rankings/suicide-rate-by-country )そもそも、日本の若者の(死因ではなく)自殺率が本当に高ければ、平均寿命が世界一位にはならない。

自殺率の比較で韓国が高いのは、「転生」を信じる文化が背景にあるのかもしれません。二年間の徴兵と、ある種の臨戦態勢下にあること、離散家族の問題なども考えられます。ロシアは、気候とアルコールの消費量と関係がある気がする。ベルギーの順位が上位なのは自殺幇助が合法だからでしょうか。そうした、法制度や文化・習慣の違い、宗教の影響や、死生観を理解せずに自殺率を比べても意味がない。

(ちなみに、日本では、男性の自殺率が女性の二倍。男性の就労率にもM字カーブがあれば良かったのです。でも、それでは女性のM字を守れない。この女性の就労率のM字カーブが、先進国では日本特有で、女性の平均寿命が世界一なのであれば、そこに因果関係を見た方がいい。乳児と過ごすことで、長寿に関連する遺伝子がオンになるのかもしれない。利他の心で生きれば、目的もはっきりするし、精神的にもいい。もちろん、平均的に、ですが、人生が安定するのでしょう。)

そして、自殺は、犯罪ではない。

ヘミングウェイ、川端康成、太宰治、三島由紀夫、といった高名な文学者も選択していますが、「感性」とか、「生き方」における真剣さ、誠実さという領域の問題でしょう。その選択を非難したり、負の数字として語ることは、人間の感性、繊細さに順位をつけるようなもの。この四人は、その選択に行き着く道筋が非常に異なっている。

私は大切な友人を、四人、この方法で失っています。

しかし彼らを責める気はないし、その決断で彼らの人生を計る気もない。止められなかった無念さはありますが、そういう流れだった。繊細ないい奴、貴重な同志、いい仲間で、生きていてほしかった。まだ、私の空間の中に、いる気がする。死ぬ直前に振り返って、もう一言二言、話したい。

「Passion:情熱」で動く、キャリアでは成功した四人でした。

なぜ、彼らは、あれほど見事に咲いていた時に、その道を選んだのか。時々、心の中で問いかけることが私の人生です。

自分の心の声に耳を傾ける、ひときわ、子どもっぽい男たちでした。

だから怖いのです。日本で「感性豊かに育った子」「可愛がられて、世界を信じていた子」が、学校で虐められたり、仲間外れにされる傾向が強くなっていることが……。

子どもが、学校という仕組みの中で、感性捨てるか、人間やめるか、みたいな所に追い込まれている。可愛がって育てられた子を、嗅ぎ分けて、いじめる。教師が絶対に止めなければいけないことが放っておかれる。子どもをいじめる教師や、保育者さえいる。

だからといって、感性豊かに育った子、その子を育てた親を、責める気は微塵もない。人間らしく育った子どもたちが、子どもを可愛がって育てた親たちが、それゆえに辛い思いをする社会になってほしくない。

それだけ。

M字カーブは美しい、カーブなのです。

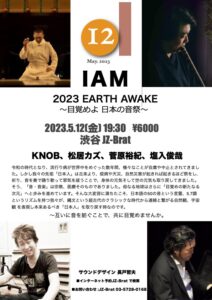

(ブログは:http://kazu-matsui.jp/diary2/、ツイッターは:@kazu_matsui。「ママがいい!」、ぜひ、読んでみて下さい。講演依頼は、matsuikazu6@gmail.comまでどうぞ。幼稚園や保育園で話すのが好きです。保育者と保護者、一緒に聞いてもらえると嬉しいです。ご要望によっては、最後に一曲演奏したりします。)