松居和チャンネル、第54回のタイトルは、「谷川俊太郎さん、逝く。詩人や音楽家の役割」

副題が「助産師さんが、人生の道筋をつけていた」です。

詩人の谷川俊太郎さんが亡くなった。

心に、また、少し穴が空いたような気がする。

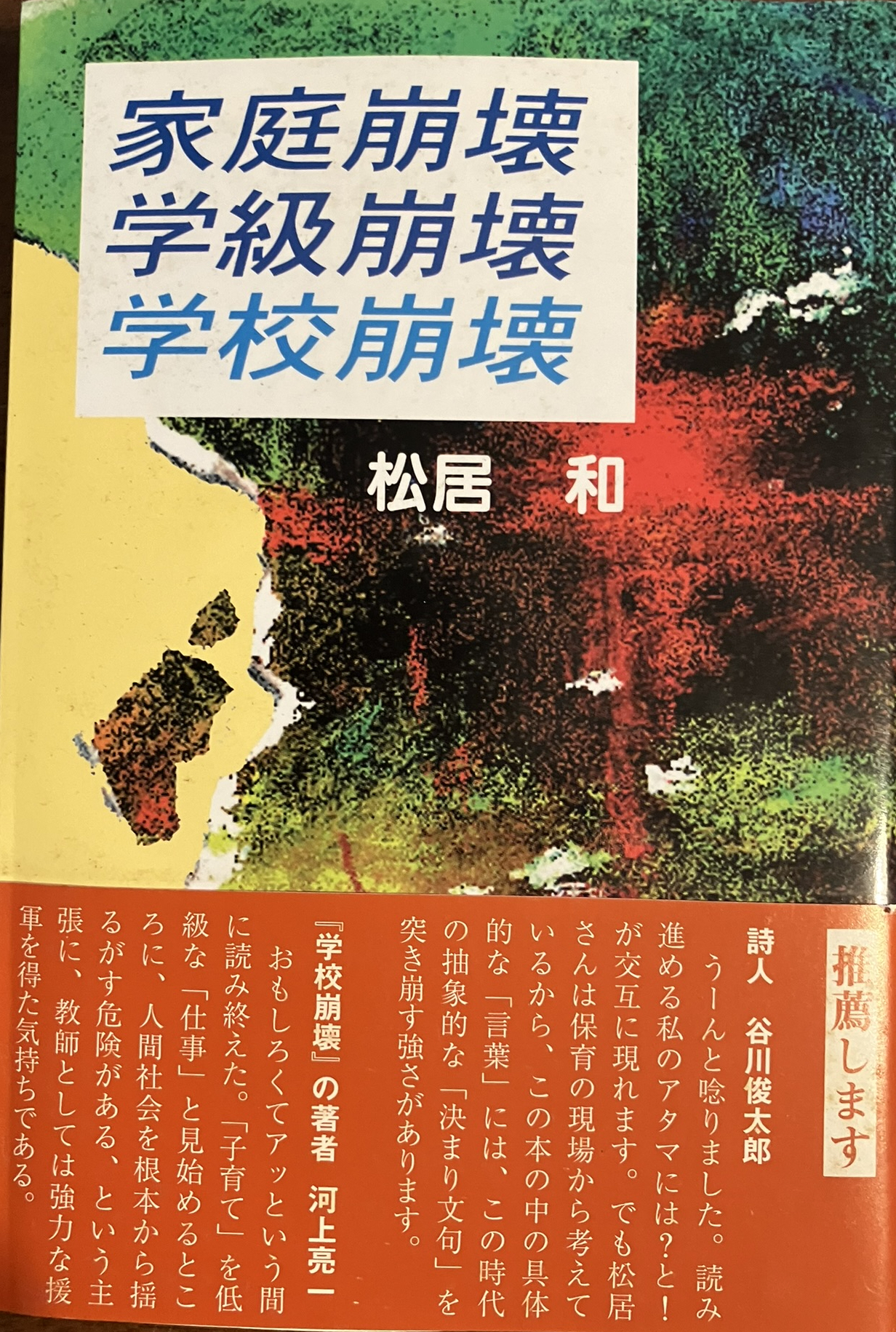

以前、4冊目の本「家庭崩壊、学級崩壊、学校崩壊」の帯に、推薦文を書いてもらいました。

「うーんと唸りました。

読み進める私のアタマには?と!が交互に現れます。

でも松居さんは保育の現場から考えているから、この本の中の具体的な「言葉」には、この時代の抽象的な『決まり文句』を突き崩す強さがあります。」:谷川俊太郎

ありがとうございました

翻訳作品ですが、私が好きな絵本に「フレデリック」というのがあって、

ネズミのフレデリックが、仲間が一生懸命、夏とか秋に働いて食糧貯めているのに、何もしない。

でも、冬になって、みんなが沈んでいると、詩をつくって、朗読する。

黄金色に輝く、素晴らしい情景を、見せてあげる。

詩人の、役割りが時間を豊かにする、そんな絵本です。

音楽や詩、芸術や、踊りを得意とする人たちが、いる。(要る。)

その人たちが「生きる」、その人たちを「生かす」、機会が、私たちには与えられている。人類の不思議なところ。

遺伝子の組み合わせの中に、詩人がいて、踊り手がいて、音楽家がいて、つながっている。一見役に立たなそうに見える人たちが、ある時、ふと役に立つ。そんな世界を作るのが、人類の目標なのです。

それが、幼稚園や保育園の役割なのだ、とも思う。種を植えた人たちの、花を咲かせるのです。

谷川俊太郎という「詩人」を、本当に生かす社会になっていくために、「共感性」を取り戻さなければいけない。そのためには、喋れない乳児の願いを想像する、ことが大切です。

マスコミや学校教育が、「多様性とか個性」と言いながら、実は、「大切な共通性」を失わせている。詩人や、踊り手が与えてくれる「次元」をシェアするのに必要な「共通性」(共感性)を見過ごすようになってきた。

「ママがいい!」と子どもが言ったら、「ママがいい!」んです。その本能的な「常識」があって、詩や踊り、音楽の世界は、成り立つのだと思います。