火曜日です。

松居和チャンネル、第41回のテーマは、「国際会議」。

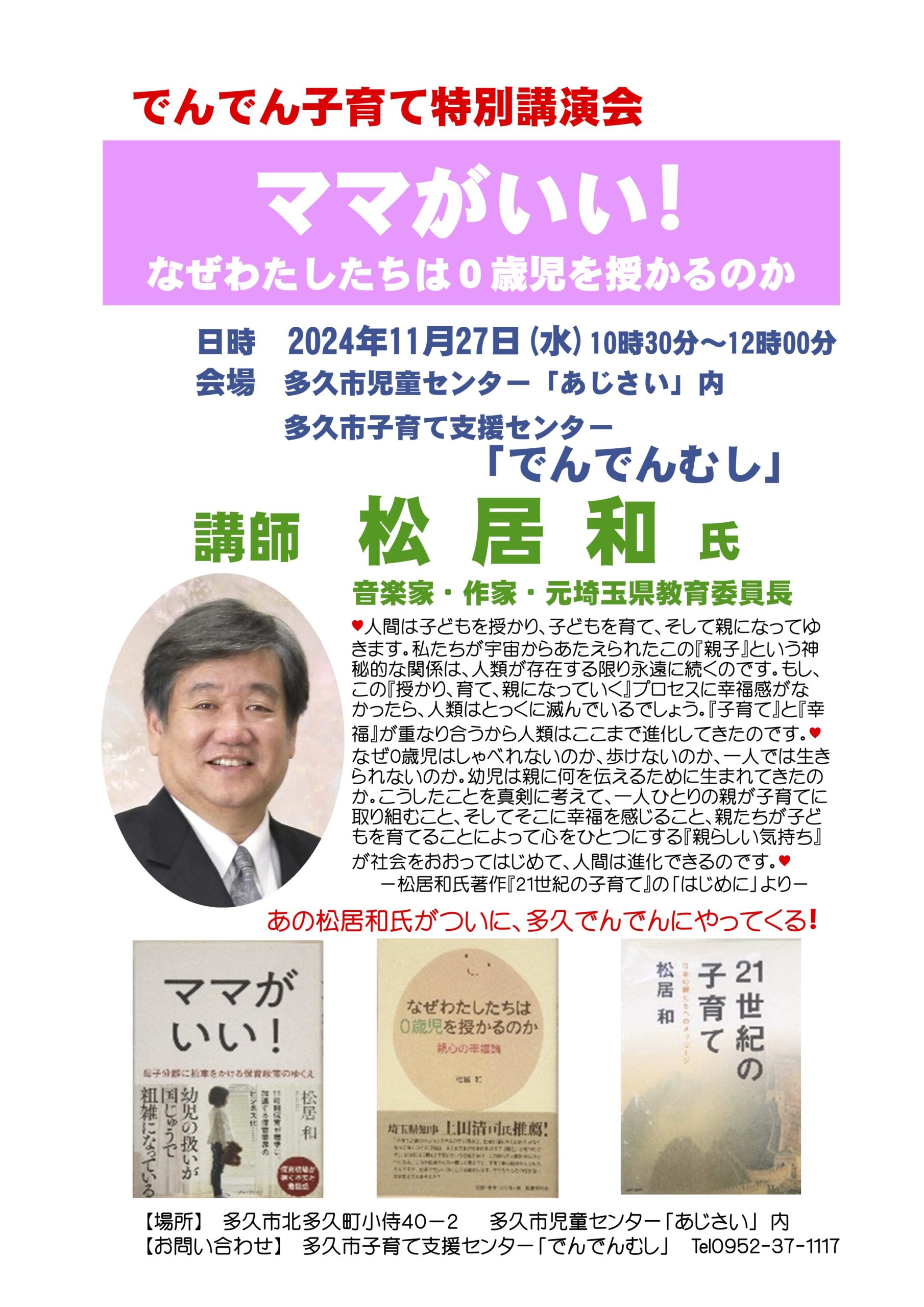

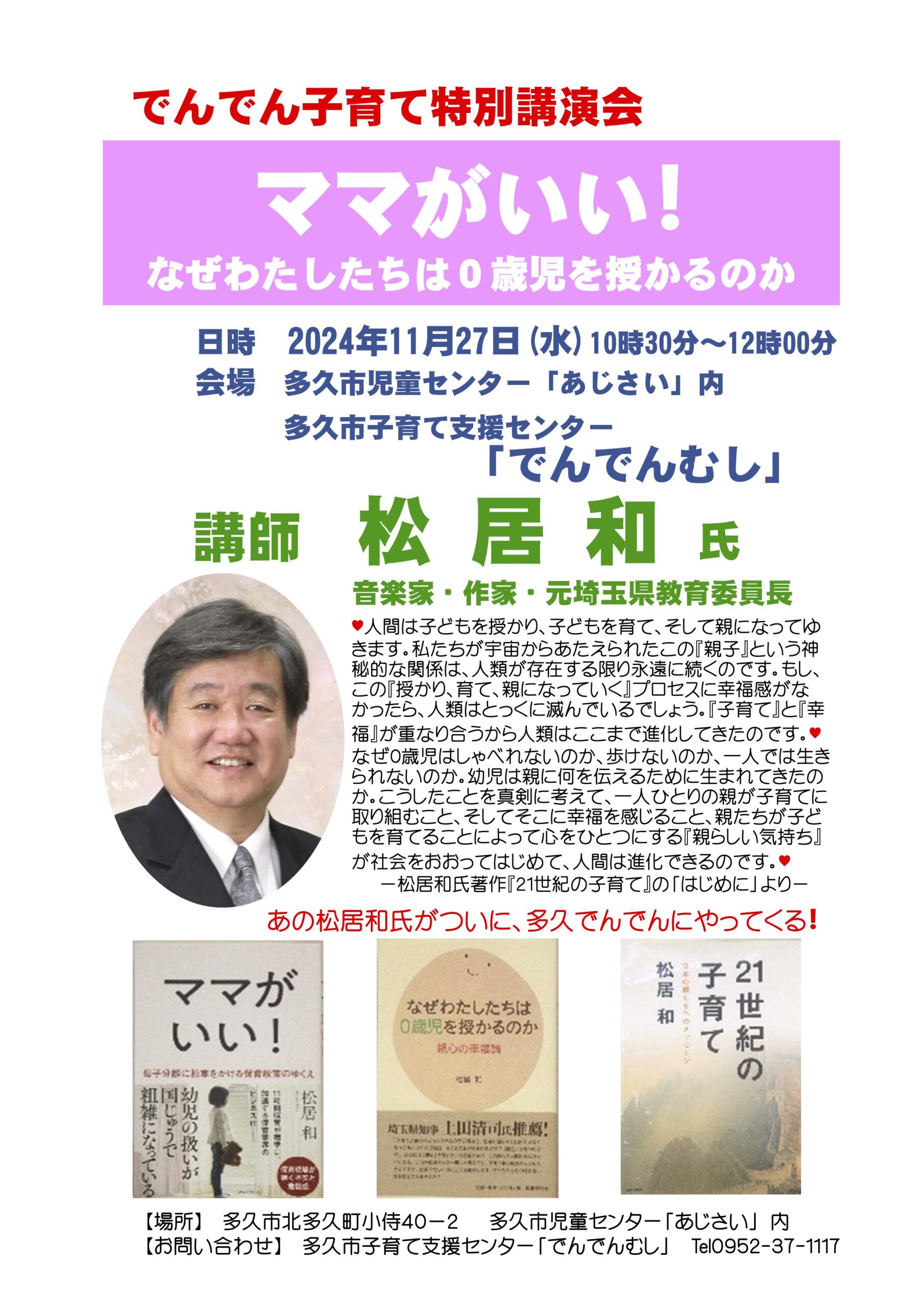

副題は、「文化や国境を超えて、次元が広がる」。以前、ある小さな国際会議で基調講演をした時の話をしました。

国際会議は、古(いにしえ)のルールを確認する場所です。

違う文化圏から、歴史や記憶を持ち寄って、大切なことは一体何かを見極める。そうでなければいけない。

私が主張したのは、「子どもを可愛がる」という道筋は、誰でも手にできる「権利」だということ。私が一人で公園に座っていれば、変なおじさん。でも、三歳児と座っていれば「いいおじさん」。それに気づくことが「生きる動機」。三歳児は私を「いいおじさん」にしようと思って座ってはいない。「ただ、座って」いる。

そこに、宇宙の大原則が見える。

ネパールとインドネシアの学者は、すぐに、そのあたりのことを理解しました。

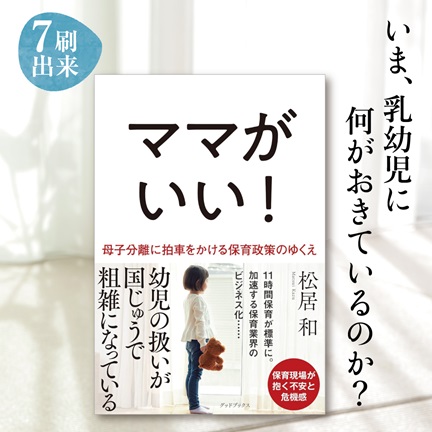

欧米の家庭崩壊を知ると、「子育てと保育の関係」については、エビデンスが揃ってからでは遅いのがわかる。特に、5歳までの子育ては、子どもが親を育てるという側面が強いので、よほど気をつけないと、論理性によって「古(いにしえ)のルール」が壊れていく、と説明しました。

子どもたちの役割が、忘れらていく。(それを、欧米の学者たちに伝えたかった。)

自分の人生を考え、利他の感性を磨くのが「子育て」。「学問」も、そうであってほしい、と話しました。

子どもに信用されない社会は、殺伐とする。そこでは、父親像を持たない子どもたちが(特に、男たちが)、それを求めてギャング化している、と、敢えて苦言を呈しました。

人間は「喋れない0歳児」を、永遠に与えられる。そこにある「約束」に、気づかなければ、社会が不自然に歪み始めるのです。

実の「父親」が、多くの家庭にまだ居る、「究極のインクルーシブ」が存在しているうちに、日本は、学問と経済によって進む「流れ」を変えなければいけない、と。

ネパールとインドネシアの学者は、すぐに、そのあたりのことを理解しました。

父親の過半数が役割を果たさない、欧米社会の現実を、サラ・フリードマンとイギリス、イスラエルの学者が否定しないのですから、帰国して、きっとこのディスカッションを役に立ててくれるはず、と思いました。