突然の地震でしたね。石川、新潟、富山、福井は、三十年間、ほんとうに数多く講演してきた地方です。多分併せて100回以上行きました。年配の知り合いも多くて、心配です。

羽咋(はくい)は祖母の故郷で、石川県の保育士の大会で、一泊二日で五時間、講演したところです。

今年も書き続けます。

国の「子育て」に関する政策の意図と、抜き差しならない現場の状況を多くの人々に把握してほしい、知ってほしいのです。

「子ども優先」という、子どもの権利条約や保育指針に書かれている、人間社会の「常識」を日常に取り戻さないと、現場と子どもたちが、ますます追い詰められる。しかし、その常識さえ取り戻せば、方法はいくらでもあるということ。人間が作る「絆」は柔軟かつ多様で、特に「子育てから生まれる絆」は、そのまま自然治癒力となる。社会を「鎮める」効果がある。

0、1、2歳児の「働き」を忘れると、人間が幸せになりたいという気持ちが、空回りして、不幸を生み始めます。欧米先進国における未婚の母の低年齢化の原因に、不幸な家庭に育った少女たちが「温かい家庭」に憧れる、という動機があることを知った時、そう思いました。不幸だからこそ、幸せになりたい。母子家庭も家庭です。子どもを産むことでそれを手に入れようとする。しかし、社会という「仕組み」の最近の歪みは、その心の動きを、新たな危うい現実に導いてしまう。

家庭を持ちたい、という本能は、本来、自然治癒力の一環として働くのですが、子育ては「絆」が支えるものだから、なのです。信頼関係に基づく「絆」をつくることが不得意になってしまった「育ち」が、幼くして母になった少女たちを再び追い詰める。児童虐待の増加に拍車がかかり、一層の家庭崩壊を生んでしまう。

子育ての外注化で生まれた大人たちの心の貧困を、「子どもの貧困」と名づけることも、実は、危うい。母子分離によって、子育てを「社会」の責任にした上で、「社会」の正体を曖昧にし、すでに、あちこちで責任回避が始まっている。いいことをしようとする「いい人たち」の試みが限界に達し、人材と財源が足りなくなってくる。

子どもにとって「社会」の主体は、まず母親です。特に、乳幼児の場合は、そうです。そこを政府が崩そうとすると、補う仕組み同士の辻褄が合わなくなってくる。

「子育て安心プラン」https://www.kantei.go.jp/jp/headline/taikijido/pdf/plan1.pdf(首相官邸ホームページ)に、こうあるのです。

「『M字カーブ』を解消するため、平成30年度から平成34年度末までの5年間で、女性就業率80%に対応できる約32万人分の受け皿整備。(参考)スウェーデンの女性就業率:82.5%(2013)」

子どもを産んだときに生じる女性の就業率の『M字カーブ』を経済にとっての支障と判断し、それを解消するために、いつでも預け先があることを「安心」と名付ける。しかも、政府が「参考」として挙げたスウェーデンでは、三十年以上前から半数以上の子どもが未婚の母から生まれていて、犯罪率は日本の約20倍。参考にすること自体がおかしい。恣意的です。

「女性就業率80%」という目標を掲げる、偽「安心プラン」の背後にいる学者や専門家たち、母子分離で儲けようとする起業家たちは、それによって生じる「子育てに対する親たちの認識の変化」が、いじめや不登校のみならず、犯罪率にまで影響することなど考えもしない。子どもたちの気持ちなど視界に入っていない。こうした政治家に「保育は成長産業」と閣議決定させた学者や起業家の、馬鹿げた欧米コンプレックスが、国の根幹に関わる保育施策を動かしている。

伝統的「家庭観」が消えかける一方で、スウェーデンでは、五年前に徴兵制を「女性も含める形で」復活させています。ロシアの脅威や、自己肯定感の塊のようなプーチンの顔を見ていると、「仕方がないこと」なのかもしれない。でも、国家が徴兵し、女性に銃を持たせることは、人類が、自問自答するための退路を断とうとしていることのように私には思える。それが本当に「平等」なのか。貨幣で計られる「平等」の行き着く先、M字カーブ解消の正体がそこに見える。女性らしさ、が意味を失おうとしている。

幼児たちの「神性」を守っている人たち(母親)をみんなで守って、「社会」の輪郭が定まっていくのです。その輪郭がぼやけ、いま、生涯未婚の男性が三割になろうとしているのです。

男たちが、「生きる動機」を失い始めている。義務教育やマスコミの「性的役割分担」の否定が、じわじわと男たちの「責任意識」を薄れさせ、母子分離の体験が相乗作用となって、本当の意味での「男女共同参画社会」を壊そうとする。引きこもりが増加し、その平均年齢は上昇を続け、三十五歳になるという。

人は、「自分の為」には生きられない。それを体験的に学ぶのが、乳幼児期の母子関係です。5歳くらいまででもいい、しっかり「可愛がって」もらうことが「生きる力」になる。

勤務当初から不適切な保育と思えてしまうことが続いています、というメールが、一人の保育士から届きました。

「虐待」とまでは言えないのかもしれませんが、小さな出来事であるが故に、その文章から、生々しい現実を感じるのです。

成長期の子どもの、「周りを信じようとする」心理を考えると、保育士による、ほんの数分の意地悪や、大人気ないしっぺ返し、当てこすり、それが日常的に繰り返されることによって、幼児の脳の発達にどれだけ深く影響を及ぼすのか。

●家で。特定のヨーグルト(R-1)を食べているらしい?Dちゃん。ヨーグルトがおやつに出る時は必ず。「R-1しか食べないから」と、嫌みから始まる。食べなれていないものは抵抗もあってそれが表情に出ると「そんな顔して!」と、罵られる。食べてみて美味しいとわかると良く食べ、お代わりを欲しがる。すると「食べないんでしょ!そんな顔する人にはあげません!」と言い、隣の席のEくんからのお代わりの要求には「お代わりほしいのー?」と大盛りであげる。それを横目に、お代わりを欲しがると「えっ!?食べるの?!え~!?本当に食べるの?じゃあちょっとだけね。」と、ほんとにわずか。ヨーグルトの度こんな感じ。

●担任たちが、発達障がいだと疑っているEくん。

Eくんは、一日何度も怒鳴られている。園でも散歩先の住宅街でも、大きな声で、「Eは、こんな行動とるし、こんなに大変だし、こういう姿もあって、絶対引っ掛かってると思う。上に言っても、まだ、小さいからと、取り合わない。お母さんもこんなだし、家でどうしてるの。こういうこは家でみてればいいんだよ。」など、日々ずっと話している。声が大きくて住宅地で聞こえてるのではないかと感じてしまう。

からだか良くきき、身軽。担任の行動もキョロキョロとよく把握していてる。一歳児だから、この子に関わらず。まだ、はっきりしゃべれないこもいる。思いが通らず、関係のない友達をつき倒してしまったり、担任が困る行動をとったりする。多動だとみているのか?逃げようと走ると腕で、通せんぼされて、跳ねて後ろに転んだり、背中の服をわしづかみにされて引き留められたり。

担任は引き止めるにはそれしかないという。一番核の担任がいない日に弾けるこどもたちの中で、よりいっそう弾けてしまうE。その大変な行動を園のカメラで動画にとって、翌日核の保育士に見せる。良くやってくれたと称賛。今度からそうしよう。どんなに困ってるか動画をとって上に見せよう!と話していました。

早速、Eが困った行動?をしたら、カメラを手にし、「あー、そんなことしたら、撮っちゃうんだからー(笑)」と、ニヤニヤ嬉しそうに撮影。Eはカメラから逃げることはできず、逃げようと必死で部屋を走り回ったり、カラーボックスの上へ登ろうとしたりする。他の子達は、別の担任に「皆こっちへおいで〰️」部屋の隅に集められる。

「なんでこんな避難訓練みたいになってるんだろ😅」と、核ではない担任が言いながら自分のところへ避難させる。

Eの目は、今まで見たことのないような、精神的に壊れてしまうんじゃないかという表情で、逃げられないカメラの前で困ってたんだと思う。

寄せ集められた子供たちの表情も何ともいえない。

このクラスの子供たちの心が壊れてしまう。エスカレートする保育士の行動。

どうしたものか。どうしたら子どもたちを安心させられるか、どうしたら、守れるのか。

(ここから私です。)

この程度のことは「よくある事」、「小さな出来事」になっている保育園があるとしたら、それこそが、この国の存続に関わる、いま最も重要視されるべきことなのです。ヨーグルトに関する小さな出来事の中に、日常化し、より浸透している「非人間性」を感じる。この国の魂が失われていくのが見える。

その風景を、「子供たちの心が壊れてしまう」と感じる保育士が、いる。その人が、私に訴えかけてくる。私も、とんでもない事態になっている、と肌で感じる。いい保育士が辞めていくことが、制度の致命傷になっていくのがわかる。

以前、障害児の施設で働くのが好きで、そこで子どもたちとかけがえのない時間を過ごし、でも、繰り返される指示語の強さと、それが発せられる風景に耐えられなくなって、ある朝突然、ベッドから起き上がれなくなって辞めていった、感性豊かな人からメールが来ました。

いまは結婚して子どもがいます。「子育ては自由だから」という言葉に、彼女が手に入れた極上の世界を感じるのです。

こんにちは!

春ですね!お元気ですか?

息子は8カ月になり、人間みたいになってきました。かわいいです。

子育ては祈りの連続なんですね。そして私は親からのたくさんの祈りで大きくなってきたんだなぁとしみじみしています。

施設で働いていたときみたいに、子育てでいろいろな景色をみています。

働くといろんな制約やきまりがあるけど、子育ては自由だから楽しいですね(笑)

寝不足だけどがんばります。

かずさんも講演がんばってください。

「子育ては自由だから」という言葉が、すがすがしく、心に残ります。多分、私はそういうことを言いたいのです。

自分の価値を浮き彫りにする、「本当の自由」がそこにあって、人間は、幼児をしっかりと抱き、その自由を守ってきたんだ、と読み取ります。

いい翻訳者、伝令役にならなければ、と身が引き締まる思いがします。

「ママがいい!」という言葉の正面には、必ず一人のママがいる。

それを、忘れてはいけない。

代え難い「私」が、一人、いる。その「私」は、「いい!」と宣言された。その宣言された「私」を体験する人生が目の前にある。

「なりたい自分」ではなく、すでに「そうである自分」を体験するために、「子育て」の時間がある。それを忘れてはいけないのです。その体験が、人間社会を繰り返し「創造」するのです。

「ママがいい!」という言葉から、顔を背けなければいいだけのこと。

背ける役割りを繰り返していると、その役割りがその人を定義するようになる。本来の自分と矛盾しているから、苦しくなって、それでも無理に自分を肯定しようとすると、ますます自分が、「そう」なっていく。道筋がわからなくなり、原因と思われる物に不満をぶつけるようになる。これが、「自己肯定感」の一番怖いところ。

複数の保育士が、絶対的弱者を相手に、しかも「他人」の子どもを相手に、こういうことをするようになる。それが、国策によって連鎖している。これは、人類未体験の連鎖だと思う。

乳幼児を集団で、知らない人に長時間任せるという仕組みを、極々最近まで、人類は持ったことがなかった。だから、こういう風景も存在しなかった。そこまで認識しないと、実際に何が起きているかが見えてこない。

誤解されるのを覚悟で言いますが、保育という仕組みを「肯定」した瞬間に人類は何を手放すのか。「ママがいい!」という言葉を否定した瞬間に、何を選択したのか。そこを真剣に考えないと、この未体験の連鎖は、未体験の混沌へと、「私」たちを導いていく。

保育士を目指した人たちの人生を、ここまで不自然な行動に導いたのは、人間の日々の営みではないのです。政府と学者と、起業家たちによる、仕組み作りの失敗がそうさせたのです。「保育は成長産業」という閣議決定の「非日常性」が、保育士たちの人間性を傷つけ、子どもたちの心が壊れていく。

(「ママがいい!」と宣言してもらえる女性たちは、まだいい。哺乳類であるが故に、「パパがいい!」とは0、1、2歳児という幸福の鍵を握っている人たちは、あまり言わない。その宿命の中で、それでも自分の子どもに授乳するひとの姿に感動し、母と子の安心を守ることで、「私」を発見してきた男性たちが、今、その役割を失いつつあるのです。

欧米で、未婚の母親から生まれる子どもが半数近くになっている。この数字は人類にとって未体験の、恐ろしい現象です。政府によって行われる母子分離と違い、男たちは、「自ら、その道を選択している」のです。誰にも「いい!」と宣言してもらえない男たちが、拠り所を失い、対立の中で支配欲を強めている。三人に一人が虐待を経験するアメリカで、去年、犠牲者が四人以上という乱射事件が一日平均二件、というニュースが流れてきました。

私が、幼稚園、保育園における親の保育体験を、なるべく父親から、と勧めるのも、幼児による「いい!」という「宣言」が早いうちに父親にされることを願うからです。そして、「ママがいい!」にも書きましたが、小学5、6年生あたりから、義務教育の中で幼児と過ごす体験をさせることで、自分の位置、「役割り」を喜んでほしいのです。いまの義務教育は、男女平等の名の下に、男女の対立、利権争いを煽り過ぎている。市場原理が、教育を媒介に取り返しのつかない分断を生み出そうとしている。)

こども家庭庁は、実際は三歳未満児を対象にしている「こども誰でも通園制度」で、「こどもは保護者だけが育てるのではなく、社会の様々な人が関わり、社会全体で子育てを支えること が望ましい。」などと言う。保育の質が落ちる規制緩和を散々しておいて、よく言うよ、と本当に腹が立ちます。三歳未満児にとって「社会」の八割は「母親」なのです。その母親と離し、「社会の様々な人が関わり」などと机上の空論を保育学者は言いますが、その「社会」の現実は、その日の、その時間の、保育士の当たり外れでしかない。「継続性という質」はもう整わないと彼らは知っている。

「信頼して預ける」という「仕組み上の」前提があるように装っていますが、それは「仕組み上」でしかない。子どもの願いや将来を共有してはいない形だけの「信頼」は、たやすく裏切られる。その時、子どもたちの心に残る傷跡、「信じることを諦める」体験が、些細なことのように思えても、それが積み重なってゆくことを考えると、この、子育ての「現場」で起こる裏切りは、人間が「調和への道筋」を将来に渡って放棄することにつながっている。告発者が書く「エスカレートする保育士の行動」が、この政府が勧める、偽りの「信頼関係」から生まれているのです。

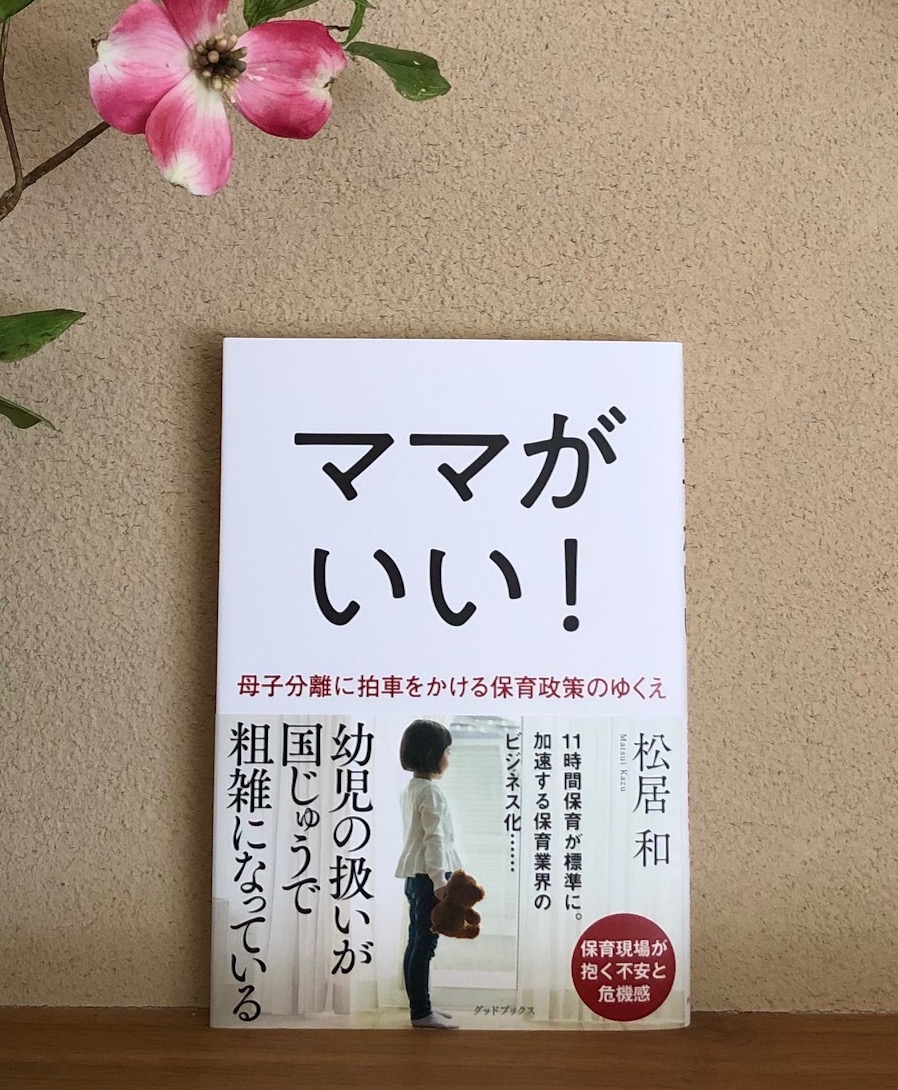

(「ママがいい!」、ぜひ、読んでみて下さい。最前線で頑張っている人たちのためにも、広めてください。心の中にあるモヤモヤや葛藤の原因が、どこにあるか、把握することで視界が開けてくる。道筋が見えてきて、そこに子どもたちが先導役としていれば、保育者の人生も定まってくる。

講演依頼は、matsuikazu6@gmail.comまでどうぞ。園長先生の呼びかけで、保護者や保育士だけでなく、行政の人や議員、校長先生が参加してくれることもあります。NPO的な子育て広場や、園の空き保育室を使った「支援センター」など、小さな集まりが増えていくのが一番いい。予算も出ます。

「ママがいい!」という言葉を受け止めればいい。そんなに難しいことではない。

長いお付き合いの、浜松のいぬかい小児科医院の犬飼先生から、親たちに貸し出します、とサイン入り(一言付け加え)の「ママがいい!」30冊の注文が来て、さっそく送りました。全国の小児科医院に、親たちへの貸し出し用に、一冊ずつ置いてください。サイン入り(一言付け加え)とリクエストしていただいて、出版社のグッドブックスの方に注文していただければ、必ず対応いたします。よろしくお願いします。正月、Amazonの「人気ギフトランキング」で「ママがいい!」が一位になりました。

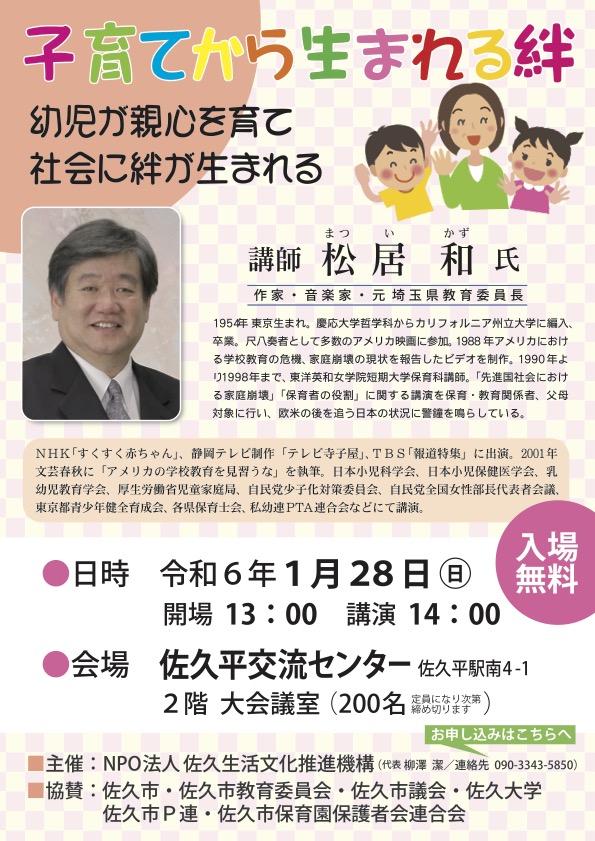

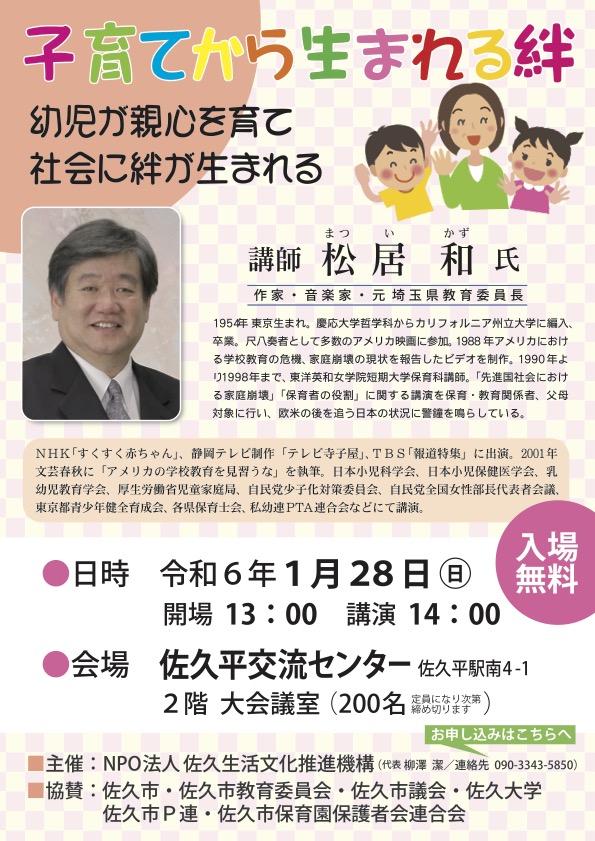

一月二十八日(日曜日、長野県佐久市で、誰でも参加できる講演をします。よろしければ、ぜひ、いらしてください。)14:00から、場所は、佐久平交流センター。申込先は、NPO法人佐久生活文化推進機構/連絡先 090-3343-5850)までどうぞ。先着200名だそうです。いいところです。)