松居和チャンネル 第19回 をアップしました。

今回のテーマは「父親たちをどうする?」

副題は、 ~子育て支援センターから、部族へ~ です。

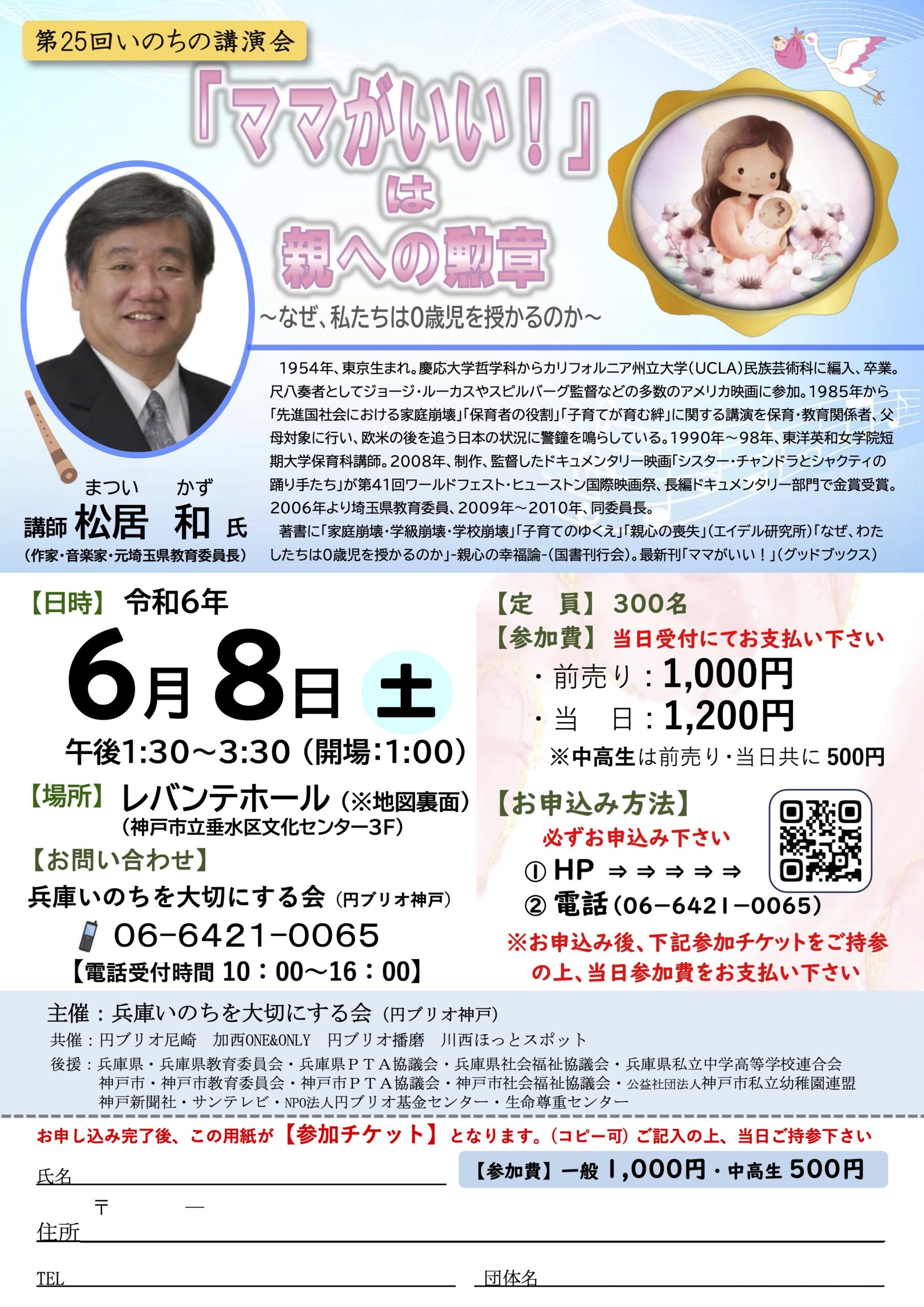

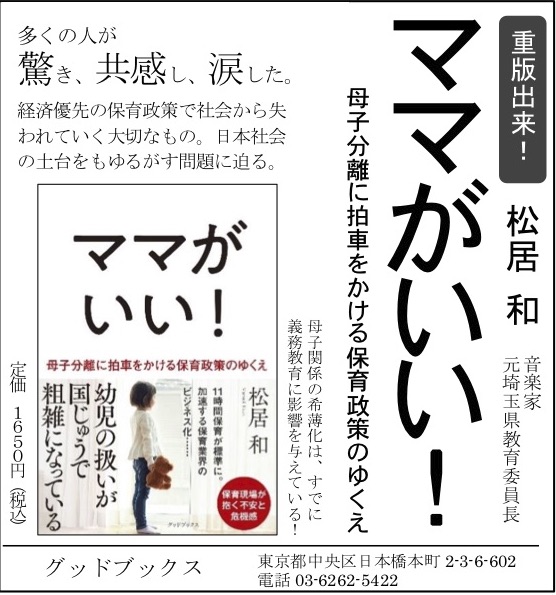

「部族的感覚」の衰退が、政府の母子分離政策で進められ、20年近くになる。その結果、児童虐待過去最多、いじめや不登校も止められない。教員不足は、すでに末期的な様相を呈している。

日本中飛び回って講演をしているので、いろんな話を聞くのです。三日で教員を辞めてしまった新任の先生。その補充で来た臨時の先生が、生徒を前に、担任なんてやりたくなかった、と初日に宣言してしまう。子どもたちとの信頼関係を築こうなんて気持ちは、さらさらない。こども家庭庁の「未来戦略」と同じです。来年どうするのか、と考えると、恐ろしくなります。

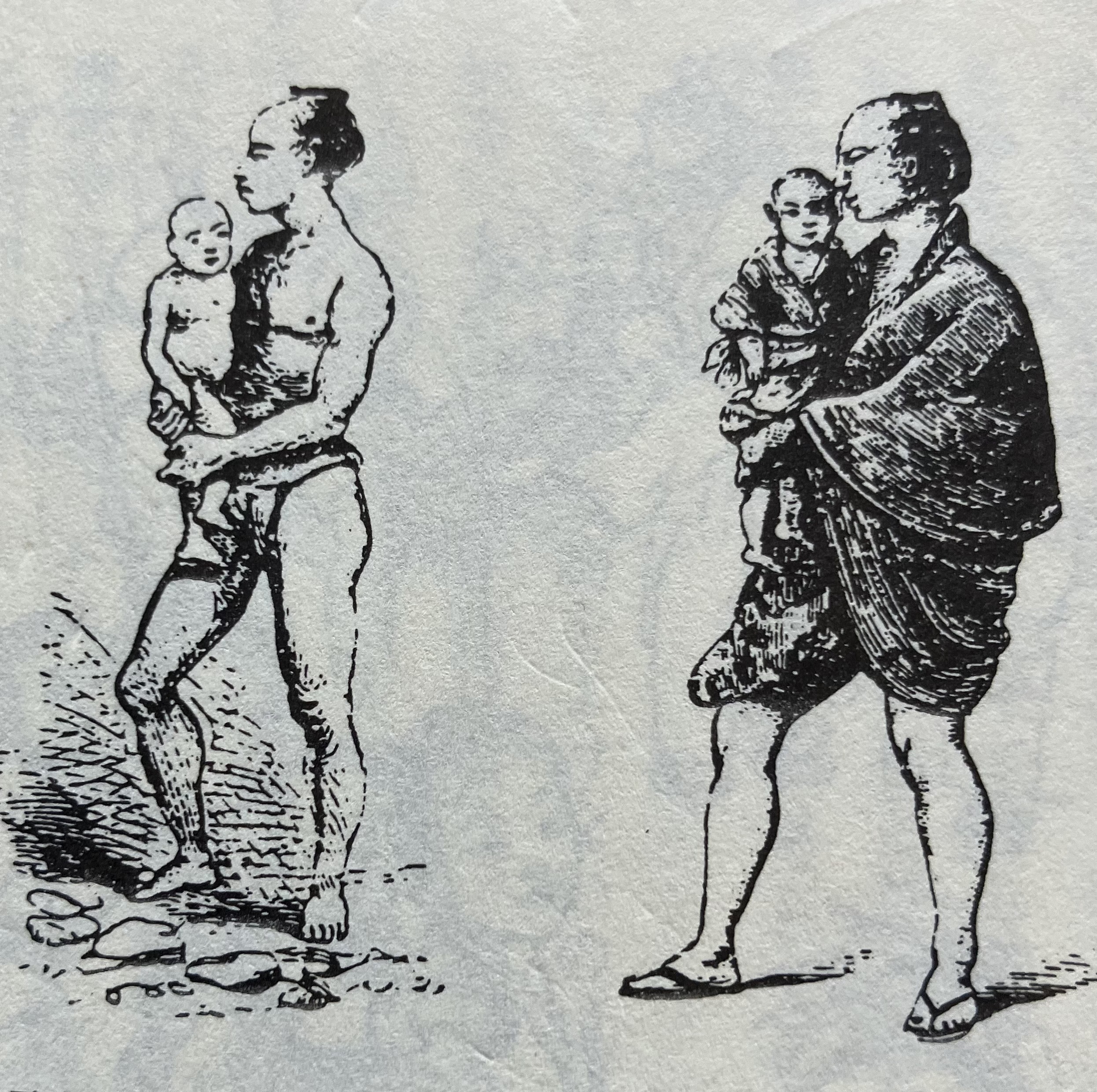

「部族的感覚」は、父性と母性の役割分担によって支えられてきました。

政府の政策と、正面からぶつかってきた保育者たちが、「まず、父親を父親らしくすること」を目標にするのには理由があったのです。現場で行われてきた様々な取り組みについて、チャンネルで話しました。ぜひ、参考にしてみてください。どの園でもできることです。

タイミングよく、先週、「父親の会」にお父さんたちが自主的に参加し、ワイワイやっている幼稚園(太陽第二、と太陽第一幼稚園)で、お父さんたち相手に講演しました。二つの幼稚園には、すでにそういう評判が立っていて、園を選ぶとき、母親から、父親の参加が多いから、しっかりやってよ、というお達しを受けている父親たちなのでしょう。上手く耕されていて、毎月のように自主イベントも多く、楽しい時間になりました。

「お父さん同士が友達かも知れない」、この意識を子どもたちが持てば、小学校や中学校に行っても、簡単に「いじめ」は起きない。

お父さんたちが幼稚園にしょっちゅう来ることで、ふと、「自分は、他の子にも責任があるのかも知れない」と思う。子どもたちも、「困った時に、助けてくれるのは、お友達のお父さんかも知れない」と思う。そうした部族的な感覚を取り戻すことが、小学校や中学校の「落ち着き」につながり、教師たちを守っていく。

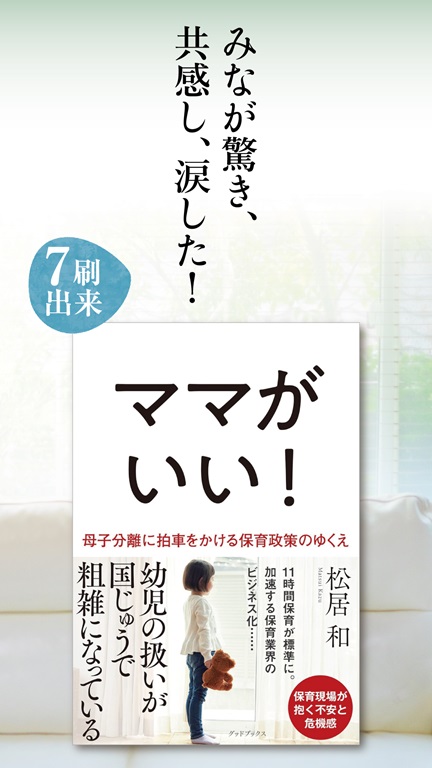

講演後、著書「ママがいい!」にサインしながら、裏表紙に、何度も、「パパもいい!」と添え書きを頼まれ、嬉しくなりました。

「太陽第二幼稚園」は、「父親の会」(TMC:太陽、メンズクラブ)に参加している父親が九割を超え、私の講演にも父親がほぼ全員、百人以上出席して、熱心に聴いてくれました。キッカケさえあれば、父親たちは、子どもを中心に集まり、仲間と人生を送りたがっている。この国の将来を、守りたがっている。「男女共同参画社会」の第一は、子どもをつくること。第二は、子どもを育てること。それではピカイチだった、欧米に比べ、家庭崩壊が奇跡的に進まなかった日本が、「男女共同参画『競争』社会」を掲げる政府や経済学者によって、母子分離を促され、壊されかかっている。

それに対抗するような、TMCのエネルギーを感じ、私は、すっかり励まされました。

先々週、西伊豆町で感じた、女性たちのパワー、母性でしっかり保育を守ろうとする先生たちの力強さにも感動しましたが、続けて「親父たちの元気」を確認できたのです。経済競争だけではない。輪になって踊り、祝うこと、祈ること、の方が、よほど大切な「社会」だったはず。その感覚を集団として取り戻せるのは、幼稚園、保育園しかないと思います。

政府や学者は、「女性の社会進出」とか、「社会復帰」だとか言って、子育てしている母親は、「社会」の一部とは認めないように仕向けている。こども家庭庁は、子育てをしていると、人生の幅が狭くなる、などと、馬鹿げたことを平気で言う。しかし、日本のバブル崩壊は、「欧米に比べ家庭崩壊が奇跡的に進んでいなかったこと」によって緩和された。その隠された強み、ドラッカーやストロースが言った「独特な文化的土壌」を、学者や政治家の、短絡的な母子分離施策で手離してはいけない。

「子育て代行」で生じる「負債」は返済できない「不良債権」、次世代への積み残し、となる。

幼児をワンクッションにして、夫婦は、お互いの「人間性」を確認する。幼児がお互いの「いい人間性」を引き出す瞬間を、眺め合う。それが「子育て」。

この国が、その機会を奪われないように、このチャンネルを開いています。ぜひ、ぜひ、知り合いの方に、松居和チャンネルを推奨してください。

日常的に「社会」の定義から、子育て中の母親が除外されはじめた頃、実は、「女性学」と現場の女性園長たちの思いが激しくぶつかっていた。私は、何度もそれを目撃した。利権争いに支配されている人たちと、三歳児神話を守ろうとする人たちが、ぶつかっていた。

その話も、今回はしています。