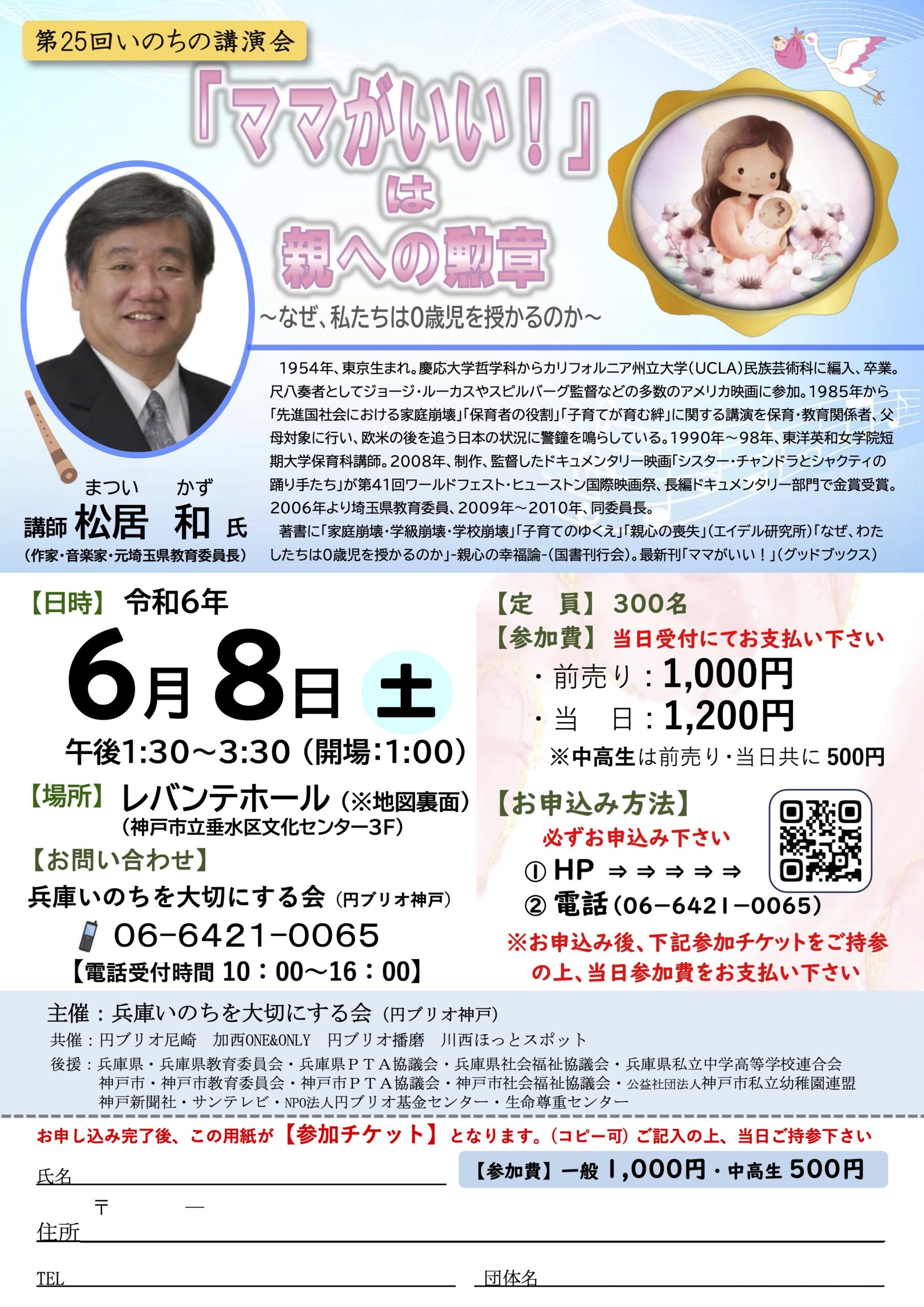

1年間の連載を依頼された、生命尊重ニュース主催の講演会があります。いろんな方たちが、子どもたちの願いを応援しようと、頑張っておられます。

お出かけいただければ幸いです。

5月号のタイトルは、「ママがいい!」と泣き叫ぶ子どもたち、でした。こんな風に書きました。

四月、「ママがいい!」という言葉が「慣らし保育」の現場で一斉に湧き上がる。子どもたちは、生まれて数年間、信じることができる人、安心できる人を探す。周りに「育てる」と言ってもいい。それが、彼らの大切な「働き」なのです。

こども家庭庁が「子ども真ん中」と言うなら、その願いと、働きを尊重すべきです。それを無視し、政治家や学者たちは母子分離による経済政策を止ようとしない。それに慣れたら、私たちは幼児たちに見捨てられる。

学生が試験の答案に、「子どもはなるべく親が育てた方がいい」と書いたのを不合格にした有名大学保育科の教授がいた。「もっと勉強しなさい」と言ったそう。

動機が歪んだ「学問」が学生の人間性を傷つけ、福祉が市場原理に支配されていく。保育科に学びにくる特別な(と私は思いたい)女性たちの、いわば一年目の母にも似た願いが、そうやって「学問」で打ち消されると、「勉強なんかしなくていいよ」と、教室から連れ出したくなる。親のニーズに応えるのが保育、と指導され、一方で、パートで繋いでいい、五日間で取れる「子育て支援員」でいい、無資格でもいい、という規制緩和の元、資格の価値は薄れ養成校が定員割れしている。保育科に、ジェンダーフリーという「利権争い」を持ち込んだことで、「女性らしさ」で成り立ってきた保育界が迷走している。

政府の愚策を守るために、古(いにしえ)のルールや真実を平気で曲げる学者たちが、いま、学校教育まで破綻させようとしている。小学校で教師の成り手がいない。

子育てを親に返し、子どもたちが親を育てる力に望みを託すしか、もう道は残されていない。義務教育は、親が親らしい、という前提の元に作られている。

先日、保育学者が「保育の質」を高めるために、「保育士の『専門性』認識を」と発言していた。「社会で子育て」など、もう成り立たないことは実習生の告発を聴けばわかるはず。保育現場に欠け始めているのは「人間性」なのです。保育士不足の状況で、集団保育を専門性で仕切れば不適切保育が広まるばかり。

こども家庭庁が言う、「こどもを安心して任せることので きる質の高い公教育を再生し充実させること 」など、「母子分離政策と並行して」できるわけがない。

以前、園長先生たちは、言っていた。

「保育は五歳までです。一生続く親との関係が大切と言い続けなければ、保育ではない」。親子の人生を案ずる「保育の魂」が、政府の「保育のサービス産業化」「母子分離の正当化」によって、どんどん消されているのです。

小学校が悲鳴をあげている。

(ユーチューブで、松居和チャンネルを、始めました。「日本人の子育ては魔法だった」。毎週火曜日に更新します。ぜひ、ご覧ください。「ママがいい!」、Amazonジャンル別でいまだに一位です。広めてください。)