母親が、父親参加の行事が多い「園」を選ぶことで、子どもの人生、一家の道筋が変わっていく。 幼稚園、保育園は、父親が「自分のいい人間性を確認する」最初で、最後の場所かもしれない。

(関連動画) 松居和チャンネル、第27回 (テーマ) 未来の教育現場を整える 副題 14歳の女の子たちは、「母の顔」に。男の子たちは、「子どもに還る」

母親が、父親参加の行事が多い「園」を選ぶことで、子どもの人生、一家の道筋が変わっていく。 幼稚園、保育園は、父親が「自分のいい人間性を確認する」最初で、最後の場所かもしれない。

(関連動画) 松居和チャンネル、第27回 (テーマ) 未来の教育現場を整える 副題 14歳の女の子たちは、「母の顔」に。男の子たちは、「子どもに還る」

松居和チャンネル 第99回

(テーマは) 「5歳までに生きる力を身につける。」

副題は、 子どもたちからの説明:「いないいないばあ」が、世界を救う

です。

How every child can thrive by five

(5歳までに生きる力を身につける。)

https://www.ted.com/talks/molly_wright_how_every_child_can_thrive_by_five

このレクチャーは、全世界で、1500万回、リプレイされている、人類が必要としている会話です。

子どもが、赤ん坊と一緒に、大人たちに向かって、

『5歳までに、子どもは、生きる力を身につけるのだから、それまでを、しっかりやらなきゃいけない。「いないいないばあ」が、世界を救うのです』と説明するのです。

脳の発達とか、愛着関係を考えれば、国連や、WHOは「3歳まで」と言います。

2歳半ぐらいまでに、脳は、完成するから、それまでに、どう周りに「扱われたか」、どういう環境で育ったか。コミュニケーションの「体験」によって、脳の発達が、大きく変わってくるのです。

以前から、言われていること。

この動画の画期的なところは、それを、5歳の「女の子」に、語らせている。その傍に、乳幼児がいること。

こんなことは、5歳の子どもに説明されなくても、「常識」として、人間社会は知っていた。その「常識」が、なぜ、伝わらなくなっているのか。「子どもを可愛がる」という、幸せになるための人類の道筋が、「社会で子育て」「専門家に任せておけばいい」などという保育学者や、保育業者によって、失われつつある。

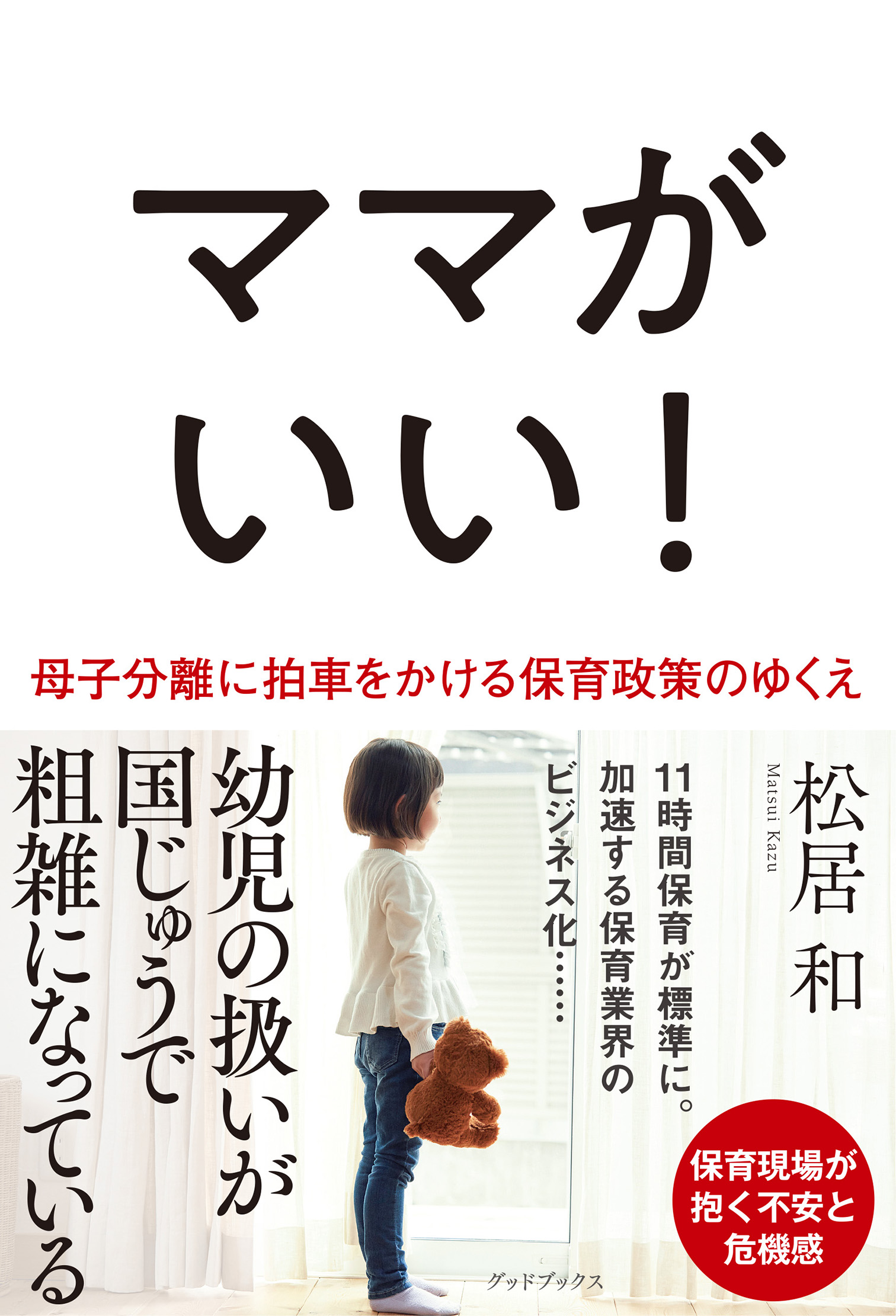

政府は、幼児を持つ母親を、労働力とみなして、012歳から引き離そうとしている。

そして、最近、「X」に現れたツイート、826万回、という驚異的な表示回数になっているのがこれです。

なんかさ~~~…

7時ジャストに寝たまま連れて来られて、寝てるから朝ごはんも食べてない、

なんならオムツも替えてなくて真っ黄色でタプタプ、服もパジャマのまま。

起きたら、もう保育園だった、って子とかさ。

長時間保育・週6登園が続いた結果、円形脱毛になった1歳児さんとかさ。

若い保育士からの、告発でしょう。

20年、30年前から、起き始めていた現象です。

「週末、48時間オムツを換えないような親たちを作り出しているのは、自分たちじゃないか」、そのジレンマの中で、保育士たちは、ここまでやってきた。それがもう、限界に来ている。

「子育て支援」は、「子育て放棄支援」です。三十年前から叫ばれていた保育士たちの訴えを、私は、国会でも言いました。自民党の党大会でも、言った。知らないとは、言わせない。

自民党テレビで、三原(じゅん子)さんに、直接、言った。(ユーチューブに載っています。)

それでも、馬鹿げた「誰でも通園制度」を始める政治家たち。

保育士たちは、もう、たまりません。いい保育士が辞めていく。

2017年の調べで、63.8%のお母さんが、3歳までは、自分の手で育てたい、と答えている。

しかし、その5年くらい前は、90%だった。それが、一気に下がっていった時期があるのです。

政府が、保育における様々な規制緩和をし、サービス「業者」たちを参入させた、「女性の社会進出」などという、乳児たちの願いを一方的に無視した、「社会」の定義づけを行なって、母子分離を進めていった。その時から、子どもにとっては耐えられない「洗脳」が始まったのです。

専業主婦をしていると、後ろめたさを感じる。そんな社会に、今、一気に進もうとしている。

政府やマスコミがそれを主導している。これでは、義務教育が維持できない。モラルや秩序が保てない。「社会」の定義を、考え直す時が来ています。

人間は、生まれた時が「社会進出」。赤ん坊が、母親を育てるところから、すべてが始まる。

#保育 #子育て #母子分離 #松居和 #ママがいい #こども家庭庁 #不登校

私が、お願いしている「保育士体験」、幼児たちと人間が再び、頻繁に交わること、交流することは市議会や区議会、市長や区長の賛同で、できることです。県議会や国会は、理解しても動こうとしない。

でも、一番嬉しいのは、園長や現場の保育士さんたちを、説得できた時です。😀

一園、一園で、親たちと保育士の心が一つになること。ですから、幼稚園、保育園の先生たちに、保護者と一緒に話す機会をもらえるとありがたい。難しいことではありません。「ママがいい!」、ご一読ください。

#保育 #子育て #母子分離 #松居和 #ママがいい #こども家庭庁 #不登校

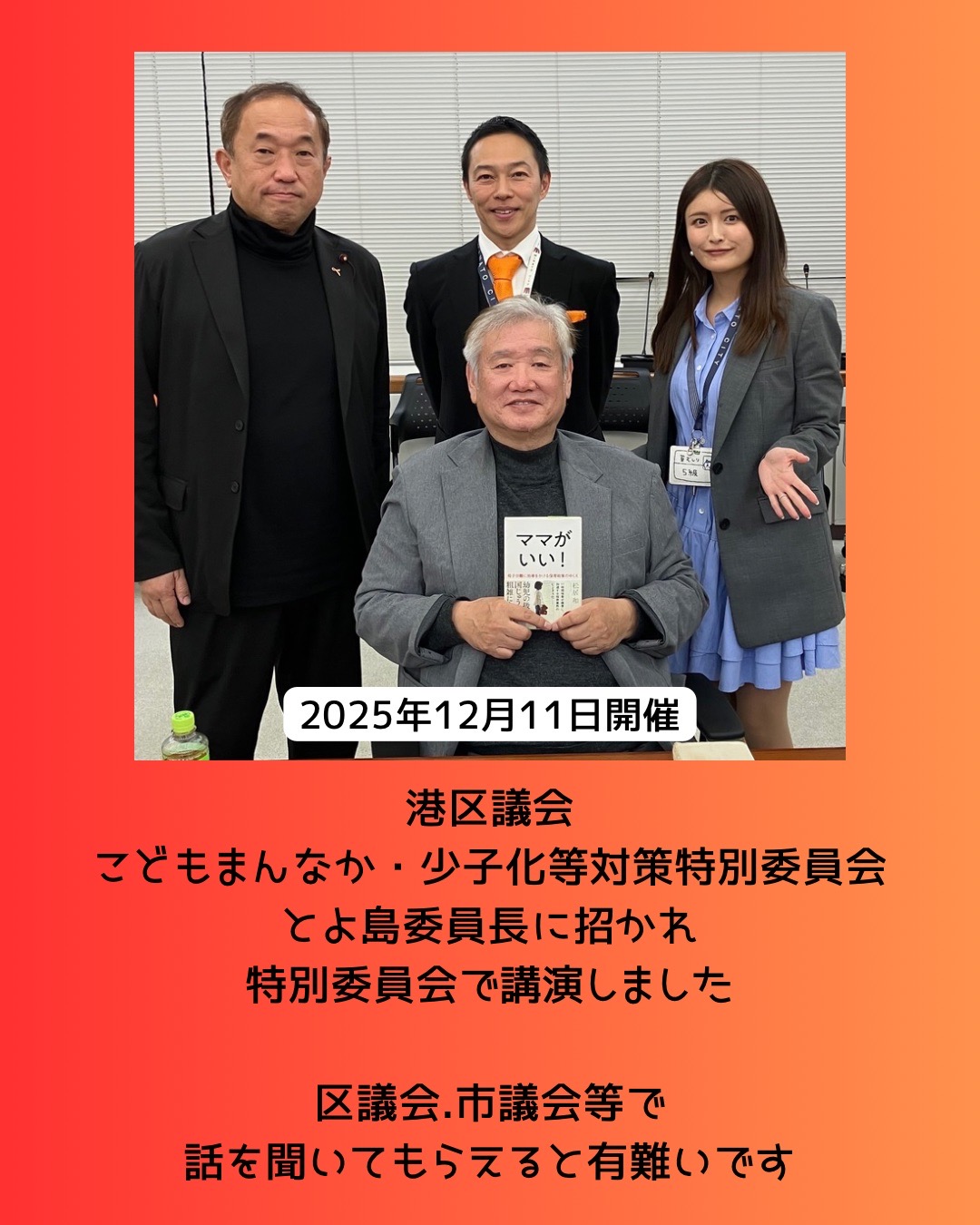

豊島委員長、委員会の皆さん。ありがとうございました。

松居和チャンネル 第98回は、

(テーマ) 三歳児神話について、sayaさんが、国会で発言しました。

副題: 福岡で、14人中10人の保育士が「不適切保育」

についてです。

国会で、様々な論議が行われていても、乳幼児たちの心、願いは、誰も慮らない、わかろうとしない。

それで「憲法」について議論しても、無意味です。

「憲法」は本来、17箇条くらいでいい。

あとは、人々の「人間性」でやっていかなきゃいけないもの。その「人間性」の一番大切なところを、耕していくのは、0歳、1歳、2歳児、というのが、私の考え方です。

0歳、1歳、2歳児の「存在意義」は、「憲法」なんかより、よっぽど大切なのです。

福岡で、14人中10人の保育士が「不適切保育」というニュースが、先月、流れました。大人たちの「保育」という名の「利権争い」で、子どもたちの「日常」が、ますます追い詰められていく。

「うちの子が殺されかけちょうかもしれないんです!」

怒号飛び交う、保護者説明会の録音テープを入手 【福岡発】テレビ西日本

「怒号飛び交う、保護者説明会」を繰り返し、並行して、この国の、子育てにおける「信頼関係」が崩れていく。

その「仕組み」の動機、根本原理に問題があることを、誰も言わない。

無償化によって、三歳未満児の母子分離が、「当たり前」の風景になりつつある。躊躇せずに預ける親が増えている。起こってはならない責任転嫁の「伝承」が、この国でも、国策によって、すでに始まっていて、それは教師の質、保育士の質、不登校児童過去最多、という数字にはっきり表れている。

#不適切保育 #虐待 #母子分離 #松居和 #ママがいい #こども家庭庁 #憲法

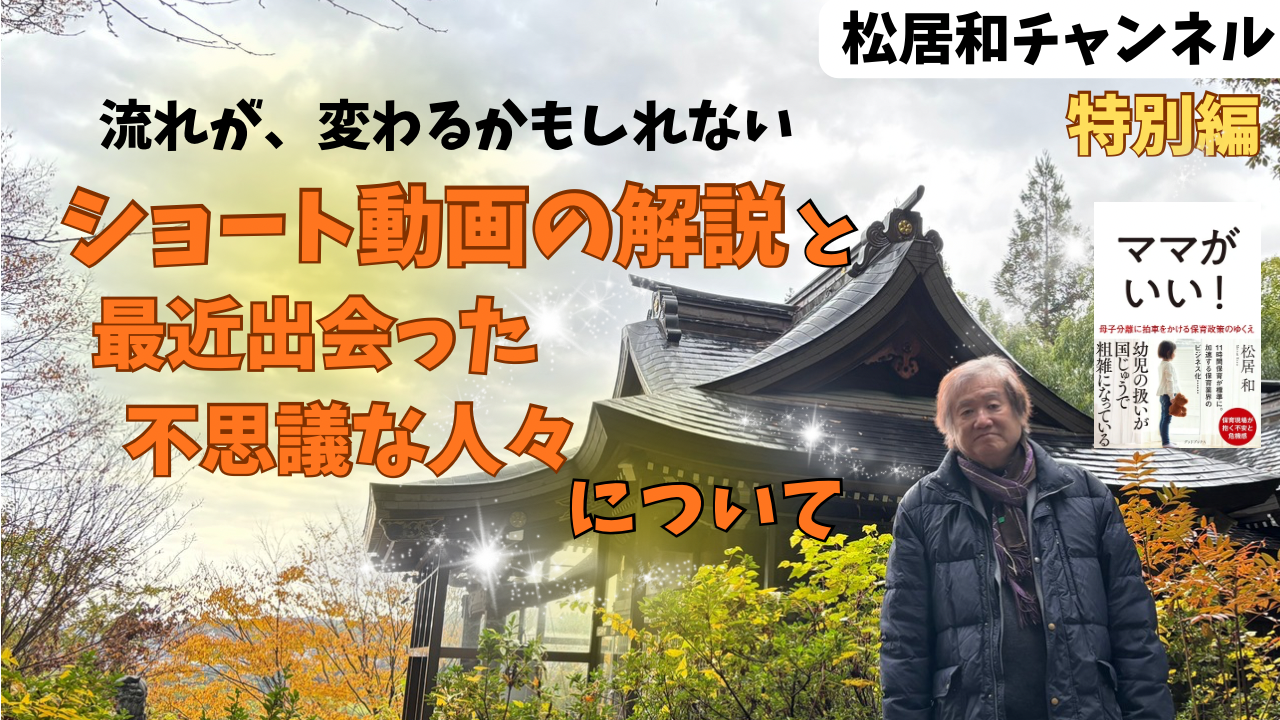

松居 和チャンネル:特別編

ショート動画の解説と、最近出会った不思議な人々について

副題:流れが、変わるかもしれない

松居和チャンネル。今回は、サヤさんがいません。来週、復帰します。

ちょっと不安でしたが、最近作っているショート動画の解説をし、講演に行った時のこと、そして、少しずつ増えている、私の作ったドキュメンタリー映画の上映会などについてお話しします。

ショート動画は、毎週ひとつは作るようにしています。チャンネルの中で扱ったテーマを、1分くらいに、インパクト中心にまとめています。

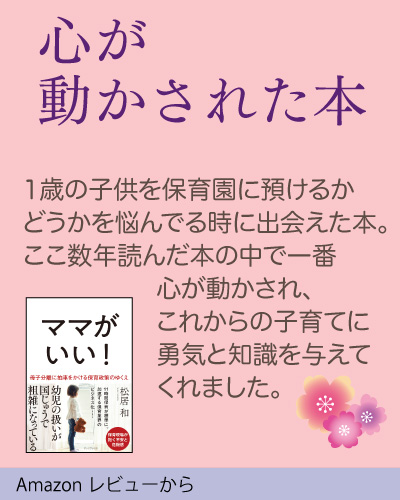

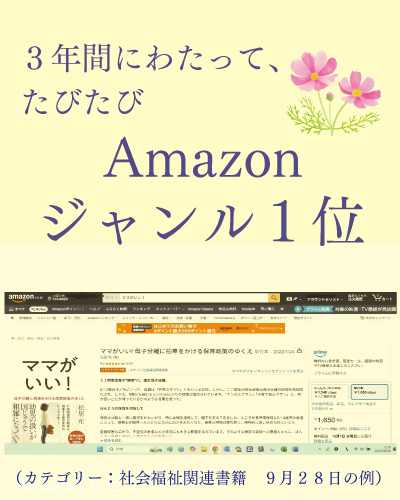

“Amazonレビューから和さんの本を読んで

無知な自分を本気でどつきたいと思った”

これは、私にとって一番励みになりました。

子育てをしながら、政治や行政の「仕組み」の不備に、不平、不満を募らせていた自分を、「どつきたい」と思った。

「一番、問題なのは、自分の「子育て」に対する姿勢だったのだ、と、この本を読んで気づいた」と言うのです。

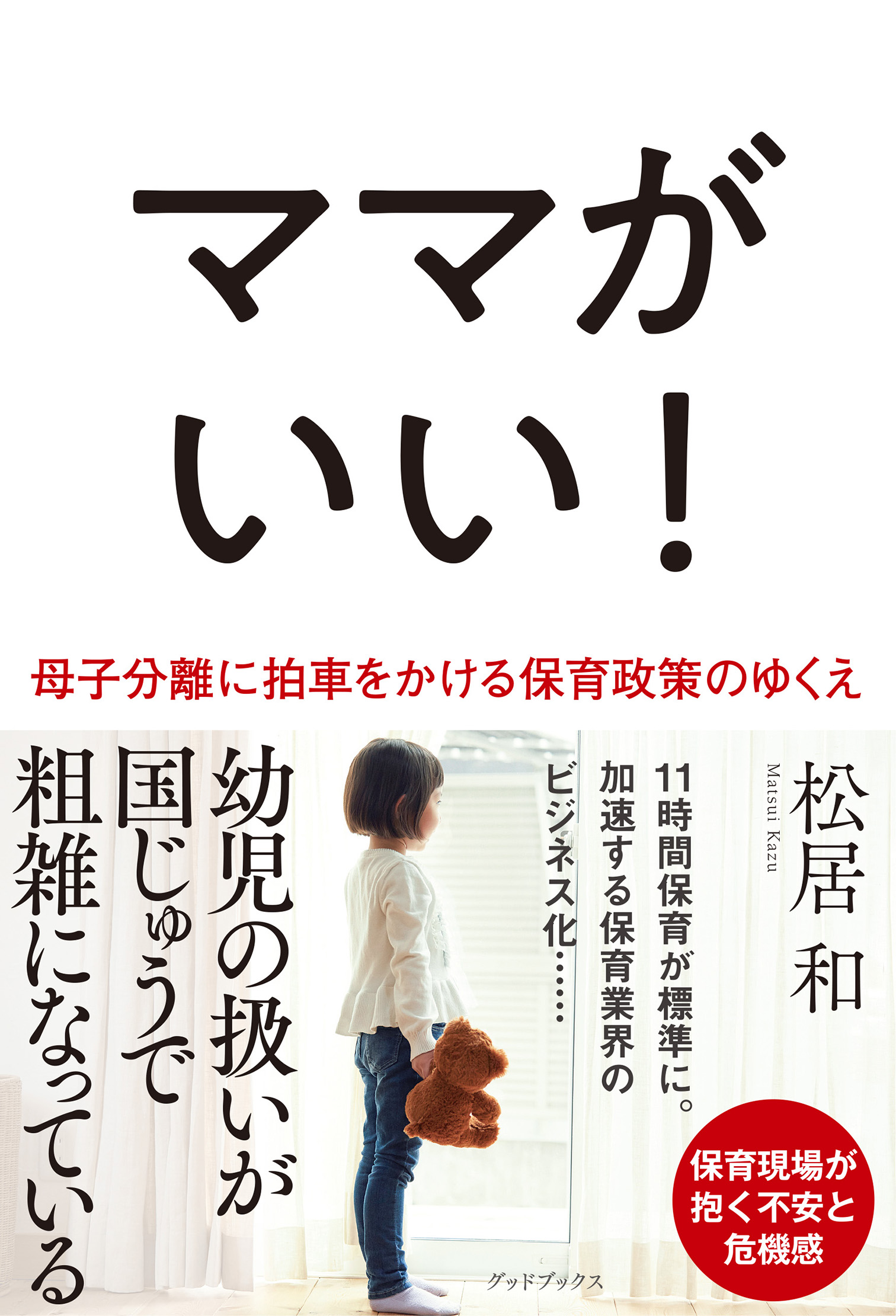

この本には、なぜ、国全体が「保育園落ちた、日本死ね!」という言葉を、正論のように認めてしまうようになったか、その「罠」、「誘導」が、書かれています。その「罠」が、導いてしまった、保育の質の低下、義務教育を成り立たないところまで追い込んでしまった「親たちの、意識の変化」が書いてあります。

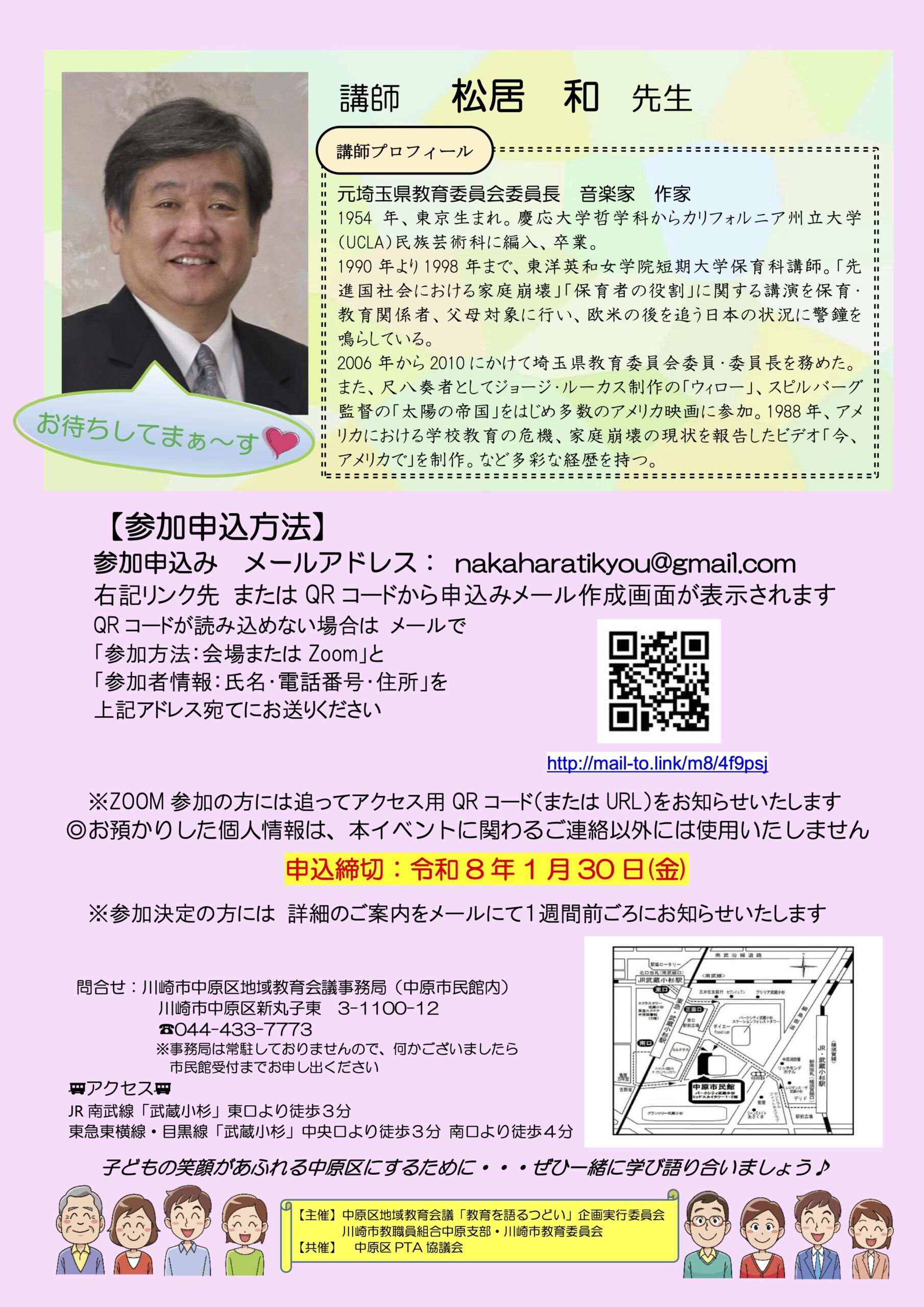

最近、石川県の白山市で講演しました。

私は、あちこちの幼稚園や保育園、こども園で講演するのですが、聴いていた母親の一人が白山市の市議会議員で、有志を集めますから、議会で講演してくれませんか、と言うのです。

これまでにも、経験がありますが、市議会議員、市長、教育長、福祉部長、が集まって聴いてくれるのが一番、効き目があるのです。

「交通費だけでも行きます」と返事すると、その2ヶ月後に実現したのです。

一期生が、「超党派」で発起人になり、議長や行政の方達、民間の子育て支援団体の人たちも集まって、とても、いい講演会になりました。

この日の朝、瀬織津姫社にお参りしました。

以前、チャンネルで紹介した、西伊豆の、明るく、根性のある園長たちと再会しました。西伊豆中学校で保護者たちに講演したのです。

西伊豆町には、三つの公立こども園があります。みんなで、「ママがいい!」を繰り返し読んで、「一日保育士体験、やってみよう!」と決意し、私を呼んでくれたのです。その講演会に、市議たちや、教育長も来ていたのです。

それから、半年後、「全員参加、です!」という連絡が来ました。

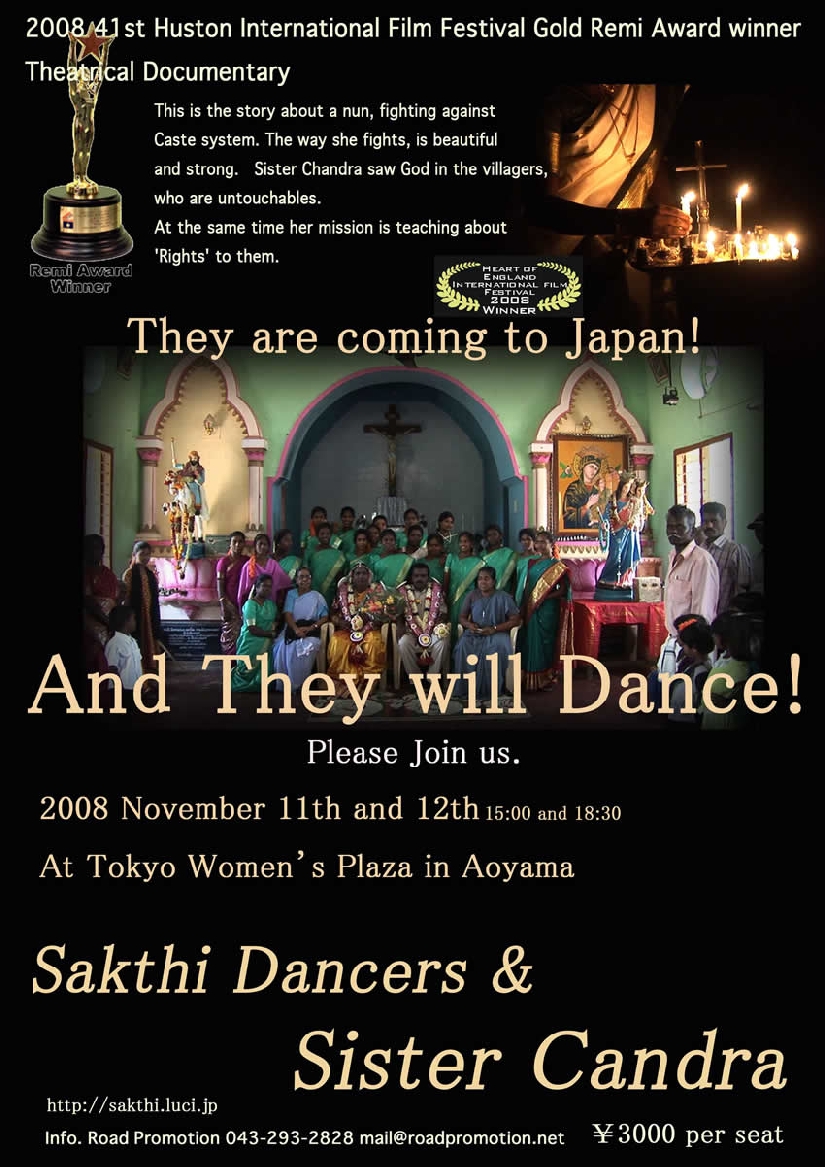

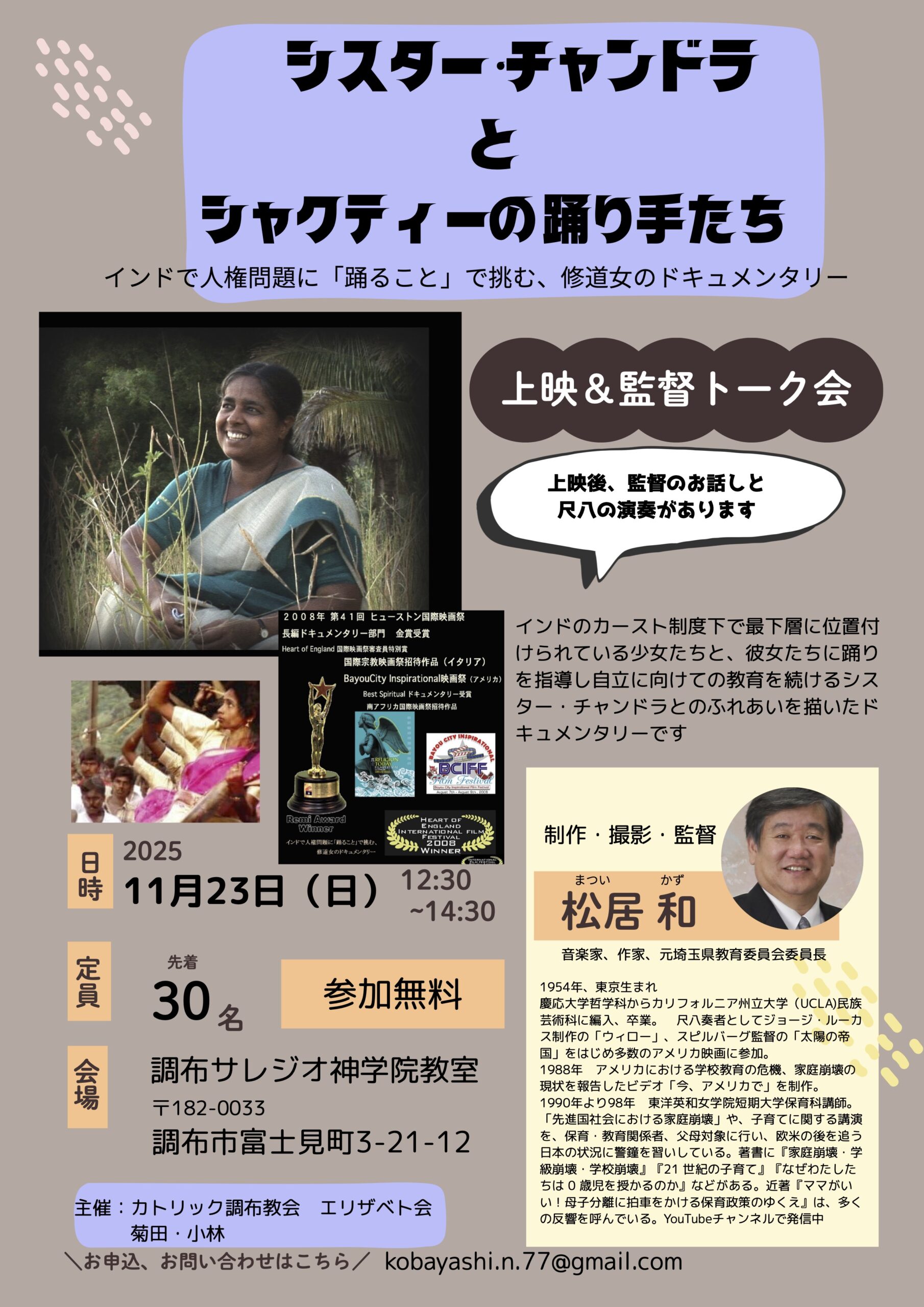

「シスター・チャンドラと、シャクティの踊り手たち」という、私が以前作ったドキュメンタリー映画の上映会が、近頃、ポツリ、ポツリ、と行われます。

インドで、カーストや女性差別と「踊ること」で闘う、修道女のドキュメンタリー映画です。海外で五つ賞を取りました。

人間は、なぜ、踊るのか、その根源的なメッセージの影に、先進国社会が失っていく「人間性」への問いかけがある。学ぶべき姿、思い出すべき「次元」がある。そんな思いで、解説をし、尺八の演奏をします。

最近、参政党の神谷さんのチャンネルで対談しました。(私は、講演依頼や対談の申し込みを断ることは、ありません。新鮮な気持ちで、訪ねます。)

再生回数が、二日で3万回を超え、すごいな、と思いました。しっかりと話させていただきました。感謝です。

冒頭、三人の小さなお子さんたちがいらっしゃること、感性豊かな奥さまが、「ママがいい!」を推して下さっていると伺いました。

これは、すごい「味方」です。

四人で、神谷さんを育てている。私のテーマにぴったりのタイミングです。

#保育 #子育て #母子分離 #松居和 #ママがいい #こども家庭庁 #参政党

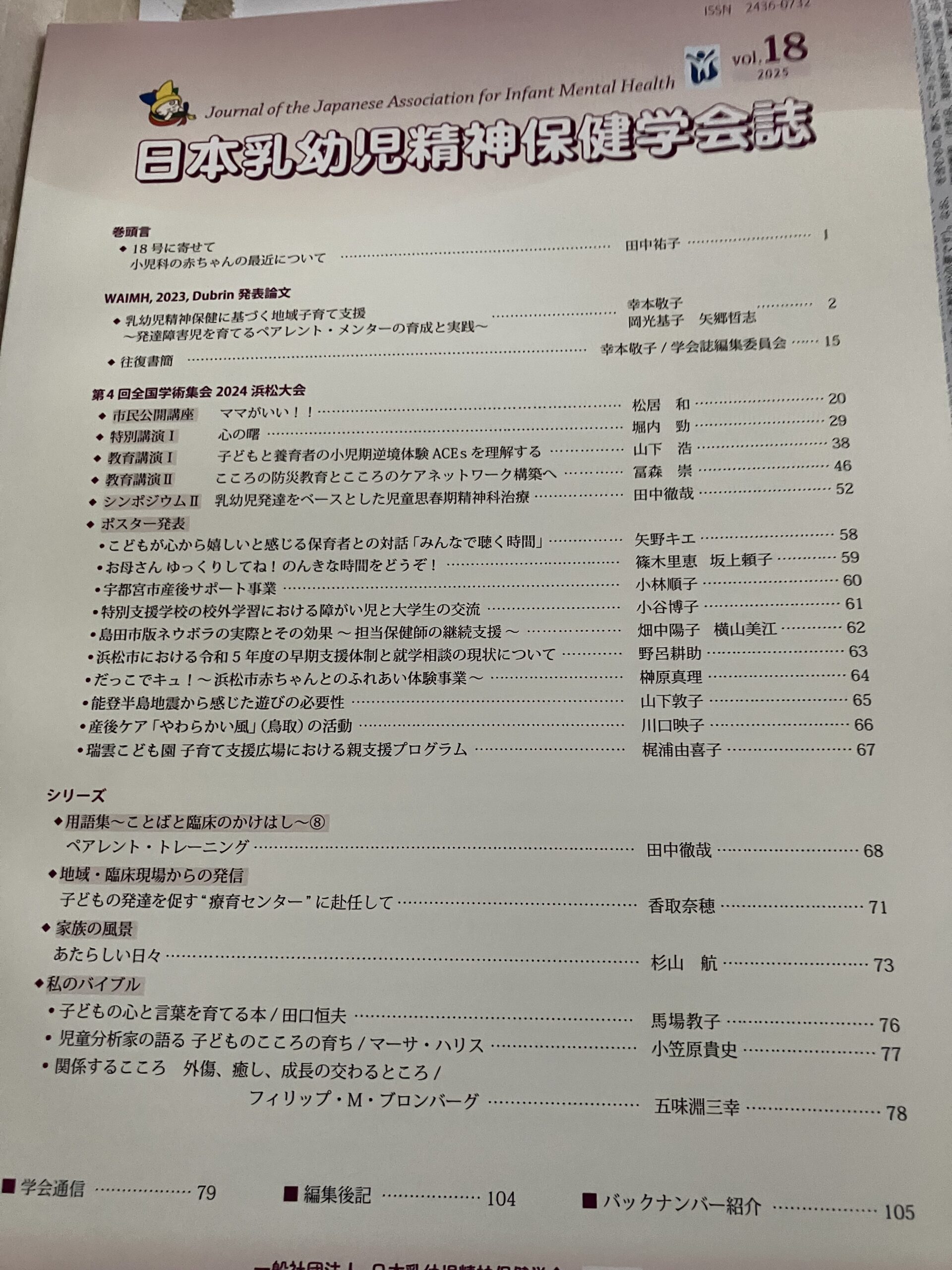

日本乳幼児精神保健学会から、去年浜松大会で私が講演した時の詳細が、学会誌になって届きました。乳幼児の精神保健を考えれば、当然、「ママがいい!」という言葉は、一番大切な指標になる。それを真剣に訴えている学者たち(医師たち)もいるのです。そして、療育センターで、最近増えつつある、母子分離から来る「愛着障害」と思われる子どもたちを、親と一緒に、抱きしめ、可愛がっている人たちがいる。

その人たちの応援団になれるように、心を込めて講演しました。

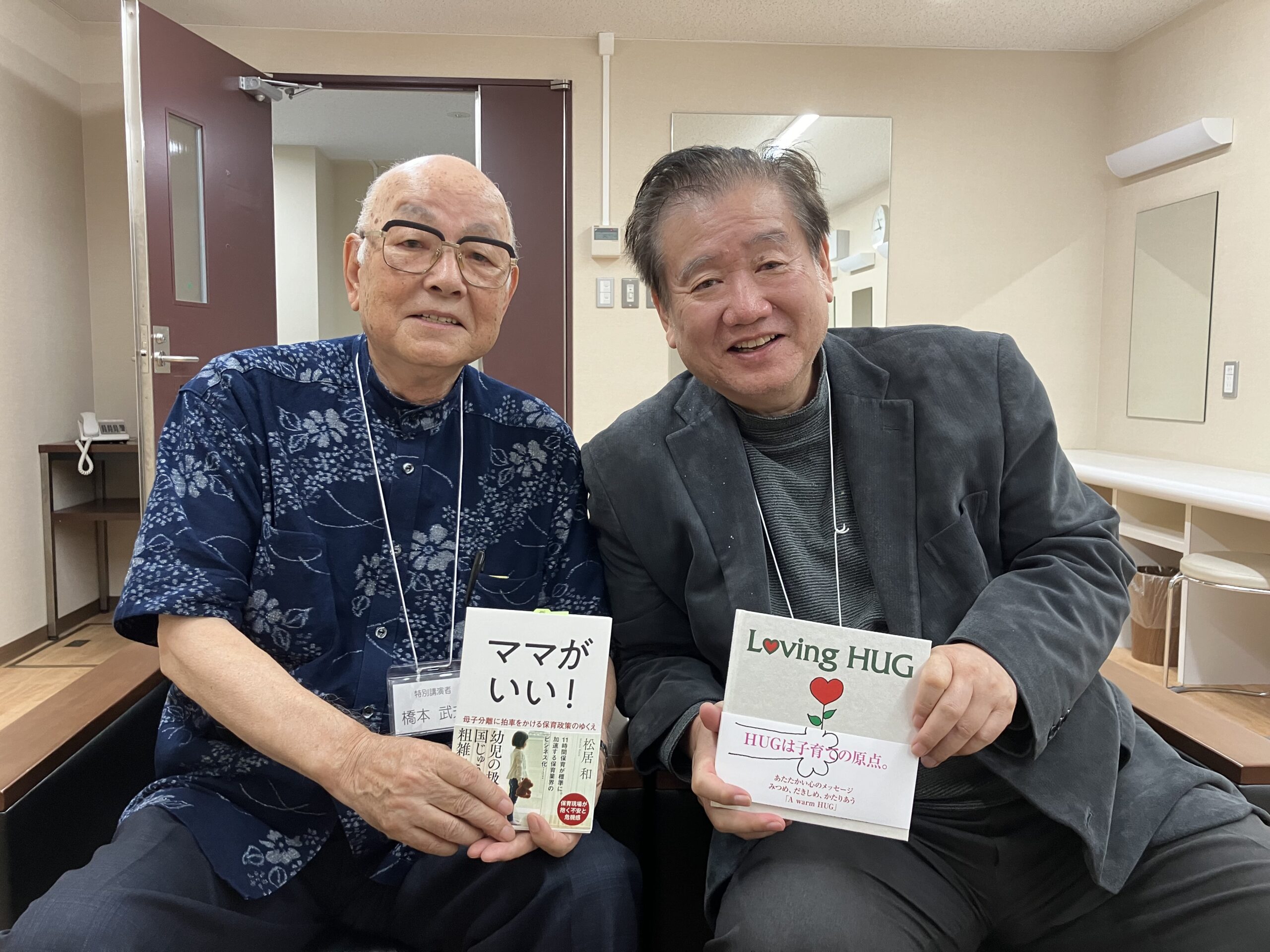

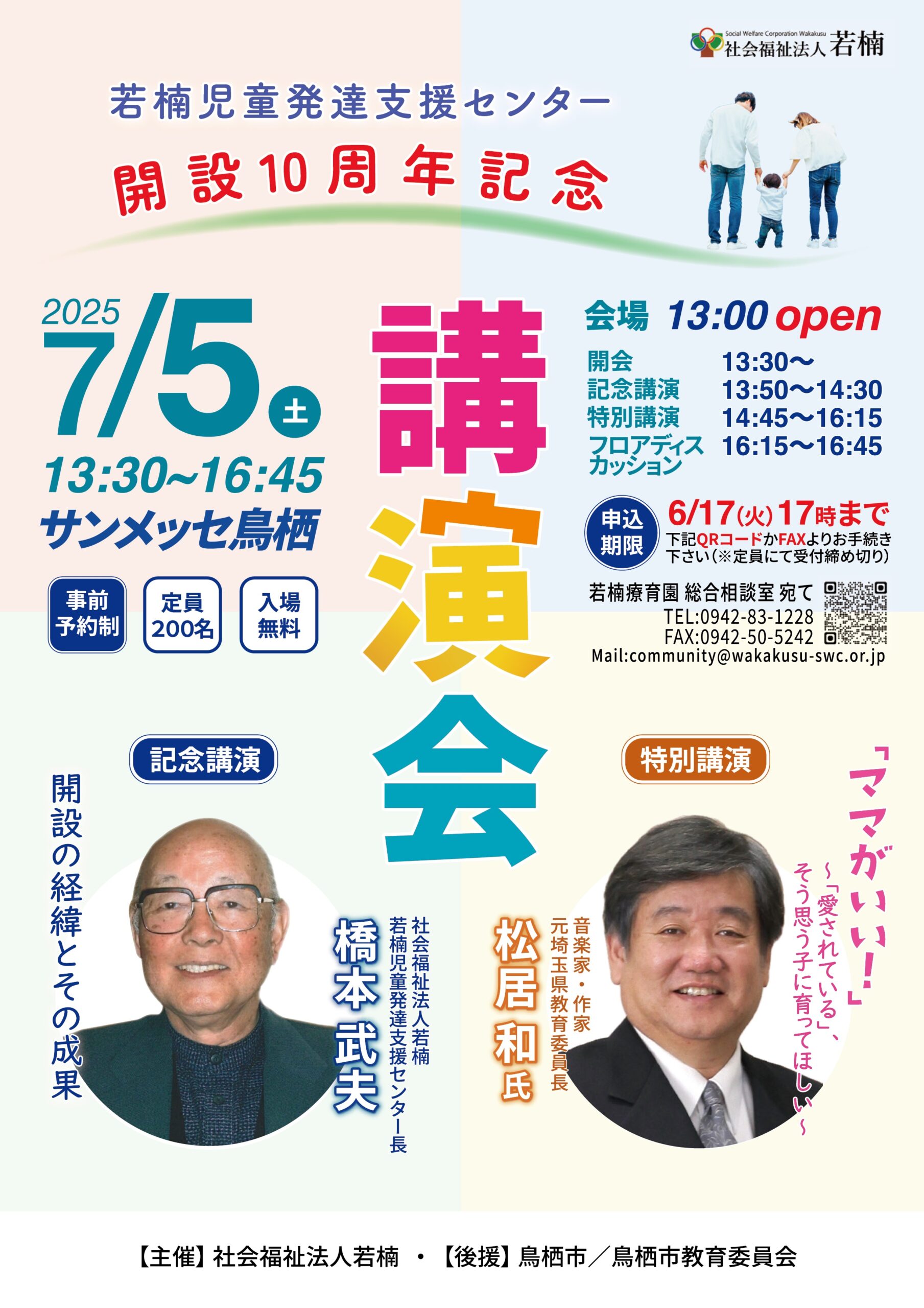

学会で、重鎮、橋本武夫先生と。

そして、長年の同志、渡辺尚子先生と。

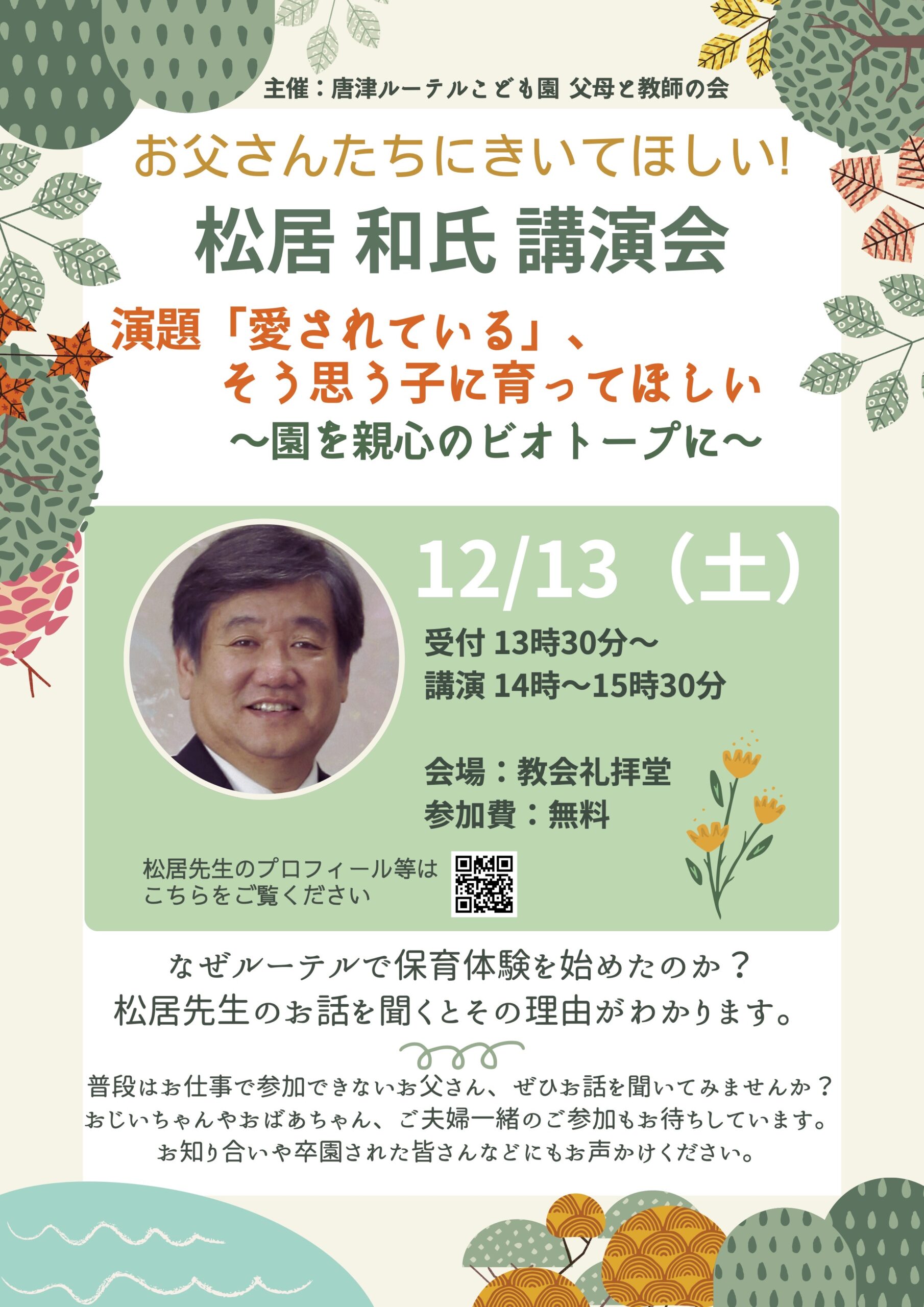

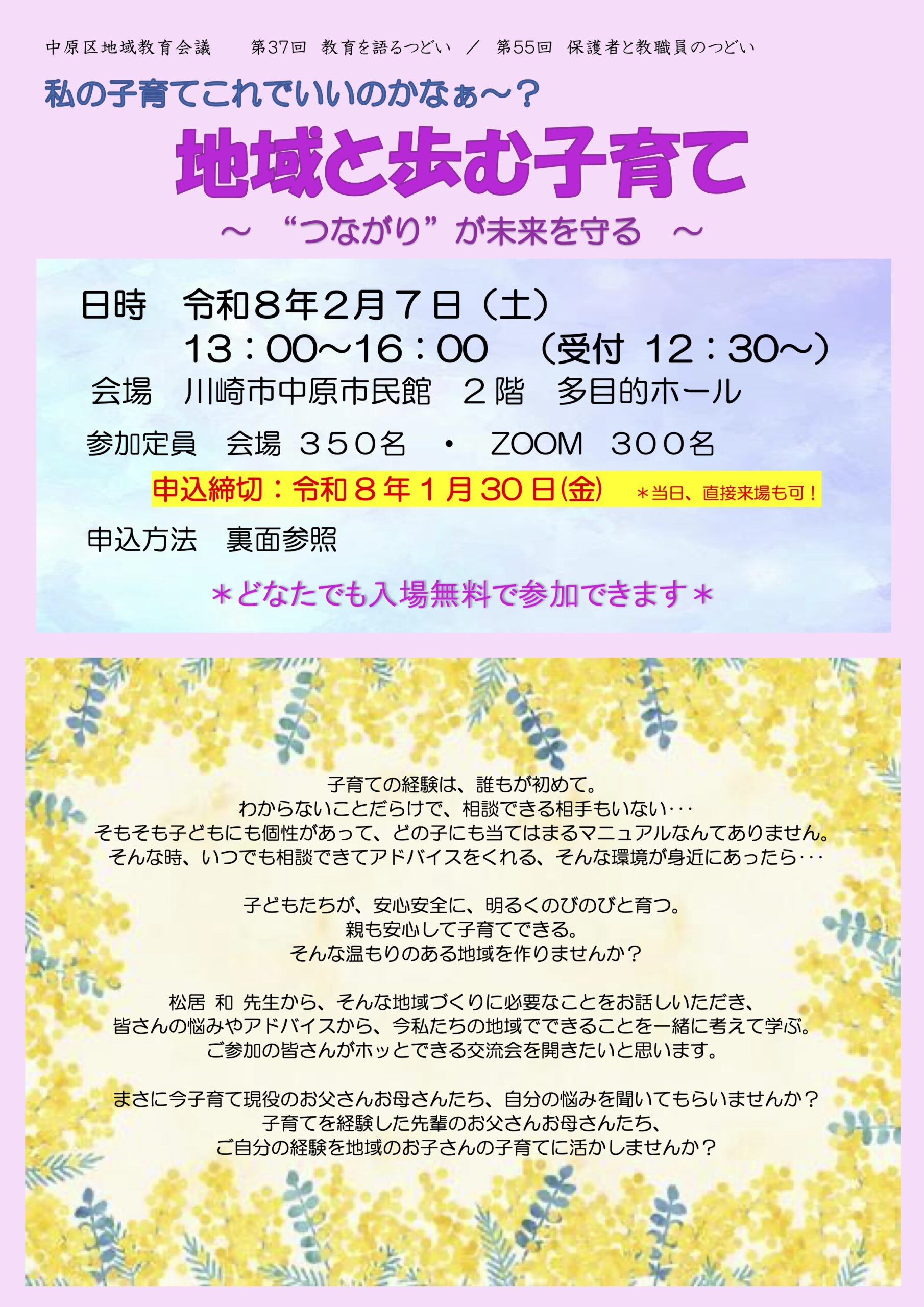

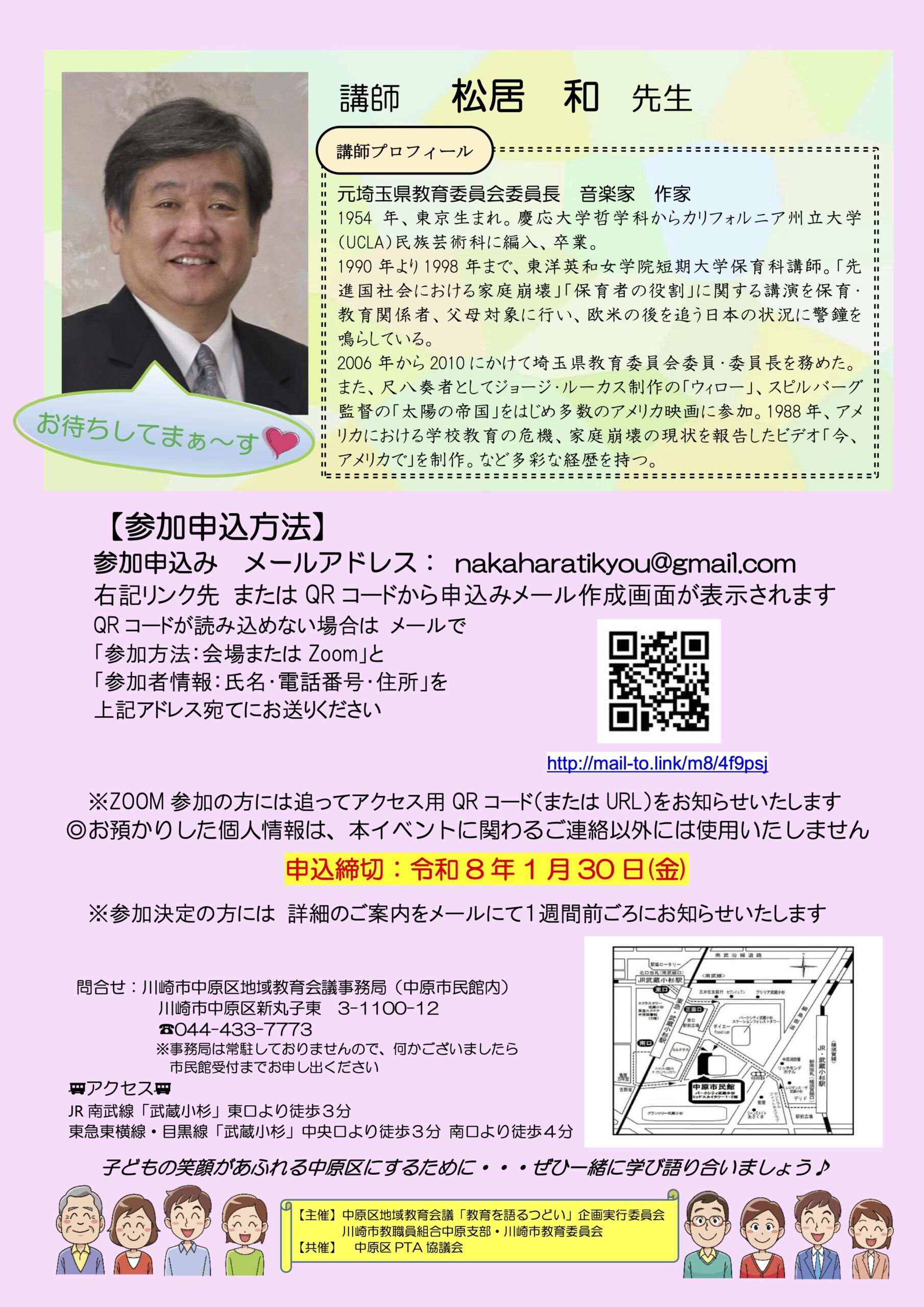

これは、橋本先生とやった今年の講演会のチラシです。

もうひと頑張りです。まだまだ、譲りません。

松居和チャンネル 第96回

(テーマは) 不登校は、いい親が多い、という証明です。

副題として、「オレオレ詐欺が成り立つ、素晴らしい国」

としました。

不登校の問題については、チャンネルでも二度、三度やっているのですが、この国の道筋を決める、緊急かつ最重要問題、だと思っています。全国どこへ行っても、小学生の一割が不登校、子どもたちの「社会」に対する「不信感」が、満ちてきている。

「仕組み」は、有ってはならない方向に、動いている。

直接的に、子どもをいじめる担任がいる。その姿を、義務教育の中で、子どもたちが日々、見ている。愛着不足の子どもたちが生み出す混沌を「仕切れない」担任がいる。弱者に対して「親身になれない」大人が増えている。

ただ、不登校を「許す」親たちが、これだけいるのは、まだ残っている、日本の素晴らしさだと思う。

「引きこもり」もそう。引きこもらせてくれる人、がいなければ、成立しない、守り方。

欧米には、引きこもらせてくれる親は、ほぼ、いない。だから、ホームレスと犯罪が日本の10倍以上になる。

「誰が子どもを育てるのか」、というより、誰がその責任を感じるのか、と言うべきかもしれない。この根本的な疑問に答えない政府の経済施策(選挙公約)に呑み込まれ、愛着関係の土台(主体)が失われ、根無し草のように義務教育に入っていく子どもたちが増えているのです。

すると、義務教育は、諸刃の剣となる。

国が、守らないのなら、親が守るしかない。

0歳1歳を育てている母親の八割を働かせよう、「子育てをする母親」を経済的損失と見なす、異常な「国の母子分離政策」によって、子どもの集団を包み込み、支える、優しさや温もりが失われていく。社会全体に、「利他」の、自浄作用が働かなくなっている。

不可解ないじめや、授業中座っていられない子どもを抱え、教師たちは、苛立ちをつのらせている。

そんなザラザラとした空気の中で、周りを信じ、幸せを土台に育ってきた子どもたちが、怯え、不登校になっていく。

不登校になる子どものほうが、感性の豊かな、いい子なのではないか、嫌になって辞めてしまう教師や保育士のほうが、人間性の確かな人たちなのではないか。

「経済施策」の名のもとで進む「心の荒廃」が、やがて負債となって、経済を脅かし、次の世代に引き継がれていく。

#保育 #子育て #母子分離 #松居和 #ママがいい #こども家庭庁 #不登校

「シスターチャンドラとシャクティの踊り手たち」の上映会があります。踊り手たちに合わせて私も演奏します。私が監督制作し、海外でも受賞した作品です。明日23日、調布のサレジオ神学院で12:30からです。\お申込、お問い合わせはこちら/kobavashi.n.77@qmail.com

先日、茅ヶ崎映画祭での風景です。

以前、報道してもらった、NHK国際放送です。

松居和チャンネル 第95回

(テーマ)「ママがいい!」から始まる社会

副題: 自分の子どもは、自分で守りたい

「ママがいい!」もうすぐ、10刷りです。

何かが、変わり始めている。

右とか、左という話ではなく、ただ幼児を大切にすれば、幼児たちが、我々に「人間性」を与える。

今回は、「日本らしさ」という話題から、「自殺」の話題に進みました。

自殺は、犯罪ではありません。

感性豊かな、こういう子に育ってほしいな、と思う子が、自殺したりする。だからこそ、止めなければいけない。さもなければ、私たちは、道を指し示す人たちを失ってしまう。

最近、いい子ほど、不登校になったりする。

感性が豊かだから、周りの荒んだ人間たちに耐えられなくなって、「他人の気持ちがわからない」愛着障害、コミュニケーション障害の人が増えていることに耐えられなくなる。

死と向き合うことは、人生の大切な「一部」です。真剣に生きるということ。

日本の子どもたちは、アニメなどで、魂の交流、スピリチュアルな次元を知っているから、死を意識する傾向が強いのだろうか。

日本の若者の自殺率が、高いわけではないのです。

若者の死因で、自殺の占める割合が、高いのです。

「銃規制」が行われ、医療が発達しているということ。良いこと、なのです。

ただ、子どもたちが生きる社会、特に学校での不登校がこれほど増えているのですから、子どもたちによる、人間社会に対する不信感が増している。乳幼児期の母子分離が、あまりにも不自然過ぎる。

子どもには、たった一人の母親しかない。その「原則」が、雇用のための母子分離を正当化させるために、意識から遠ざけられ、「女性の社会進出」という偏った言葉が、義務教育や大学で教えられる。これでは信頼関係は育たない。

首相が国会で、あと40万人預かれば女性が輝く、と言ったときの待機児童は、2万人で、毎年、二千人減っていた。「待機児童ゼロ」政策は、実は、待機児童を増やそうという政策だった。

人間が最近発明したもの、本能と相入れない「仕組み」によって、「常識」が変えられていく。「人間性」が変えられていく、怖さに、気づいてほしい。

昔の園長たちは、「母子分離」は正当化できない、と言っていた。

子育て支援政策は、「子育て放棄」支援だと、はっきり言っていた。

#保育 #子育て #母子分離 #松居和 #ママがいい #こども家庭庁