松居和チャンネル 第67回です。

前回の、看護学校で講演した感想文の続きから始まります。

「親から無償の愛ではなく、子供から、無償の愛をもらってるというのは共感です。

途中で何度も涙と鼻水が込み上げてくる程に力強く、心に響くお話を聞くことができて、非常に貴重な経験をさせて頂いたと感じています。」

そして、特別支援学校で、生徒が先生を育てていた話が続きます。私が、埼玉県の教育委員長をしていた時のこと。特別支援学校の視察で、教師たちが重度の障害を持った子どもたちに「育てられている」姿を見たのです。

身動きが満足に出来ない中学生が、言葉にはならない言葉で、教師をゆっくりゆっくり育てている。その日教えたことが、次の日には無になっているように思える関係だからこそ、結果を求めず、教える側の人間性が育っていく。

乳幼児が親を親らしく育てる「風景」と重なるものでした。

私が、そう感想を言うと、

「そうなんです、私たちが育てられているんです」と涙を流す先生がいました。

「親心」とは、心の底で、静かに損得勘定から離れること。

教育も、そうだったのかもしれない。

「家庭」があって、その先に「村(むら)社会」がある。だから「頑張る」ことが、「祝う」ことに、生まれかわっていく。

本気で、将来の「経済」を考えるなら、村(むら)社会的な役割を、会社という単位で、再生してほしい。

そして、保育園、幼稚園が、百人くらいの単位で、「絆」を、耕していく。

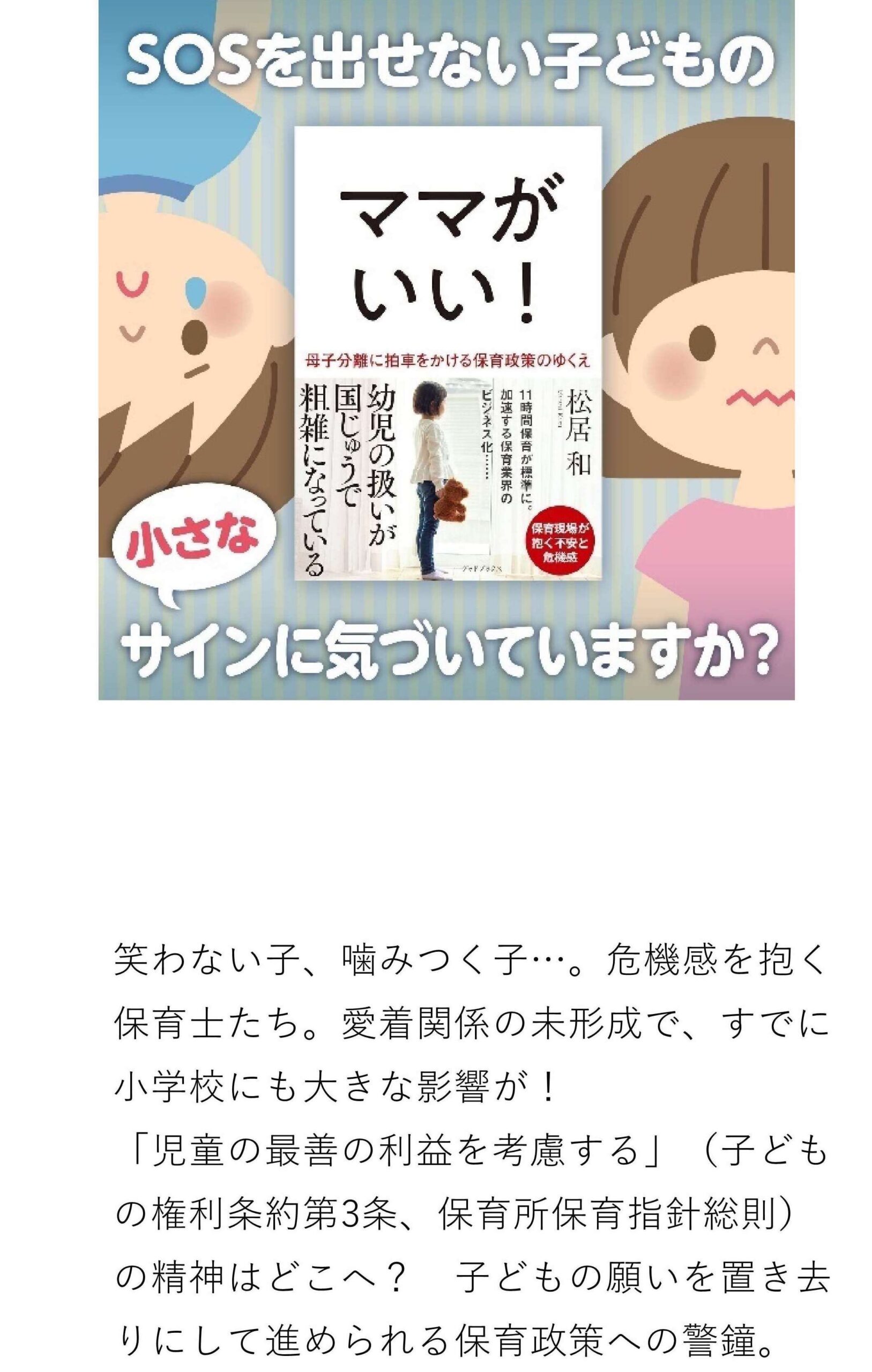

方法は、「ママがいい!」に書きました。このチャンネルでも言いました。幼児が風景の中にいる、一つ一つの「園」や「会社」が、それをして、「国」が成り立っていくのです。そこに、「国」の存在意義があるのです。

みんなで喜ぶ、可愛がる。祝う。

成人式には、卒園児たちが全員、晴れ着姿で戻ってくる園があります。

「親心のビオトープ」を作るのは、難しいことではない。自然な風景に、還してあげればいいだけ。

きっと、それが、この国の経済にもいいはずなのに。