松居和チャンネル 第104回 (テーマは)「ホームスクーリング」という道筋。副題が: 学校教育を選ばなかった母親の手記。

ホームスクーリングで、13歳の息子を自分で育てている母親から手紙が来ました。幼稚園にも、保育園にも行かせなかった、というのです。

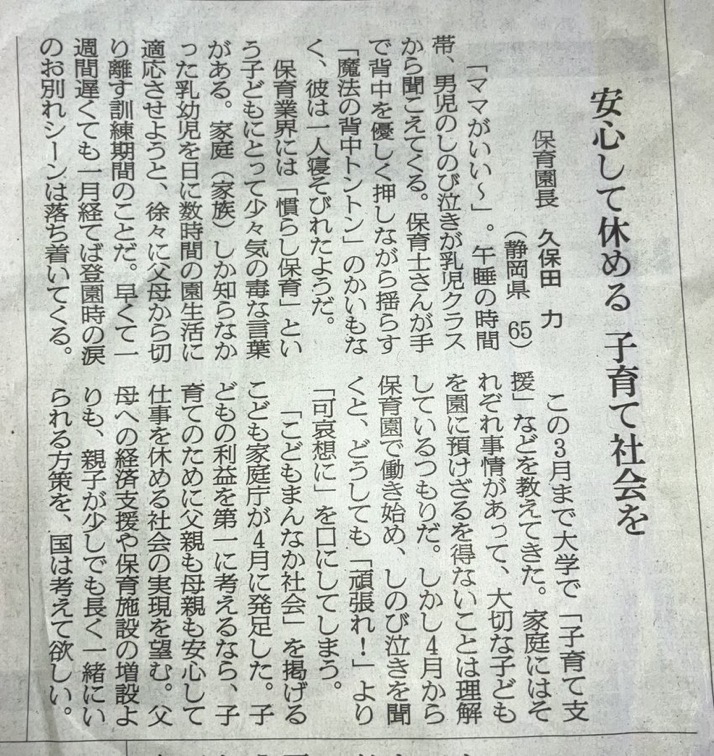

私は、義務教育と福祉の普及によって起こる「子育て」に関する意識の変化、その危険性について、四十年間言い続けてきました。

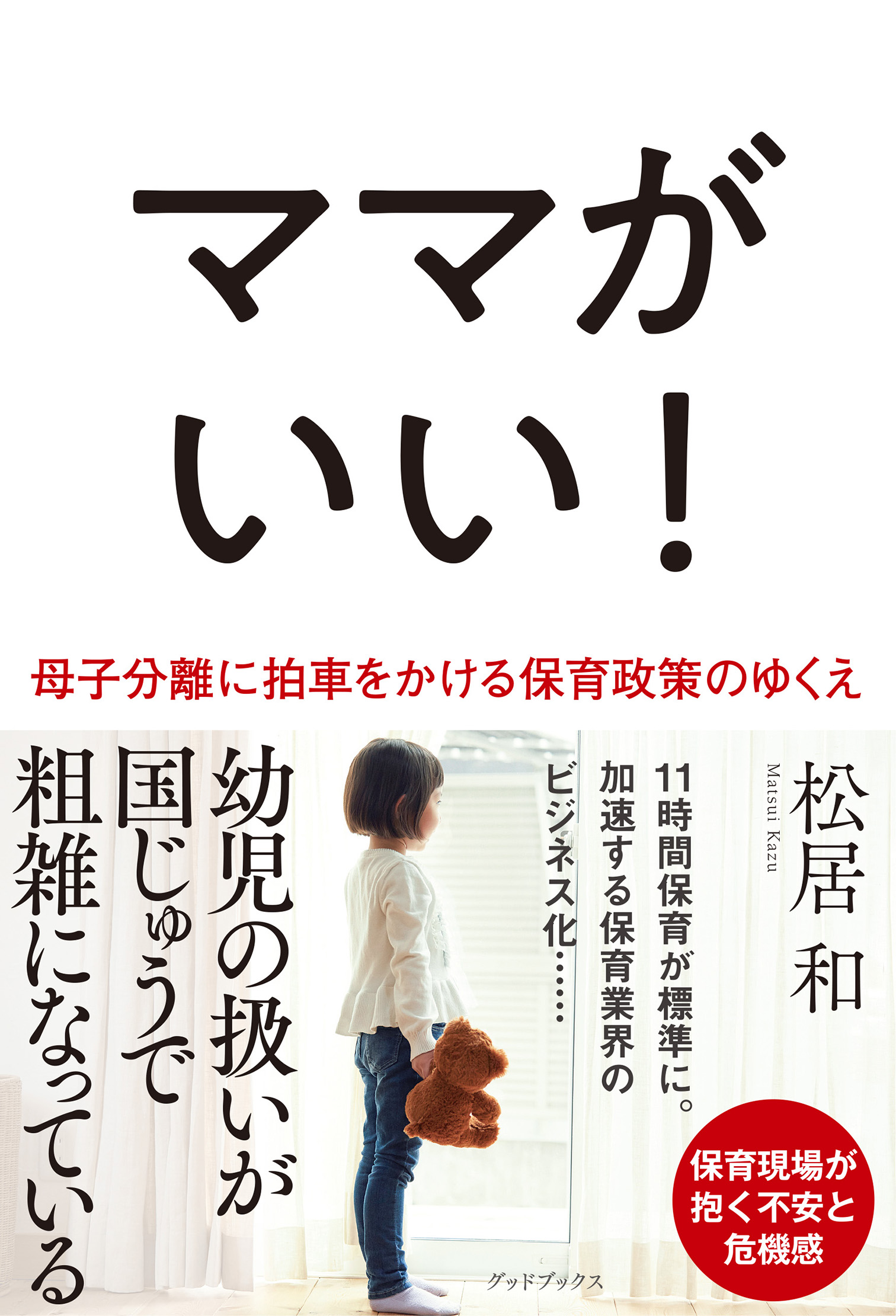

その人類未体験の母子分離の「流れ」に抗うように、「ママがいい!」を読んだ母親から、「手記」が届いたのです。

その決意は、先進国が「人間性」を取り戻す、出発点のような気がしました。子どもたちの、「ママがいい!」という叫びに耳を傾ける、最後のチャンスかもしれない。

ホームスクーリング。

子どもを学校に行かせず、親が、教え、育てる。

アメリカでは、半世紀前から始まっていますが、宗教的理由が主でした。義務教育で教える「ダーウィンの進化論」が、聖書の説く「アダムとイブ」と矛盾するからです。それが今では、「学校が、安全ではない」、「他の家庭の『家庭観』に影響されたくない」という理由で、70人に一人がホームスクーリングになっています。

(自治体が、ホームスクールコーディネーターを用意し、援助もする。松居和チャンネル第91回を参考にして下さい。)

日本でいま、増えていく不登校児をどうするのか、という問題が、完全に後手に回っています。児童館、学童、放課後デイなど、学校を補完する仕組みは様々にあるのですが、どれも人材不足。加えて、それで儲けようとする「業者」たちの欲によって、質の部分が骨抜きにされている。それが、「学校」をさらに追い詰めている。

出版社に来た手紙には、

「ママがいい! 」(~母子分離に拍車をかける保育政策のゆくえ)を紹介させていただいたことを事後報告となり、申し訳ありませんがお伝えさせていただくと同時に、著者の松居和様に、心からのありがとうの気持ちを、お伝えできたらと思っております。

とありました。

そして、「手記」の中にも、こう書いてありました。

(本) 「ママがいい!」

「今でも、深く問題提起を投げられている本

読む人の立場によって、さまざまな受け取りがあると思うけど、私が保育園で働いていた時に感じていたことが言語化されていて、あらためて当時の経験をふりかえる機会となった。

そして自分の子育て、保育園、幼稚園を、本能的に選ばなかったことも、腑に落ちた。」

夫との話し合いで、夫婦で納得しての決断だったこと、が手記には書いてあります。

幼稚園、保育園から、中学校まで、学校を拒否した娘と、孫の成長する姿に、おばあちゃんが、納得したことが大きかったと思います。おじいちゃんは、まだ納得していないようです。

嬉しいのは、教育委員会が、協力的だったこと。

教育委員会は、今の学校の状況に、自信を失っているのでしょう。自分で育てる、と決意した母親の姿が、眩しく、将来の道筋を考えた時に、心強く思ったのかも知れません。