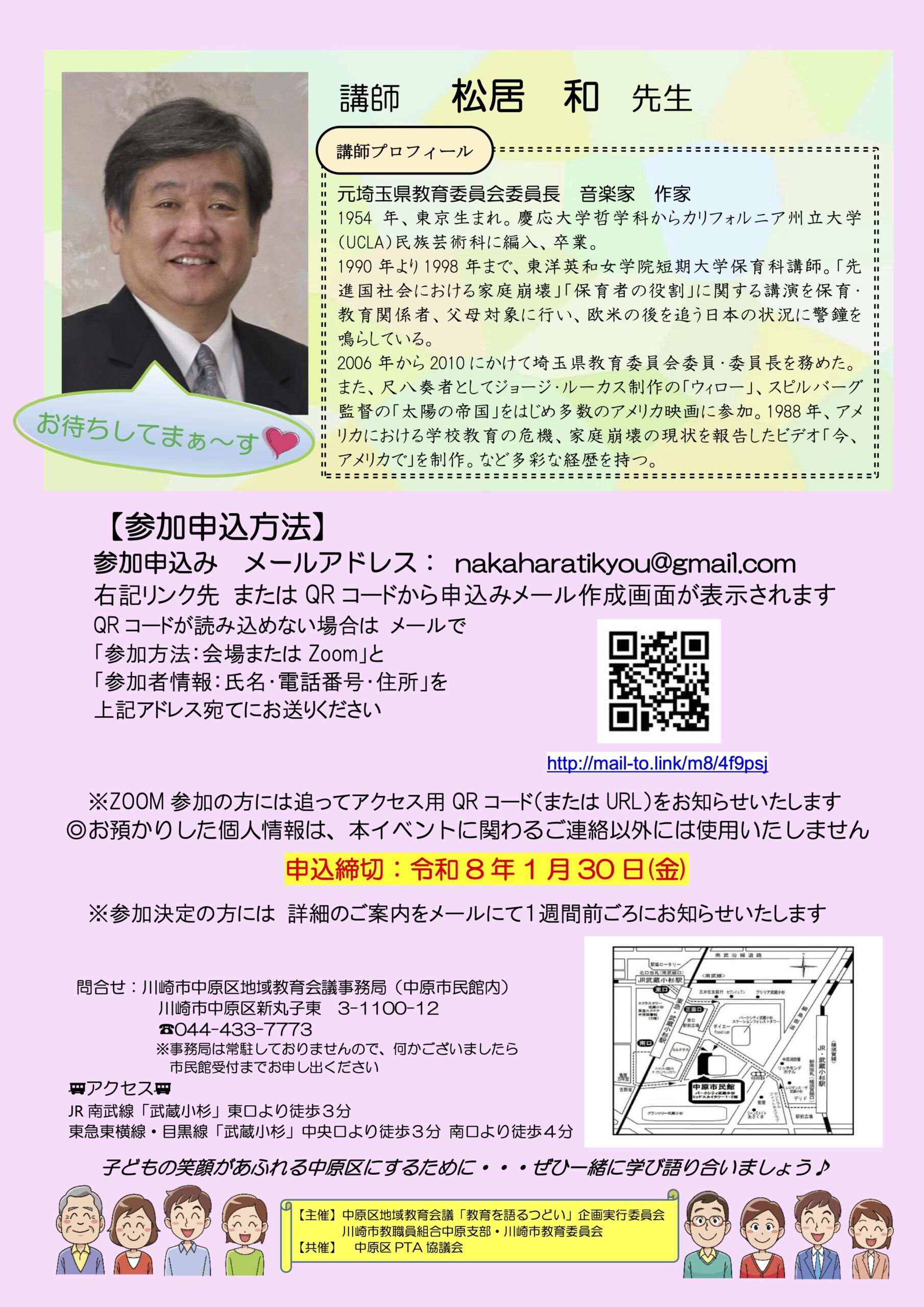

松居和チャンネル 第109回

(テーマは)貧しさの中に生まれる「美しさ」。副題が シャクティの風景から。インドの「踊り手」が、幸せへの「道筋」を教える、です。

児童発達心理学者の草分けエリクソンは、子どもたちの成長にとって、「授乳」で母子が、双方向に「安心」することが大切だ、と言った。

つい数十年前、人類が継続するための「当たり前のこと」が、学者によって言えた。

それが、ジェンダーフリー、フェミニズム、ポリコレ、と言った、「駆け引き」や「利権争い」主導の言葉によって制限されていった。「学問や教育」という体験に基づかない情報に支配され、社会全体が、「感性」や「情緒」、自分自身の「人間性」に背を向けて行った。

損得勘定の物差しに取り憑かれ、012歳の存在意義さえ忘れかけている。それが、政府の進める経済優先の、「誰でも、通園制度」です。

012歳児の母子分離は、絶対に正当化できない。

義務教育が普及しようとした時、内村鑑三が、「教育で専門家は、育つが、人は育たない」と言った。その時、すでに「教育」というものの危険性を見極めていた。「教育」によって、人が育ちあう「環境や領域」が狭められて行ったのです。

「育児は『ワンオペ』」と言われます。その言い方には、孤独感がある。だから、辛くなる。

一対一で向き合う「母と子」は、人間社会の原点、絶対に孤独ではない。「私の、子」、「わたしのママ」という、「幸せ」の土台になる「絆」が、そこにあった。

「ママがいい!」という叫びは、人類への「勲章」です。

育児は、本当の意味で「ワンオペ」だから、その価値を、みんなで理解すれば、社会は鎮まる。

その姿を、美しい、尊い、と思い、守ろうとすれば、社会は整う。

砂場で遊んでいる3歳児、4歳児が、一番幸せそうな人間たち、「完成されている人間」と、私は講演で言うのです。

「頼り切って、信じ切って、幸せそう」。

これは「宗教の求める、人間の姿です。

「4歳児くらいを、目標にしていれば」人間は大丈夫。

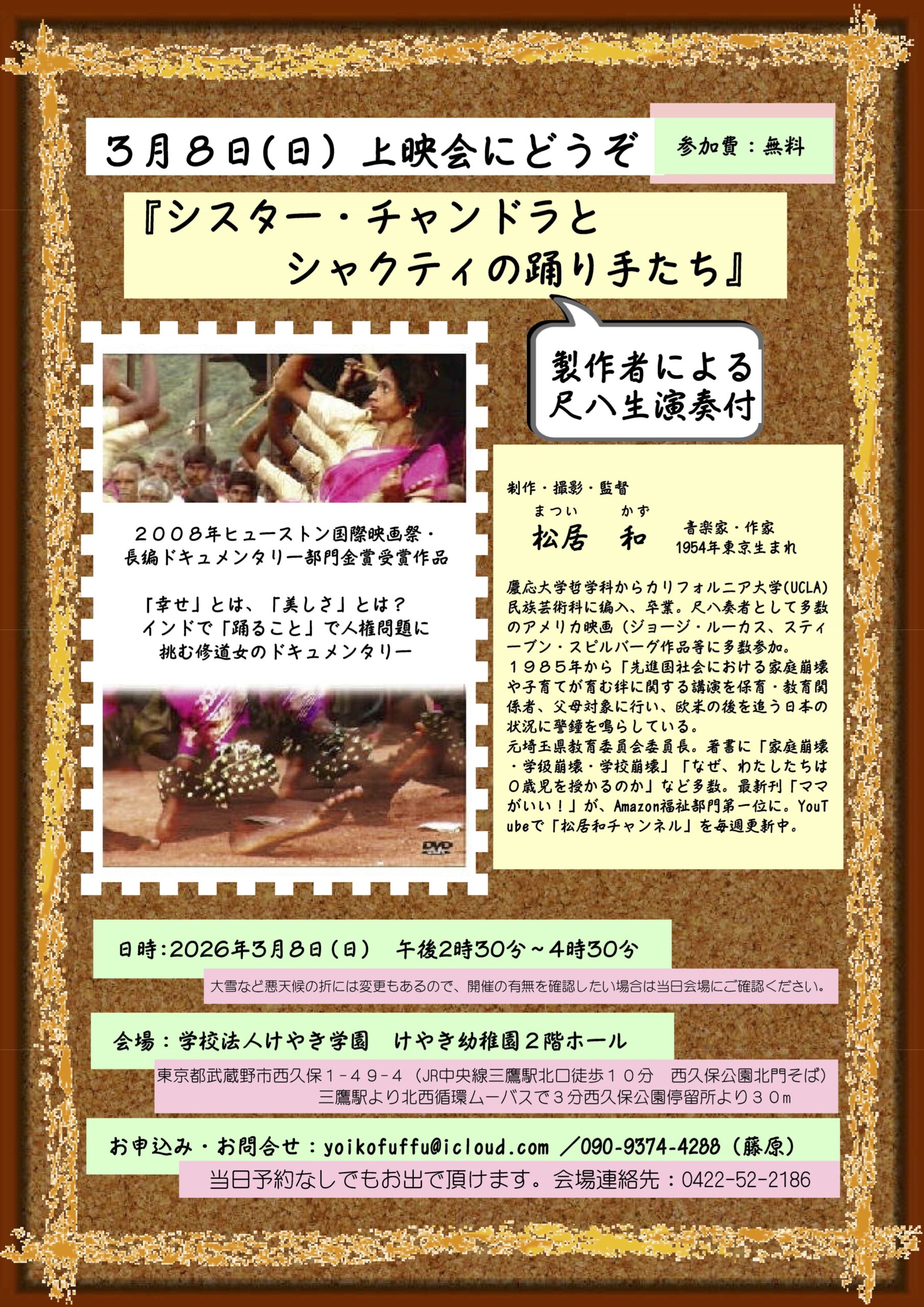

インドの田舎に、住んでいたことがあります。

そこでは、3歳児、4歳児を眺めない日は、なかった。常に、「その人たち」は、視界の中に、いる。

何千年も、何万年にもわたって、人間は、誰が一番幸せそうか、その、幸せそうな人たちは「自立」なんて出来ない、と言う風景を見つめてきた。そこに、一番の教えがあった。

「頼り切って、信じ切ること」で、幸せになれる。

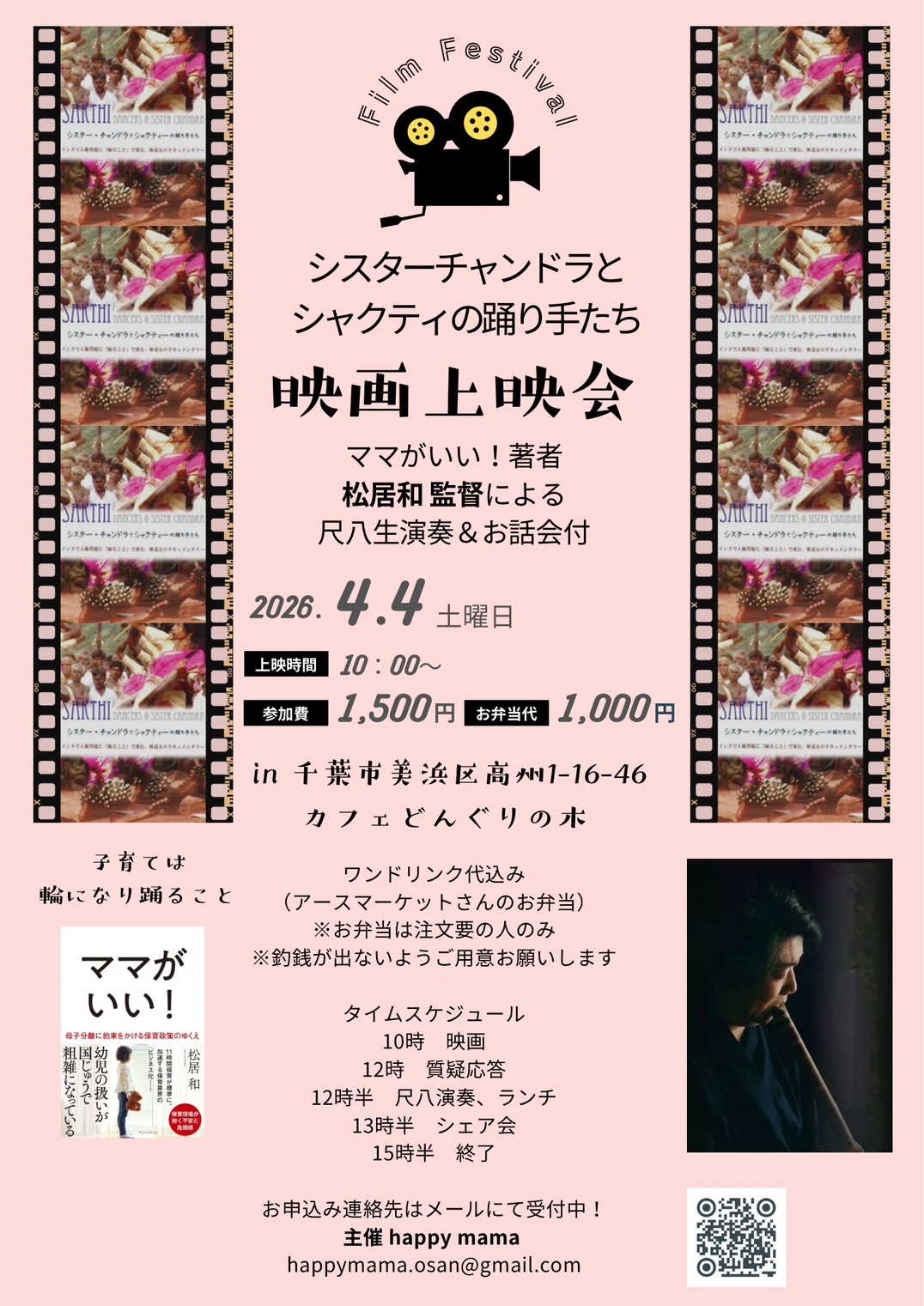

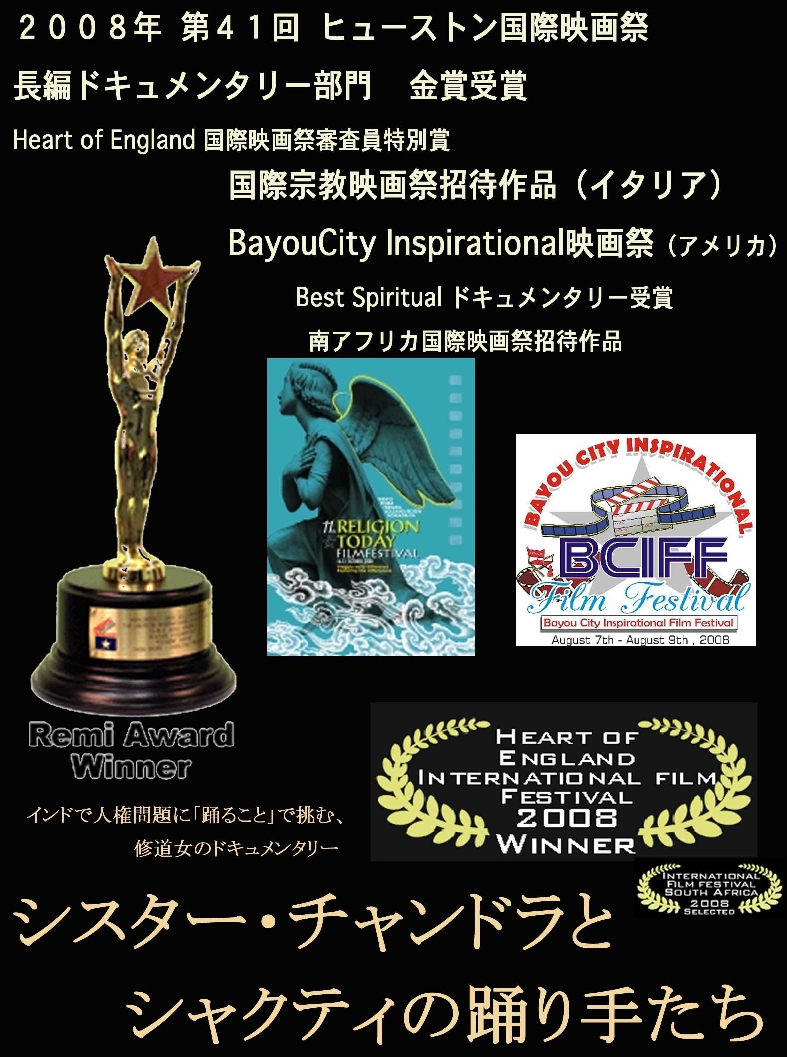

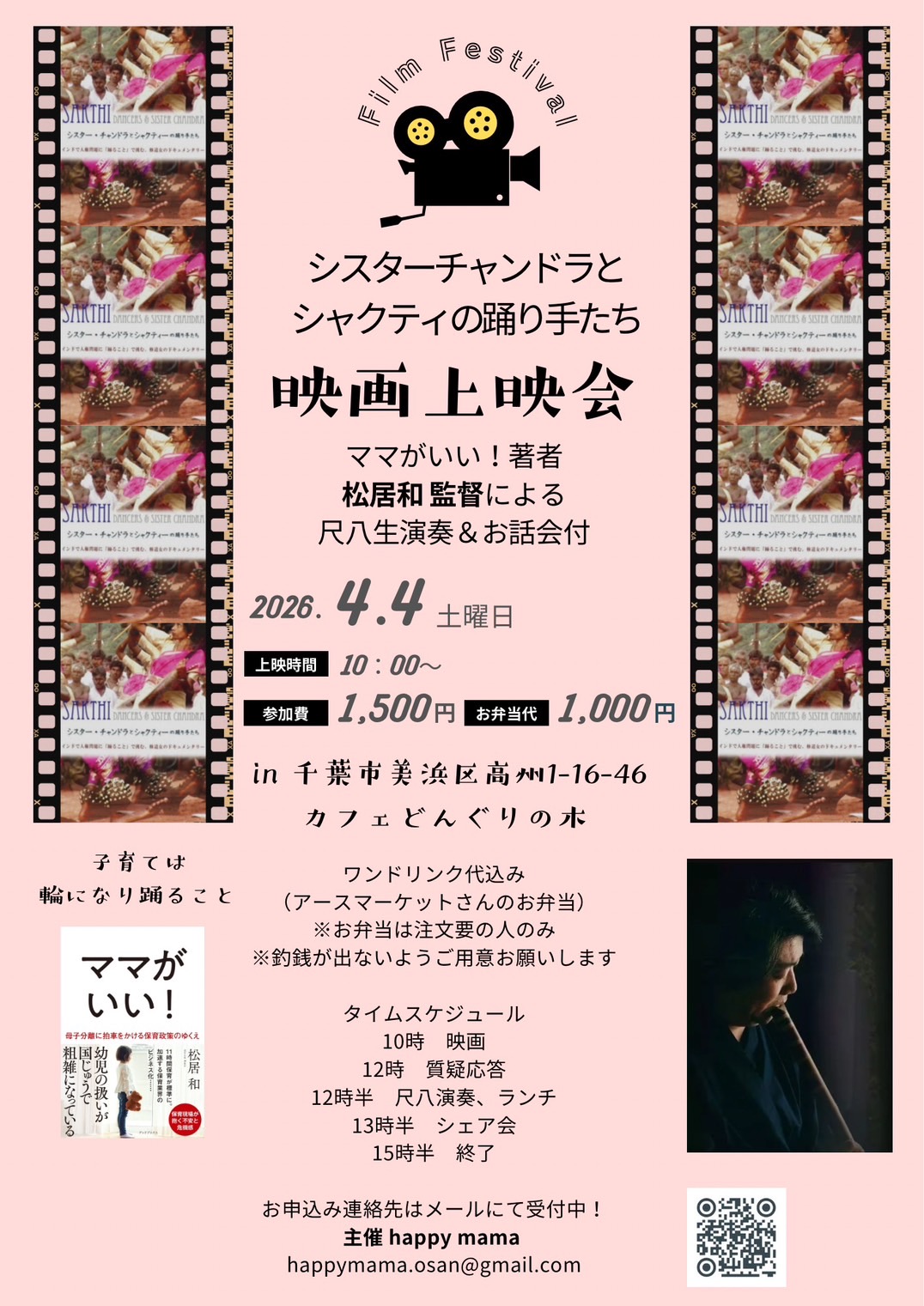

最近、インドの風景の上映会をしています。

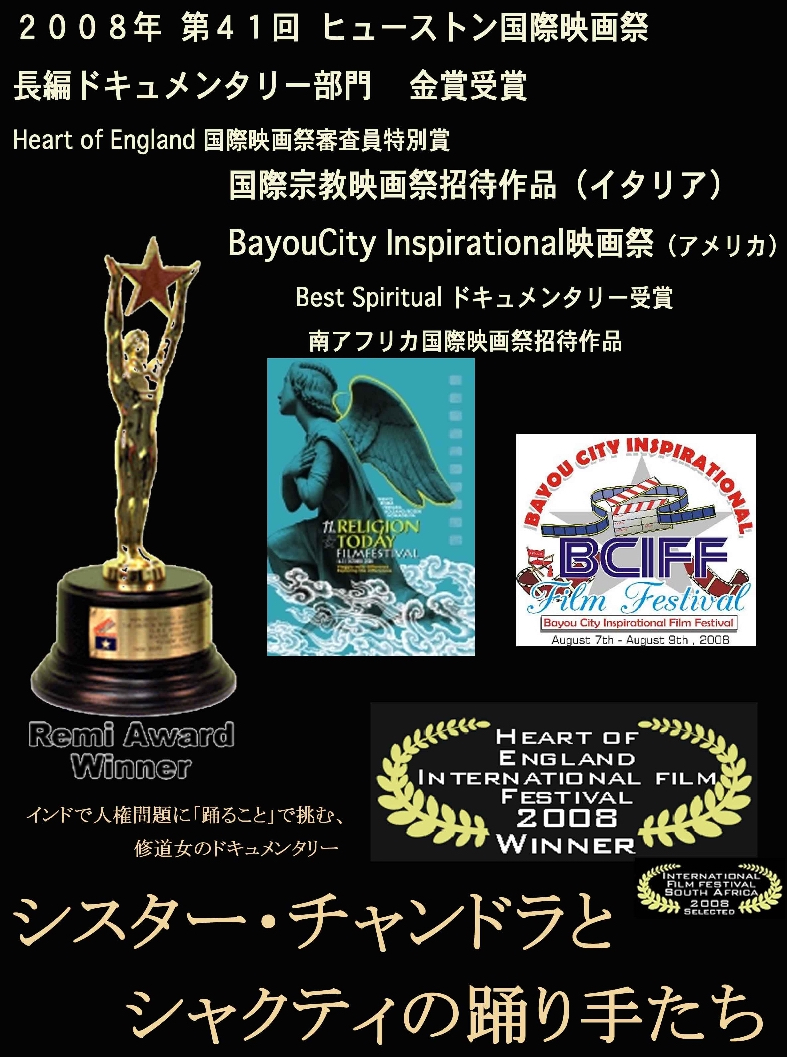

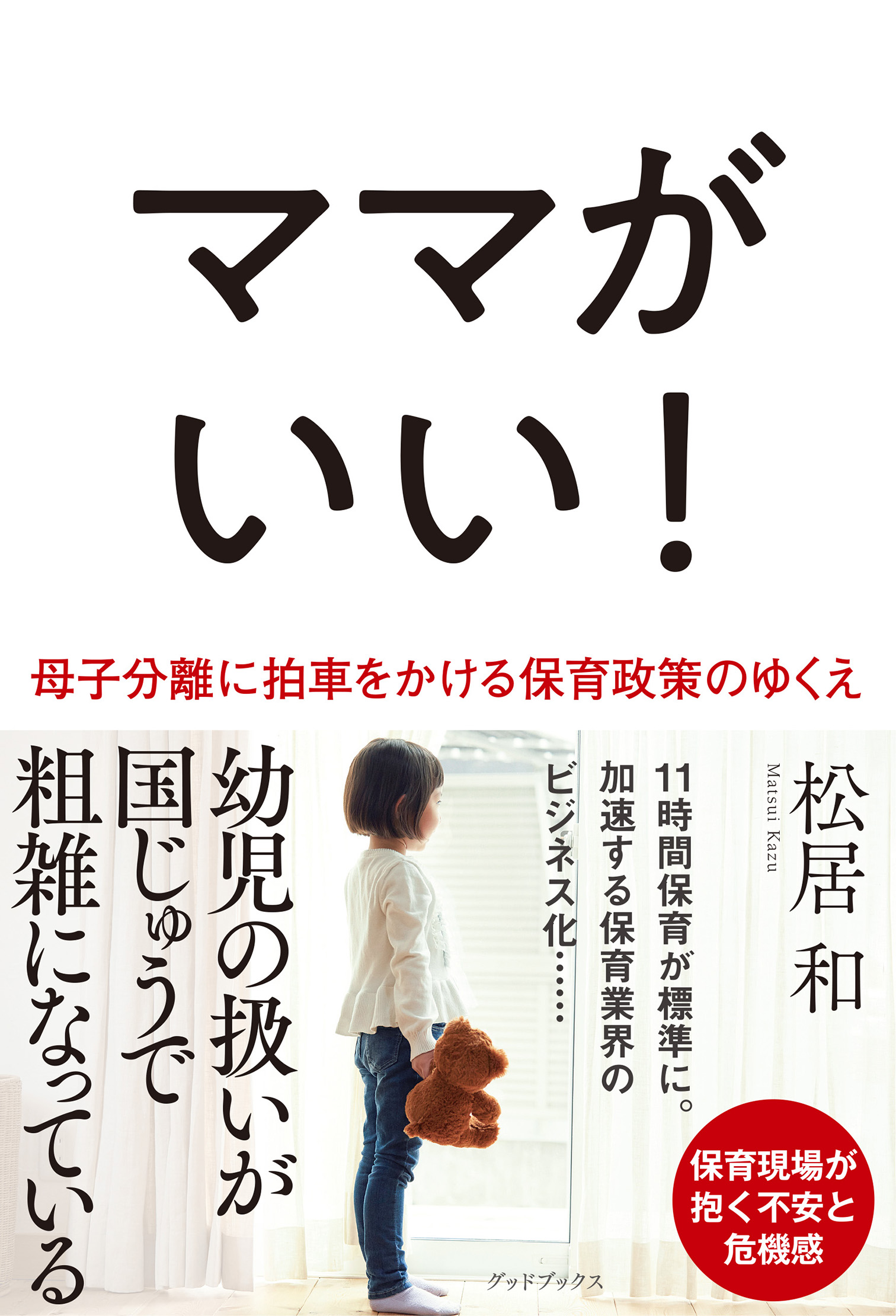

「シスターチャンドラとシャクティの踊り手たち」という、私の作ったドキュメンタリー映画です。

海外で、五つ賞をとりました。

ヒューストン国際映画祭では金賞を、もらいました。

カースト制度や、女性差別と「踊ること」で闘う、修道女のドキュメンタリーです。

私が、言っている「4歳児完成説」、この人たちを可愛がって、守っていれば、だいじょうぶ。という風景がたくさん現れます。

なぜ、貧しい村人たちが幸せそうなのか、と尋ねると、シスターは、「分かち合っているから」と言う。

「人間は、「輪になって踊っていれば」いい。「輪になる」ということが、人間社会を「鎮める」と言う。

FacebookやX、インスタグラム、ブログ(シャクティ日記)などで告知しますので、ぜひ、見にいらして下さい。

私が、解説をし、尺八を演奏します。

#シャクティ #保育 #子育て #母子分離 #松居和 #ママがいい #こども家庭庁 #不登校 #愛着障害 #誰でも通園制度