松居和チャンネル 第73回

(テーマ)「日本再興戦略」の愚かさ

副題:出産退職を、「経済損失」とする学者たち

この「日本再興戦略」という政府の方針が、少子化や、家庭崩壊、学級崩壊を進めた。これほどいい加減な、現場を無視した「経済施策」はない。これが、保育士不足を決定的にし、いま、来年どうするか、全く不明な、教師不足につながったのです。

出産退職を、「経済損失」と計算する学者たち。彼らには、「ママがいい!」という叫びなど、聴こえない。

「保育分野」を「新市場」と閣議決定し、「低コストのサービス」を目指すことで、産業化しようとした。そして、子どもには耐え難い、保育の「質の低下」を招いた。

一日11時間を「標準」とし、年に260日預ける仕組みです。無理を強いるほど、「質」が片寄り、どんな園長が保育園を運営するか、どの保育士が、その日の担当になるか、という「当たり外れ」が、親子の一生を左右する時代になってしまった。

ほとんどの保育科が定員割れを起こし、1週間で取得できる資格が急遽つくられて、「国家資格」の、意味さえ無くなっていった。

「国の成長・発展等への貢献を目的に」作られた「戦略」だそうです。

呆れます。

「安い労働力確保のため」とハッキリ言えばいい。

すでに「仕組み」として眼中にない政府によって、補助金を盾に、幼稚園は、保育園化するターゲットにされてしまった。必死に、その良さを訴え、延長保育も、希望者は一桁、と頑張っている園もあります。昔ながらの、幼稚園を選んでくれる親たちも、まだ、います。しかし、補助金の仕組みが、あまりにも「母子分離」に偏っているのです。

親になったばかりの若者たちに、親子の人生を考えた、いい選択ができるのだろうか。

実際は、「なんとなく流れで」長時間、預けてしまう若い親が増えている。0歳児を預けることに、躊躇しない若者たちが、増えている。

乳児を、これだけ長時間預ける、という「親の決断」が、子どもの成長や、人生にどう影響し、「利便性」に偏りがちな選択が、「コミュニケーション障害」という形で、親子関係を支配していく可能性を、彼らは、理解しているのだろうか、と心配になります。仕組みとして、危うい状況になっていることだけは、確か。

子どもたちの「ママがいい!」という叫びや、すすり泣きが、慣らし保育で「諦め」に変わり、黙ったとき、私たちは、社会に必要な「信頼」を失っていく。

子どもたちからの「信頼」が、失われていく。それが、「幼児期の母子分離」なのです。それを、社会全体が認めないと、この国から、モラル・秩序、安心が消えていくのです。

本当に日本を再興させたいなら、子育てを親に返していくしかない。

これから、親になろうという若者たちに、ぜひ、「ママがいい!」を読むように、言ってください。

Amazonの、レビューだけでも、覗くように、薦めてください。そこに、様々に、この国に起こっていることの、答えが書いてあります。

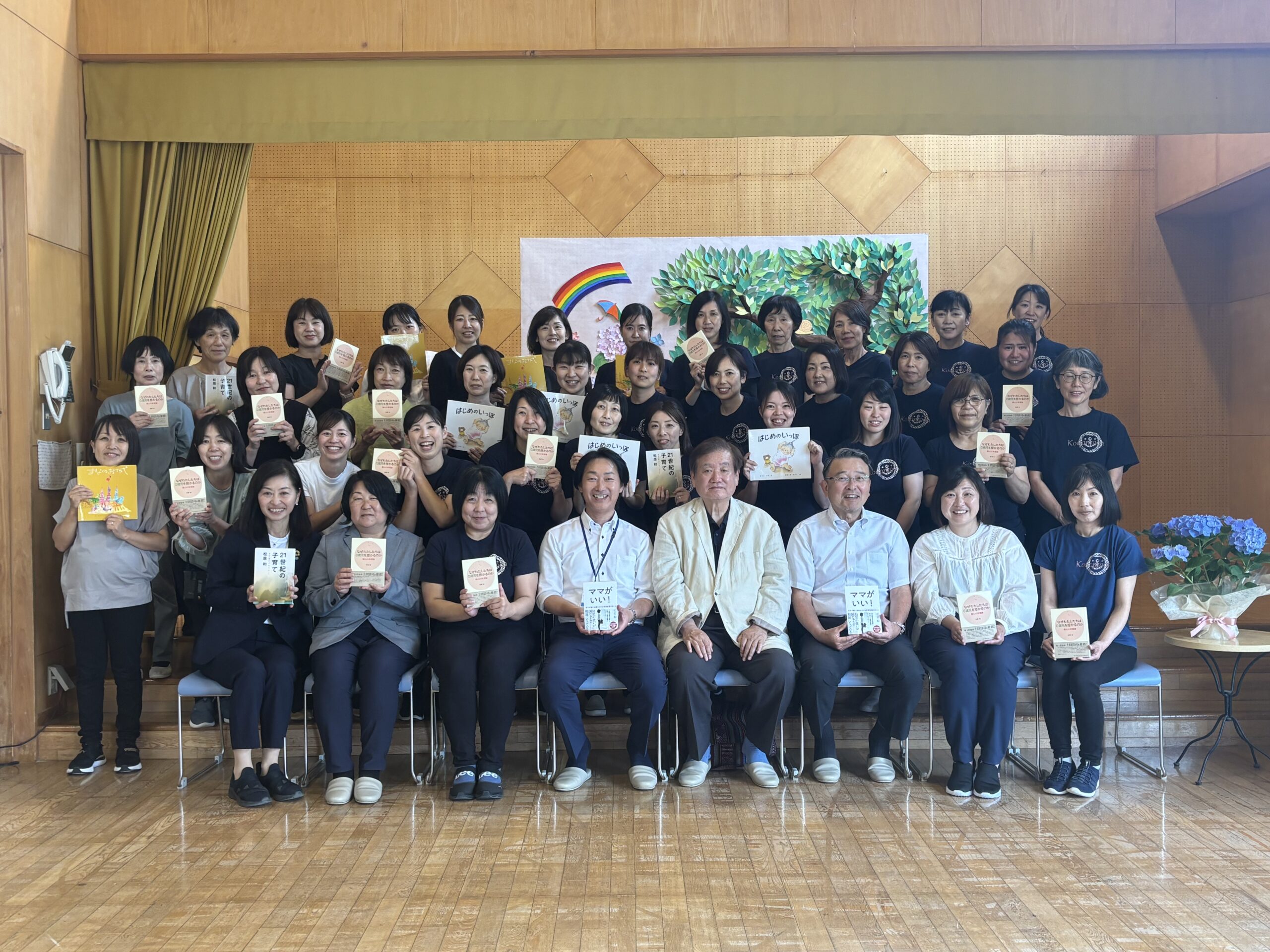

再び西伊豆で、保育士たちに囲まれて。午前中は、父親たちの参加も増え保護者に、午後は、教育長さん、教育委員会の局長さんも加わり、保育士たちに講演。熱気の講演会でした。動画も撮ってもらいました。議会の日程で来れなかった議員さんや、町長さんにも見てもらえるように。一般公開もOKです。

今年は松崎も加わり三園が、親たちの保育士体験に取り組んでいます。入学前に親たちと保育士の信頼関係が出来上がれば、学校がずっと楽になり、クラスも落ち着いてきます。

保育士たちの、子どもたちの将来の幸せを願う気合いに、本当に感謝です。

誕生日も祝ってもらいました。